Les Français et l’addiction à la dette edit

La chute du gouvernement Bayrou n’est pas que le symptôme de l’instabilité politique. Elle reflète aussi notre difficulté collective à accepter les réformes visant à réduire la dette publique ainsi que l’inadaptation d’un modèle de gouvernance dirigiste cherchant à promouvoir, sans succès, ces réformes.

François Bayrou a échoué à faire valider par le Parlement le diagnostic qu’il portait sur l’état des finances publiques et les moyens qu’il proposait pour les redresser. Cet échec ne tient pas qu’aux défauts de la méthode qu’il a utilisée – défauts relevés par maints commentateurs, notamment une démarche trop personnelle s’apparentant à un baroud d’honneur et à un pari sciemment perdu d’avance. Il ne tient pas seulement non plus à l’inconséquence des partis d’opposition (même s’il y aurait beaucoup à dire à ce sujet), car après tout ces parlementaires ont été élus et leur opposition au budget présenté par le Premier ministre est aussi celle, si on se fie aux sondages, d’une large majorité des Français eux-mêmes. Quel est donc le fondement de cette opposition de la population elle-même ? On peut bien sûr évoquer l’usure du pouvoir, la déception causée par un Président jugé trop arrogant, trop facilement persuadé que son habilité rhétorique suffirait à convaincre, l’incapacité à structurer un mouvement politique qui soutienne les réformes. Ces explications qui ont certainement une part de validité, ne vont pourtant pas au cœur du problème. Celui-ci est de nature plus structurelle.

Complicité générale

Élie Cohen au micro de Radio Classique le 8 septembre estimait qu’au sujet de la dette il y avait en France une sorte de « complicité générale » ; au fond tout le monde s’en accommoderait et les Français en premier lieu. Je voudrais dans ce papier poursuivre et développer cette idée. Pourquoi en est-il ainsi ?

La première explication qui vient à l’esprit est que la dette publique est quelque chose d’éminemment abstrait. Les Français en ressentent-ils les effets dans leur vie quotidienne ? À l’évidence non. Bien au contraire, la poursuite de l’endettement public leur permet de continuer de profiter des largesses d’un Etat social généreux. Individuellement, étant donné que selon l’INSEE 57% des Français reçoivent financièrement plus de l’Etat qu’ils n’y contribuent, une nette majorité de Français a intérêt au statu quo. C’est donc la profondeur même de l’endettement français, en élargissant toujours plus le périmètre des bénéficiaires, qui crée les conditions de sa permanence et des immenses difficultés rencontrées par les (rares) responsables politiques qui envisageraient de le réduire. Jonah D. Levy, professeur de science politique à l’université de Berkeley et spécialiste de politique économique comparée[1], parle au sujet de la France d’un « État d’anesthésie sociale », un État qui a cherché systématiquement à compenser les effets des réformes et à démobiliser les opposants par des politiques publiques couteuses. Il cite, parmi beaucoup d’autres, l’exemple emblématique de la retraite anticipée qui permettait d’éviter des licenciements brutaux en accompagnant les salariés âgés en cessation d’activité vers la retraite effective à un coût élevé pour la collectivité. Mais aujourd’hui cet « État d’anesthésie sociale » touche à sa limite. Non seulement il n’y a plus d’argent pour compenser les réformes, mais le coût accumulé de ces compensations successives devient financièrement insoutenable. Il faut donc le réduire sans moyens nouveaux de compensation. Une tâche politiquement sacrificielle. La chasse aux riches devient le seul argument audible, argument qui trouve un écho particulier en France depuis la Révolution : c’est aux riches de payer, aux privilégiés comme on disait alors, et non pas au peuple accablé d’impôts (à l’image du Tiers-Etat portant les deux autres ordres sur son dos illustrant l’ouvrage de l’abbé Sieyes).

François Bayrou a voulu utiliser un autre argument moral pour convaincre les Français en s’indignant que la génération aujourd’hui aux commandes, en profitant des largesses de l’État social sans en payer le prix, laisse aux jeunes générations le soin régler la note à l’avenir. Mais cet argument, fondé en lui-même, est sans doute contreproductif, car il instille l’idée que les effets douloureux de l’endettement excessif ne se feront sentir qu’à un horizon temporel éloigné. Quant à l’idée des inégalités générationnelles elle est, elle aussi, assez abstraite et l’image concrète qu’ont les Français des jeunes générations est celle de leurs propres enfants qu’ils s’emploient à aider fortement dans un cadre intrafamilial.

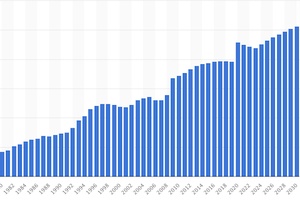

Les Français pourraient bien sûr être inquiets à l’idée que le système s’effondre. Mais cette perspective paraît peu crédible car le fait même que cette question du déficit agite le débat public depuis si longtemps accrédite l’idée que la chose est supportable. À force de crier au loup (sans rien faire de décisif), la peur du loup s’estompe. En 2007 François Fillon déclarait qu’il était à la tête d’un État en situation de faillite financière. C’était donc il y a dix-huit ans, et les Français peuvent penser que si François Fillon avait raison, l’entreprise « France » devrait depuis longtemps avoir déposé le bilan. Il n’en a rien été, parce que bien sûr la France n’est pas une entreprise et que sa taille et son poids économique en Europe, son intégration au système monétaire européen font qu’elle a été jusqu’à présent préservée et a pu poursuivre sans trop de dommages son addiction à la dette.

Comme l’explique Jean-Pierre Robin dans un article limpide[2], le passage à l’euro en 2002 « a permis (à la France) d’accéder aux marchés internationaux bien plus aisément qu’avec le franc d’antan » et, ajoute-t-il, « « on s’en est gavé ». Auparavant, les ajustements se faisaient par la dévaluation, ce qui dépréciait l’épargne et renchérissait le prix des biens courants. Les Français ressentaient donc concrètement le coût des dérives financières, tout en n’ayant aucun moyen de s’opposer aux dévaluations lorsqu’elles devenaient inéluctables, comme en 1983. Cela ne déclenchait d’ailleurs aucun mouvement social de protestation. Ces ajustements par la dévaluation ne sont plus possibles avec la monnaie unique, ce qui entretient l’illusion qu’ils sont inutiles. C’est pour prévenir ces dérives qu’a été instauré le pacte de stabilité, mais la France ne le respecte pas.

Sortir du dirigisme à la française

Comment alors sortir le pays de son endormissement, de son anesthésie pour éviter qu’un réveil brutal se termine par une opération chirurgicale hautement douloureuse ? Jonah D. Levy, cité plus haut, met en cause le dirigisme français. Selon lui, c’est un modèle de gouvernance assez spécifique à la France, qui a placé l’État comme un acteur central du développement économique : « Ce modèle dirigiste reposait sur une très grande concentration du pouvoir entre les mains des hauts fonctionnaires, car c’était à l’État que revenait la responsabilité de piloter la modernisation économique ». Il était partagé aussi bien par la gauche que par la droite qui a toujours entretenu en France un rapport ambigu et finalement assez distant avec le libéralisme économique, en adhérant à « un mélange d’étatisme et de nationalisme ». Ce modèle a donné de bons résultats durant les Trente Glorieuses mais il n’est plus adapté, « il est devenu un frein plutôt qu’un levier ».

Pour le professeur de Berkeley, fin observateur de la vie politique française, la raison en est que, à l’heure des restrictions budgétaires, la stratégie doit être « d’éviter le blâme », c’est-à-dire éviter que le gouvernement porte seul la responsabilité des réformes douloureuses, sans dorénavant de compensations possibles pour les perdants. Pour y parvenir il est indispensable de trouver des compromis avec les oppositions politiques et les partenaires sociaux. Sur ce plan la méthode solitaire choisie par Français Bayrou était totalement à l’opposé de ce modèle, elle était pour Johah D. Levy « une caricature de technocratie élitaire ». Le nouveau Premier ministre s’engagera peut-être sur une autre voie plus proche d’un modèle de compromis politique qui permette de désamorcer, au moins en partie, la contestation.

On peut néanmoins opposer deux arguments au modèle théorique attrayant avancé par le politiste américain. Ces arguments tiennent aux circonstances politiques et à l’urgence de la situation, mais ils n’en sont pas moins réels et contraignants. Tout d’abord, il faut être deux pour négocier, c’est-à-dire pour les oppositions non seulement attendre des concessions de la partie adverse mais aussi accepter d’en faire soi-même, et dans l’état actuel de la vie politique, les oppositions sont si radicalisées qu’elles semblent assez loin d’être prêtes à s’engager sur cette voie. L’avenir dira dans quelle direction elles s’engagent, celle du compromis ou celle de la rupture pour pousser le président à la dissolution en espérant en tirer un bénéfice électoral. En second lieu, si le compromis est nécessaire pour parvenir à une forme d’acceptabilité sociale des réformes, il deviendrait contreproductif s’il aboutissait à des décisions politiques qui aggravent la situation budgétaire au lieu de l’améliorer. On en revient au degré de responsabilité que sont prêtes à endosser les oppositions. La France, malheureusement, n’est pas la Suède, que l’auteur cite comme un modèle, avec la mise en place de sa réforme des retraites… qui a mis quinze ans à aboutir !

Il n’en reste pas moins que sur le fond et pour l’avenir, on ne peut que partager le diagnostic selon lequel le modèle français dirigiste, vertical et hypercentralisé est caduc. Peut-être la prochaine élection présidentielle sera-t-elle l’occasion de débattre des limites du « parlementarisme rationnalisé » de la Constitution de 1958.

Did you enjoy this article? close

[1] Voir son interview dans L’Express du 30 août 2025 et son livre Contested Liberalization: Historical Legacies and Contemporary Conflict in France, Cambridge Univesity Press, 2023.

[2] Jean-Pierre Robin, « Le double piège de l’euro s’est refermé sur les Français », Le Figaro, 10 septembre 2025.