Les Français prêts à réformer le modèle social… en théorie edit

Les Français se déclarent très majoritairement favorables à une réforme en profondeur du modèle social. Mais cette volonté de réforme se maintiendra-t-elle si elle conduit à revenir sur certains avantages dont bénéficient une grande partie des Français ? On peut en douter car une majorité considère qu’elle est contributrice nette au système de protection sociale alors que les travaux de l’INSEE montrent au contraire que 57% des Français reçoivent plus qu’ils ne versent. Malgré tout, l’idée que les efforts doivent être partagés entre l’Etat et les individus eux-mêmes semble s’être imposée dans l’opinion.

Les deux tiers des Français interrogés par CSA pour l’Institut pour l’innovation économique et sociale (2IES), en mai-juin 2025[1] se déclarent en faveur de l’affirmation suivante : « Les pouvoirs publics doivent réformer le modèle social français pour en assurer la pérennité en réduisant le nombre des prestations et/ou le nombre de ceux qui en bénéficient. » Seul un tiers choisit la proposition concurrente : « Les pouvoirs publics doivent préserver à tout prix le modèle social français actuel en augmentant les prélèvements obligatoires et/ou la dette pour le financer. »

La proposition choisie par une large majorité est assez exigeante puisqu’elle ne se contente pas d’affirmer la nécessité de la réforme, mais qu’elle indique que les conséquences se traduiront par des sacrifices (en termes de bénéficiaires comme de montant des prestations). Cet accord assez large ne signifie pas pour autant que les Français accepteront pour eux-mêmes personnellement les sacrifices évoqués. Considèrent-ils que la réforme en profondeur qu’ils estiment nécessaire (pour 78%) et souhaitable (pour 77%) signifie des efforts partagés par le plus grand nombre, ou considèrent-ils que le système est surtout miné par les abus d’une minorité « d’assistés » qui en profitent indûment ? L’enquête ne permet pas véritablement de répondre à cette question. Elle ne demande pas par exemple aux personnes interrogées si elles-mêmes seraient prêtes à accepter certains sacrifices.

Une indication est néanmoins donnée par le fait que la dénonciation des « abus » dus au manque de contrôle des prestations est une opinion plus largement partagée (51% sont tout à fait d’accord avec cette idée) que celle qui met en avant la déresponsabilisation plus générale induite par un modèle s’appuyant trop sur la prise en charge étatique[2] (34% tout à fait d’accord). Les doutes sur l’engagement des Français à accepter réellement des sacrifices pour assurer la pérennité du modèle social sont renforcés sur les résultats d’un autre sondage[3] qui pose des questions plus précises sur des mesures envisagées par l’Assurance maladie. Par exemple, 60% des sondés interrogés dans cette enquête rejettent l’idée de transférer aux employeurs la prise en charge des arrêts de travail de la Sécurité sociale entre le quatrième et le septième jour d’arrêt (aujourd’hui il n’y a que trois jours de carence). Une autre piste évoquée par l’Assurance maladie, visant à sortir les malades en rémission du régime de l’ALD (pour affection de longue durée, un régime qui donne droit à une prise en charge complète sur toutes les prestations liées à la maladie de longue durée), est rejetée par 78% des Français. 60% s’opposent même à l’idée de rallonger la durée de deux ans entre deux prises en charge pour le remboursement de lunettes.

Des perceptions biaisées

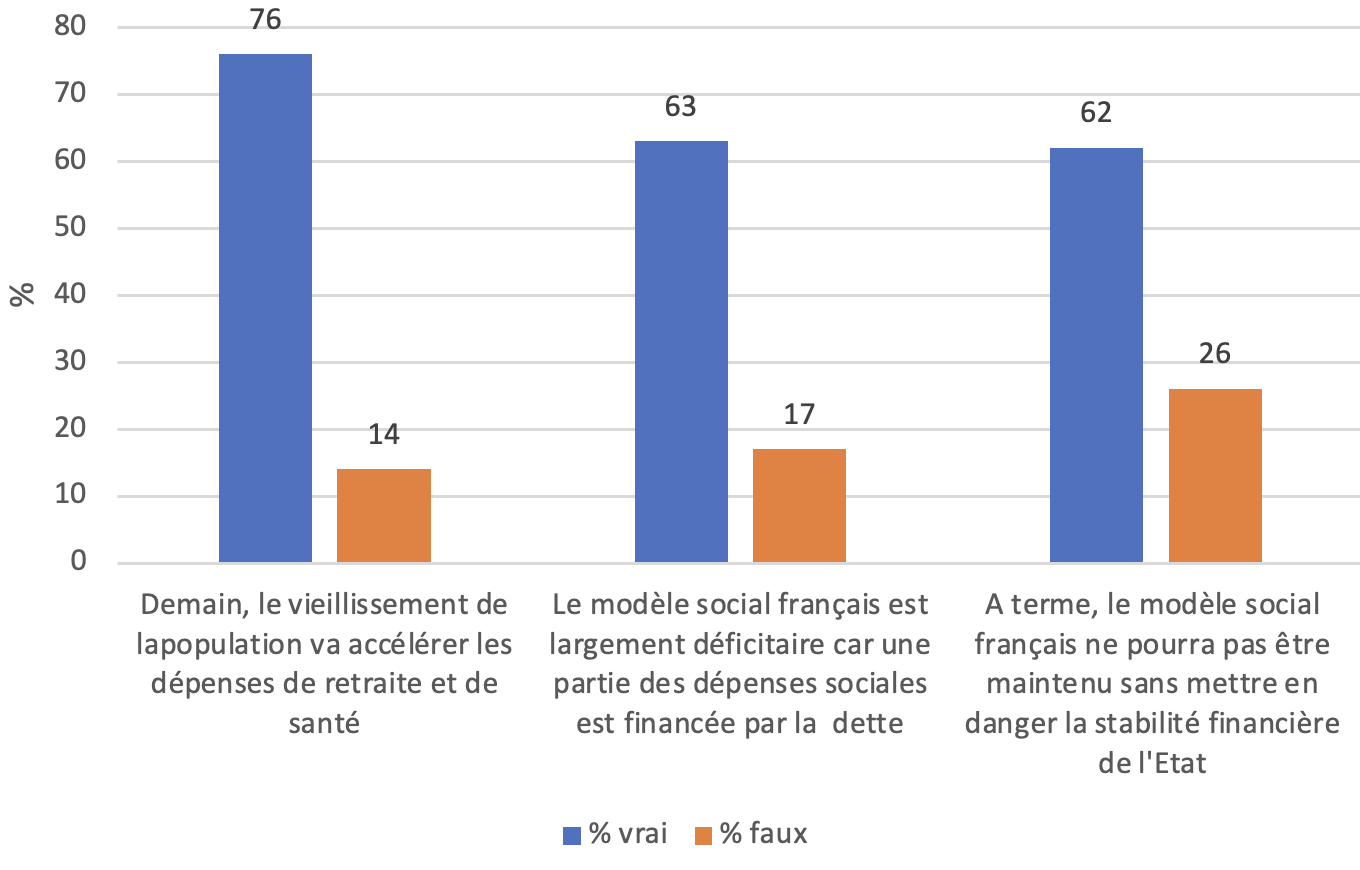

Tout en étant très majoritairement convaincus que le modèle d’Etat-providence français n’est plus soutenable financièrement (figure 1), les Français auront donc certainement beaucoup de mal à s’accorder sur les mesures visant à le redresser. Un des éléments qui explique ces difficultés est que les Français ont une vision faussée du degré de prise en charge dont ils bénéficient. En effet, dans l’enquête CSA, seuls 11% des sondés pensent qu’ils bénéficient plus du modèle social qu’ils n’y contribuent. Or les travaux de l’INSEE sur la redistribution montrent au contraire qu’une majorité de Français reçoivent plus du système social qu’ils ne versent. D’après ces travaux, c’est le cas, en réalité, de 57% d’entre eux. Certes, cette statistique de l’INSEE porte sur ce que l’Institut appelle la « redistribution élargie », c’est-à-dire non seulement les prestations monétaires mais également les transferts en nature associés aux services publics comme la santé et l’éducation que cette méthode permet de valoriser monétairement. Comme le remarquent les statisticiens qui ont mené ces travaux[4], il s’agit de « concepts abstraits éloignés du ressenti des individus » qui reflètent « une valorisation comptable et non un montant que les ménages peuvent effectivement percevoir ».

Néanmoins, les Français profitent bien de ces transferts en nature via les services publics qui contribuent d’ailleurs très fortement à la réduction des inégalités (pour 50% selon l’INSEE). Simplement la plupart d’entre eux considèrent probablement qu’il s’agit de biens gratuits dont la question du financement ne se pose pas véritablement et qui ne s’imputent pas au crédit de ce qu’ils reçoivent de l’Etat.

Figure 1. Une majorité de Français convaincue que le modèle social n’est pas soutenable financièrement

Une autre perception biaisée des Français au sujet du modèle social a trait à sa capacité à réduire les inégalités, c’est-à-dire à être véritablement un système redistributif. Une moitié seulement des Français considère que « le modèle social français permet de réduire les inégalités sociales » et seulement 37% sont d’accord avec l’idée que « le modèle social français est juste et équitable, notamment entre les générations ou les catégories sociales ». Or, le système social français est probablement un des plus redistributifs au monde. Avant tout transfert, les inégalités entre ménages aisés et ménages pauvres sont élevées : les premiers ont un revenu 18 fois plus élevé que les seconds. La redistribution usuelle (sans tenir compte des transferts en nature des services publics) permet déjà de diviser par presque trois ce ratio (revenu 6,7 fois plus élevé des ménages aisés) ; la prise en compte de la redistribution élargie par valorisation des services publics réduit encore fortement le gradient : les ménages aisés ont alors un revenu trois fois plus élevé que les ménages pauvres[5].

Les transferts sociaux contribuent également à égaliser les revenus selon l’âge : les principaux bénéficiaires en sont les 65 ans et plus dont le revenu avant transfert baisse considérablement avec la cessation d’activité, baisse qui est presque intégralement compensée par le système de retraite par répartition. Pourtant, dans l’enquête CSA les 65 ans et plus sont les plus critiques à l’égard de l’équité du modèle social, entre les générations et les catégories sociales (59% pensent que ce modèle n’est pas juste et équitable sur ce plan contre 42% des moins de 35 ans pourtant effectivement moins bénéficiaires que les premiers).

Au total, le sentiment dominant d’un modèle social injuste associé à l’idée partagée par une majorité de Français (55% d’entre eux) qu’ils sont des contributeurs nets au système (alors qu’en réalité une majorité de Français en sont bénéficiaires nets) rend improbable l’acceptation de mesures qui mettraient à contribution une partie importante de la population. Idéalement, on se dit qu’il faudrait que les Français soient mieux informés de la réalité des transferts sociaux dont ils bénéficient mais on mesure la difficulté de la tâche consistant à traduire politiquement le mécanisme complexe du système de redistribution.

Si on peut avoir des doutes sur la solidité de la volonté de réforme des Français dès qu’elle mettrait en cause certains des avantages dont ils bénéficient, le sondage CSA montre néanmoins que l’idée que la protection contre les risques sociaux devrait passer uniquement par l’Etat est nettement minoritaire (28%). Une majorité relative (42%) se dégage pour estimer qu’elle doit « être partagée entre l’État et chaque personne, en fonction de la nature et de la gravité des risques ». 20% des Français pensent même que cette responsabilité devrait incomber « principalement aux individus eux-mêmes, par l’épargne, les assurances ou d’autres solutions personnelles parce que cela relève d’abord de la responsabilité de chacun ». Autrement dit, le principe de la responsabilisation individuelle semble avoir gagné du terrain, même si aux yeux de la très grande majorité des Français cela ne signifie en aucune manière un désengagement de l’Etat. Cet état d’esprit se traduit aussi par l’adhésion majoritaire (51% d’avis favorables) au principe de l’allocation unique, idée de plus en plus souvent évoquée par certains leaders politiques. Les Français sont donc ouverts à l’idée d’une réforme mais un travail pédagogique et politique considérable devra être entrepris pour faire accepter les mesures qui devraient découler de cet esprit de réforme et rendre le système à nouveau soutenable financièrement.

En tout cas, il y a clairement une attente des Français pour que les responsables politiques s’expriment davantage et ouvertement sur l’avenir du système de protection sociale (90% des sondés le souhaitent). Cela constituera certainement un enjeu capital de la prochaine élection présidentielle.

Did you enjoy this article? close

[1] CSA research, Enquête sur le modèle social français auprès du grand public, sondage réalisé entre le 28 mai et le 9 juin 2025 auprès d’un échantillon national représentatif de 2 007 Français âgés de 18 ans et plus

[2] L’intitulé exact de la question est le suivant : « Le modèle social français conduit les citoyens à trop compter sur l'État plutôt qu'à prendre leurs responsabilités face à certains risques liés à leur choix de vie. »

[3] Sondage Elabe des 1er et 2 juillet 2025 auprès d’un échantillon national représentatif de 1000 personnes

[4] « Comptes nationaux distribués : une nouvelle manière de distribuer la croissance. Une expérience innovante au service du débat public » Mathias André, Jean-Marc Germain et Michaël Sicsic, Courrier des statistiques, n°9, juin 2023, INSEE, p. 25-45

[5] Voir : « La redistribution élargie, incluant l’ensemble des transferts monétaires et les services publics, améliore le niveau de vie de 57 % des personnes », Insee Analyses n°88, septembre 2023.