Augmenter la part des voitures électriques: quelles leçons des pays leaders? edit

Compte tenu des objectifs que se sont fixés les pays européens en matière d’émission de gaz à effets de serre, la vitesse d’adoption des véhicules électriques par les particuliers et les entreprises est un enjeu considérable. Les transports sont en effet à l’origine de 29% des émissions de CO2 en Europe (UE 27), et de 41% en France (ministère de la Transition énergétique)[1].

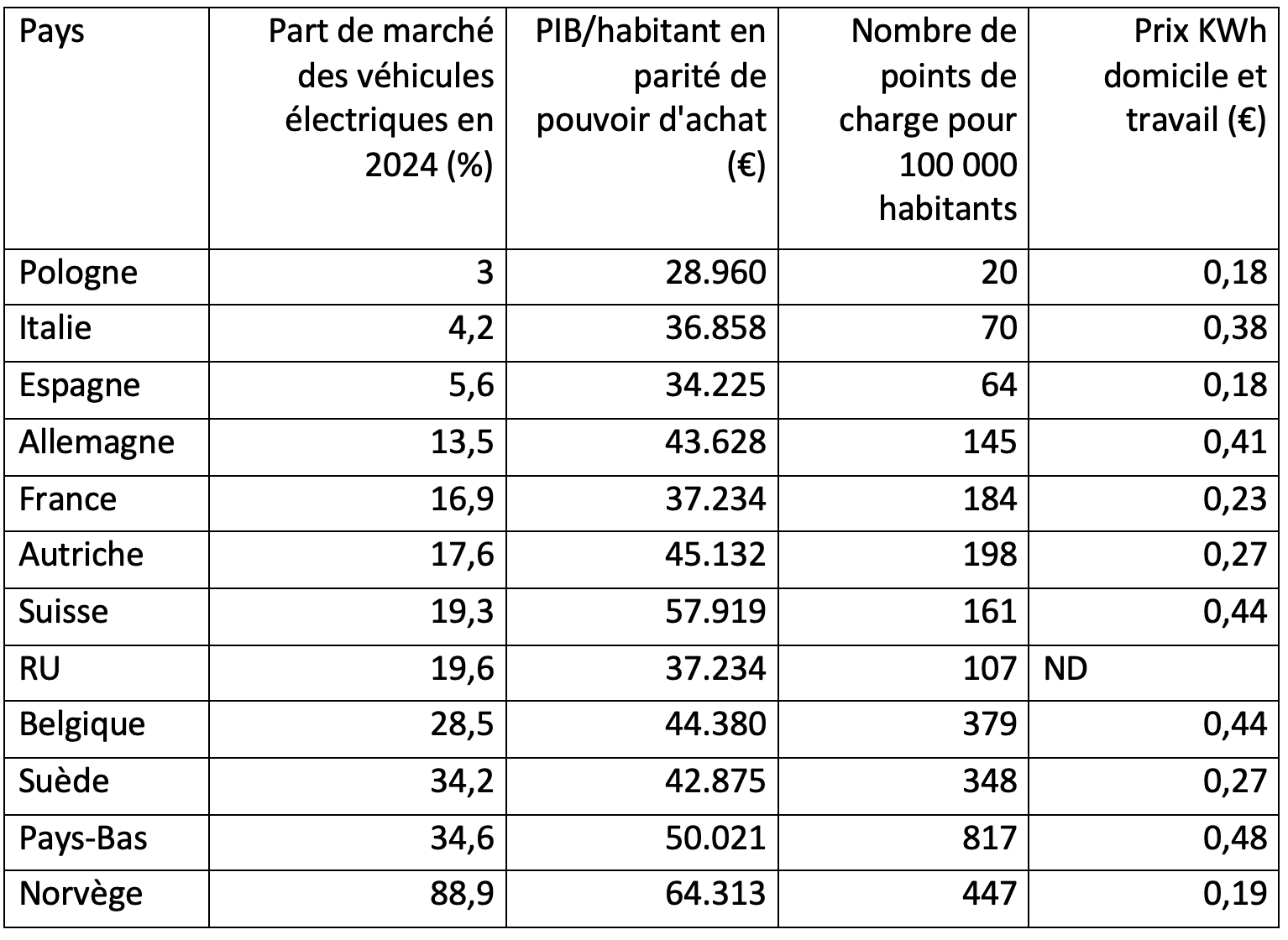

Pourtant, comme l’indique le tableau ci-dessous, le taux de pénétration des véhicules électriques varie de façon considérable d’un pays à l’autre. Selon le dernier rapport de PWC qui étudie 12 pays européens, il s’étend de 3% en Pologne à près de 89% en Norvège ! (Electric Vehicle Sales Review, Q4 2024 : il est question ici des ventes sur la période considérées, et non du parc automobile total).

Tableau 1. Part de marché 2024 des véhicules électriques et possibles variables explicatives

Sources : PWC, UE, GridX

Dans ce contexte, une question essentielle est de savoir comment certains pays ont surpassé les autres en matière d’adoption des véhicules électriques.

La voiture étant un bien d’équipement, on doit s’interroger en premier lieu sur l’impact du pouvoir d’achat. Nos données montrent une corrélation très forte entre la part de marché de l’électrique dans un pays et son PIB par habitant (calculé en parité de pouvoir d’achat). Les quatre pays au sein desquels la pénétration est la plus faible ont un PIB par habitant voisin de 36.000 €, il est de près de 40% supérieur dans les quatre pays où l’électrique a la part la plus élevé (plus de 50.000 €) !

La question de la disponibilité des points de recharge est également importante pour les utilisateurs. Et, en effet, on trouve une forte corrélation entre la part de marché et la densité des points de recharge. Dans les quatre pays où la pénétration de l’électrique est faible, cette densité est de 75 bornes pour 100.000 habitants. Dans les quatre où elle est la plus importante, elle s’élève à près de 500 (source Grid X). On peut supposer la mise en place d’un cercle vertueux : la densité des points de charge lève un frein à l’achat et une augmentation de la part de marché débouche sur une augmentation des points de charge (même s’il peut y avoir des décalages temporels, comme c’est le cas en Norvège où la densité de bornes est aujourd’hui insuffisante par rapport au nombre de véhicules électriques.

On pourrait également penser que le prix de l’électricité à domicile joue un rôle important dans la décision d’achat. Pourtant, les données sur les 12 pays étudiés indiquent que l’effet est faible et, de façon contre-intuitive, légèrement positif. Dans les quatre pays où l’électrique a une faible part, le prix moyen par KWh est de 0,29 €, mais il est de 0,34 € chez les meilleurs élèves (source : European Alternative Fuels Observatory).

Si le nombre de points de recharge peut expliquer en partie les différences de taux de pénétration des voitures électriques entre les pays, l’analyse de nos données montre que la cause principale est à trouver du côté du décalage entre le prix de vente de ces véhicules et le pouvoir d’achat. En effet, opter pour ce mode de mobilité représente un surcoût important pour le consommateur. Nous en voulons pour preuve la différence de prix entre la version électrique et thermique des mêmes modèles de voiture. Peugeot propose par exemple la 208 dans les deux versions tout comme Hyundai avec sa Kona. Le supplément de prix de l’électrique par rapport au même modèle thermique est en général compris entre 11.000 et 15.000 €.

Même si le prix des véhicules électriques a diminué ces dernières années, il reste encore élevé pour de nombreux consommateurs, y compris dans les pays riches. Cela a conduit les gouvernements à mettre en place des incitations pour encourager l’achat. On peut penser que si la Norvège bénéficie d’un niveau de vie élevé, le succès de l’électrique dans ce pays est aussi le fruit d’une fiscalité ultra incitative avec des exonérations de TVA et de taxes d’importations qui permettent des économies très substantielles pour le client, dans un pays où les automobiles sont des biens très lourdement taxés ; des facilités de circulation ont également incité les automobilistes à opter pour l’électrique (accès autorisé aux voies réservées des transports en commun autour d’Oslo). La France a de son côté privilégié un bonus écologique qui pouvait monter jusqu’à 7.000 € tandis qu’en Allemagne la prime d'achat pouvait aller jusqu'à 9.000 €. Dans ces deux pays, les bonus ont récemment baissé, avec pour effet immédiat une chute de la part de l’électrique. Entre 2023 et 2024, le nombre d’immatriculations a baissé de 2.4% en France et de 27.4% en Allemagne, quand il augmentait encore de 9.4% en Norvège, à 88.9 % du marché ! (PWC, 2024)

Ainsi, quelles que soient la conscience écologique des consommateurs, les ambitions des gouvernements et leurs communications, le prix reste clairement un frein majeur à l’achat à l’adoption des véhicules électriques. Patrick Koller (PDG de Forvia jusqu’en février dernier) estime qu’il faudrait que le prix des voitures électriques descende en dessous de 20.000 €. C’est en effet l’objectif de prix affiché par des constructeurs comme Renault et BYD. Cependant, toujours selon Patrick Koller, cela ne pourra passer que par un allègement des réglementations européennes qui obligent chaque année « à ajouter de la technologie, de la masse et des coûts » (Interview au Figaro, 1er mars 2025). De façon plus globale, en attendant une baisse significative des prix des constructeurs et un allègement des contraintes, seul un soutien public significatif pourra changer les choses dans les pays à plus faible pouvoir d’achat. En Europe (et notamment en France…), compte tenu des contraintes budgétaires de nombreux gouvernements, l’équation risque d’être difficile à résoudre et les objectifs de décarbonation du transport difficiles à atteindre…

Did you enjoy this article? close

[1] Une différence qui s’explique par deux facteurs surpondérant le poids des transports : 1/ la désindustrialisation, 2/ le nucléaire qui amène une production électrique très peu carbonée, et donc un mix énergétique global moins carboné (l’électricité représente 27% du mix énergétique français et elle est décarbonée à 99%).