Les conséquences économiques de l’affaire Diarra vs FIFA edit

En 2013, le jeune international français Lassana Diarra, passé par les clubs de Chelsea et d’Arsenal, signe au Lokomotiv Moscou. Cette décision est vue comme une régression dans sa carrière qui s’annonçait pourtant prometteuse, mais le joueur a privilégié le gain monétaire et devient le sportif le mieux payé du championnat russe, avec un salaire estimé à plus de 10 millions d’euros par an. Seulement, après une saison à Moscou, le club, mécontent de ses performances, souhaite réduire son salaire. Lassana Diarra refuse et décide de rompre unilatéralement son contrat. Il s’envole en Belgique, à Charleroi, avec qui il signe un pré-contrat contenant une clause de non-solidarité, en cas de litige. En effet, litige il va y avoir.

Le caractère spécifique de l’économie du football professionnel

Il y un élément fondamental qu’il faut rappeler dans l’économie et la comptabilité du football : les joueurs sont considérés comme des actifs valorisés et valorisables par les clubs. Cela date de la fin des années 1980, moment où l’UEFA, la fédération européenne de football, a modifié sa réglementation internationale afin d’assurer la solvabilité des comptes des clubs et d’éviter des faillites d’équipes financièrement trop fragiles. En caractérisant un joueur comme un actif immatériel, le club peut couvrir ses passifs à travers la valorisation hypothétique d’un joueur. Comme n’importe quel bien, un joueur peut être vendu, cédé, à un prix de marché, à travers une indemnité de transfert, supérieure à sa valeur contractuelle. Le club, dit propriétaire, bénéficie de la valeur du joueur, et peut en tirer profit lors d’une revente ou d’une solvabilisation de ses comptes.

Par exemple, dans le cas de Lassana Diarra, le Lokomotiv Moscou ayant un contrat de 10 millions d’euros par an avec le joueur, peut couvrir ses pertes avec la valorisation du contrat du joueur additionnée d’une potentielle majoration en cas de vente. Si le club a une dette de 30 millions d’euros, il peut la couvrir en précisant qu’il dispose d’un actif valorisé et valorisable, Lassana Diarra, payé 10 millions d’euros par an pendant quatre ans, donc a minima valorisé à 40 millions d’euros, qu’il peut revendre en cas de difficulté. La dette de 30 millions se retrouve couverte et solvabilisée, à travers ce simple jeu d’écriture comptable.

Or, en 2014, lorsque Diarra rompt son contrat unilatéralement sans juste cause, il brise la valeur potentiellement valorisable détenue par le Lokomotiv Moscou. Ce dernier refuse donc ce procédé et porte l’affaire devant les instances juridiques de la FIFA. Ces dernières, ne faisant qu’appliquer la réglementation du football, donnent raison au Lokomotiv et sanctionnent Diarra d’une amende de 20 millions d’euros et d’un an de suspension de terrain. En quittant le club sans juste cause, il a altéré la stabilité comptable du club, et il est donc sanctionné. Dans le même temps, Charleroi, qui avait signé un pré-contrat avec Diarra, lève la clause de non-solidarité et se retire du dossier, il se désengage avec le joueur qui se retrouve isolé, sanctionné et dans l’interdiction de pratiquer son métier pendant un an.

Refusant de se soumettre à la décision initiale de la FIFA, Lassana Diarra débute, avec ses avocats, une procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Celui-ci confirme la position de la FIFA quant à la rupture contractuelle sans juste cause, mais réduit l’amende infligée au joueur à 10,5 millions d’euros. Diarra ne fera son retour sur les terrains qu’en 2015, lorsqu’il signe pour deux ans à l’Olympique de Marseille. Parallèlement, il poursuit le contentieux au niveau supranational, en saisissant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Contrairement aux juridictions sportives, la CJUE ne statue pas à partir des normes spécifiques du droit du sport, mais mobilise les principes fondamentaux du droit du travail au sein de l’espace communautaire. En octobre 2024, dix ans après le début de la procédure, la Cour rend une décision historique en faveur de Diarra, affirmant que « certaines règles de la FIFA sur les transferts internationaux des footballeurs professionnels sont contraires au droit européen ».

La Cour de Justice de l’Union Européenne a pris une décision historique

« Les règles en cause seraient de nature à entraver la libre circulation des footballeurs souhaitant développer leur activité en allant travailler pour un nouveau club, établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l’UE. » Il faut lire l’arrêté complet de la CJUE pour bien comprendre.

Les juges ne remettent pas en cause le caractère prépondérant et essentiel de la FIFA, chargée d’organiser le football international. Le marché des transferts et sa régulation ne sont pas remis en cause. Il y aura toujours des fenêtres de mercato. « La composition des équipes constitue un des paramètres essentiels des compétitions, [cela] est susceptible de justifier l’adoption [...] de règles portant [...] sur le maintien d’un certain degré de stabilité dans les effectifs des clubs. »

Ce qui est attaqué c’est le caractère « disproportionné » des amendes et indemnités en cas de rupture de contrat sans juste cause. Aujourd’hui, en droit, un travailleur peut rompre son CDD s’il rachète ses droits ou paye une indemnité correspondant à un barème jugé proportionné. Il n’est pas « esclave » de son employeur et s’il veut arrêter et partir, il peut. Or, dans le football, la CJUE considère que les indemnités, les sanctions en cas de rupture unilatérale de contrat, sont trop élevées et contraignent la libre-circulation des footballeurs. « Force est de constater que les critères d’indemnisation paraissent être destinés davantage à préserver les intérêts financiers des clubs dans le contexte économique propre aux transferts de joueurs entre ceux-ci qu’à assurer le prétendu bon déroulement des compétitions. »

Parce que précisément, ces caractères disproportionnés protègent et soutiennent les clubs. En se basant sur cette idée que les joueurs peuvent être considérés comme des actifs valorisés et valorisables, les clubs se sont autorisés à exiger des indemnités de transfert « disproportionnées » dépassant toute forme de logique économique. Il y a le cas de Diarra qui, souhaitant quitter le club, se voit infliger une amende de 10,5 millions d’euros et 1 an de suspension, une atteinte à sa liberté de circulation. Mais on peut aussi citer les cas de Harry Kane, joueur passé de Tottenham au Bayern Munich en 2023 pour 100 millions d’euros alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat avec le club anglais, payé 15 millions d’euros. Ou encore, la même année, lorsque le Real Madrid est prêt à mettre 200 millions d’euros pour récupérer le joueur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec le club de la capitale (il finira par rejoindre Madrid un an plus tard, libre).

Théoriquement, la valeur d’un joueur devrait être basée sur sa valeur contractuelle. S’il gagne 10 millions d’euros par an, sur un contrat de quatre ans, il devrait valoir 40 millions d’euros et être valorisé 40 millions d’euros. Lors d’une interview, donnée en mars 2025, Lassana Diarra expliquait son idée. « Un joueur devrait avoir le droit de racheter son contrat et de partir où bon lui semble ». Or, puisqu’on a intégré l’idée d’un actif valorisé et valorisable, on s’autorise à intégrer des indemnisations disproportionnées, en comptant l’âge, le poste, la renommée, la force physique, la performance supposée, etc. Autant d’éléments pouvant porter atteinte à la libre-circulation du joueur, du travailleur de l’espace communautaire européenne. La CJUE estime que « la lecture combinée des règles fait apparaître que celles-ci sont de nature à restreindre de façon généralisée et drastique la concurrence qui pourrait opposer tout club de football [...] à tout autre club de football [...] en ce qui concerne le recrutement de joueurs. […] Les règles constituent, à ce titre, une restriction patente de la concurrence à laquelle lesdits clubs pourraient se livrer en leur absence, aboutissant à un cloisonnement du marché au profit de l’ensemble de ces mêmes clubs ».

Vers une révolution dans l’économie du ballon rond?

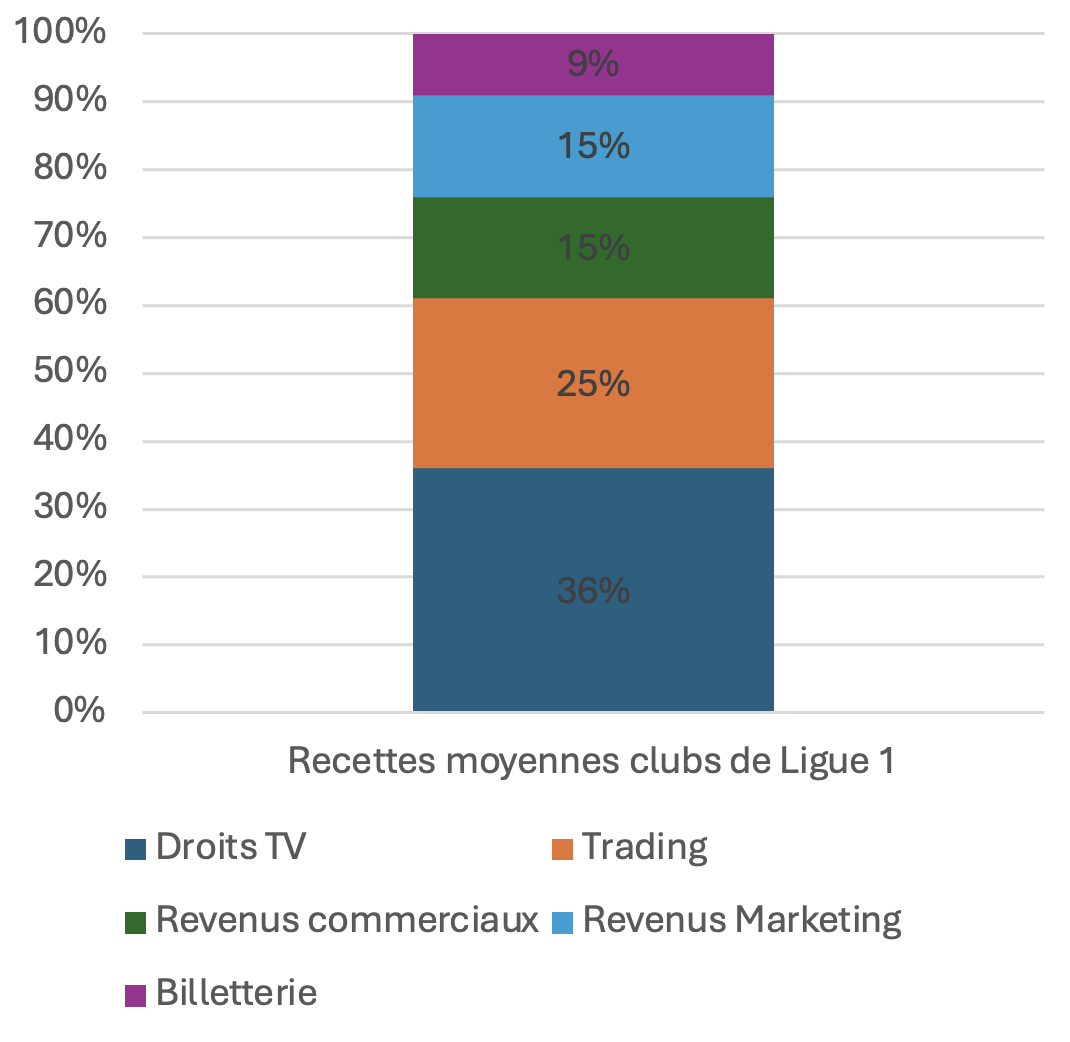

La CJUE invite donc la FIFA (et l’UEFA) à renégocier sa convention collective avec les joueurs et réformer son système de transfert en mettant en place une « juste valeur » sur le prix des joueurs (clause libératoire ? Formule mathématique estimant la valeur objective d’un joueur ? Valeur dégressive négociée a priori sur contrat ?). Mais cela pourrait avoir des conséquences très importantes sur toute l’économie du football européen. Depuis trente ans, les clubs ont assuré et solvabilisé leur comptabilité en se basant sur des valeurs hypothétiques de joueurs, en escomptant des recettes dites de trading sur la revente majorée des joueurs. En France, en moyenne, 25% des recettes des clubs sont basées sur ce trading de joueurs.

Toute réforme en profondeur de la réglementation des transferts, à la lumière de la jurisprudence décidée par la CJUE, aurait des conséquences systémiques sur l’économie du football européen. Depuis la fin des années 1980, la valorisation comptable des joueurs en tant qu’actifs constitue l’un des fondements de la structure financière des clubs professionnels. Elle permet non seulement d’équilibrer les bilans et de répondre aux exigences prudentielles imposées par les instances de régulation, mais aussi de soutenir une logique spéculative sur les transferts. En France, ce modèle représente environ un quart des recettes annuelles des clubs, ce qui en souligne le caractère structurant.

Or l’imposition d’un encadrement juridique fondé sur le principe de « juste valeur proportionnée » remettrait en question cette architecture. En interdisant les survalorisations fondées sur des projections spéculatives, une telle réforme réduirait significativement les marges de manœuvre financières des clubs, en particulier ceux dont la viabilité repose largement sur le trading de joueurs. À court terme, cela pourrait se traduire par une déflation du marché des transferts, une dépréciation rapide des bilans comptables, et potentiellement des difficultés de solvabilité pour les entités les plus exposées.

Dans ce contexte, la FIFA, l’UEFA, les corps intermédiaires et les parties prenantes ont engagé des discussions afin de refonder la convention collective, en conformité avec les exigences posées par le droit européen du travail. Mais comme le rappelle Antoine Duval, chercheur au Centre de droit international du sport, l'effet direct de la jurisprudence de la CJUE rend toute adaptation urgente : en théorie, un joueur pourrait dès la prochaine période de transferts invoquer cette décision pour négocier librement sa mobilité professionnelle, sans crainte de sanctions.

Did you enjoy this article? close