Désinformation: une sociologie des vulnérabilités edit

Gérald Bronner s’inquiétait il y a douze ans de ce qu’il appelait « la démocratie des crédules[1] » en montrant comment, au lieu d’affuter les esprits, le numérique avait renforcé les croyances. Il examinait des questions alors émergentes : la formation des bulles cognitives, l’espace ouvert au complotisme, le recul des autorités scientifiques et même la déréalisation du monde, qu’allait illustrer quelques années plus tard la notion d’alternative facts de Kellyanne Conway, porte-parole du président Trump en 2017.

La crédulité est bien un facteur de vulnérabilité face à la désinformation, et elle a une dimension sociologique. Toute une littérature spécialisée, mal connue mais de grande qualité, a éclairé cette sociologie. Ses résultats ne recoupent pas toujours nos représentations usuelles, et il arrive même qu’ils les démentent. Comme l’écrivent Ceren Budak et ses collègues dans un article paru dans Nature en 2024, « intellectuels et journalistes font souvent des déclarations à l’emporte-pièce sur les effets de l’exposition à des contenus erronés en ligne, alors qu’elles ne correspondent pas à la plupart des preuves empiriques actuelles. » Ils identifiaient trois erreurs courantes : « l’exposition moyenne à des contenus problématiques serait élevée, les algorithmes seraient largement responsables de cette exposition, et les réseaux sociaux seraient la cause principale de problèmes sociaux plus larges tels que la polarisation. »[2]

Au rebours de ces erreurs, que révèlent les travaux des chercheurs ? On passera ici rapidement sur le rôle structurel d’éléments généraux comme la liberté de l’information, principale différence entre les démocraties libérales et le reste de la planète, ou la confiance dans les médias traditionnels, principal facteur de différence entre la résilience de la Finlande et la fragilité de la Roumanie[3]. Concentrons-nous sur les individus, leurs croyances et leurs capacités.

L’inégale distribution de la crédulité

L’ensemble des experts de la désinformation pointent l’importance de ce qui se passe dans les « queues de distribution » (c’est-à-dire aux extrêmes d’une série statistique). Tant dans l’exposition aux contenus « désinformatifs » ou polarisants que dans le partage de ces contenus, c’est dans ces segments que l’essentiel se joue.

Première vulnérabilité, les personnes les moins expertes sont aussi celles qui surestiment le plus leurs capacités. Dans quatre études déjà anciennes qui font aujourd’hui référence, Justin Kruger et David Dunning[4] ont constaté que les participants se situant dans le quartile inférieur des tests d’humour, de grammaire et de logique surestimaient fortement leurs performances et leurs capacités. Alors que leurs résultats aux tests les plaçaient dans le 12e percentile, ils s’estimaient dans le 62e percentile. Plusieurs analyses ont établi un lien entre cette erreur d’étalonnage et des déficits en matière de compétences métacognitives, c’est-à-dire la capacité à distinguer l’exactitude de l’erreur.

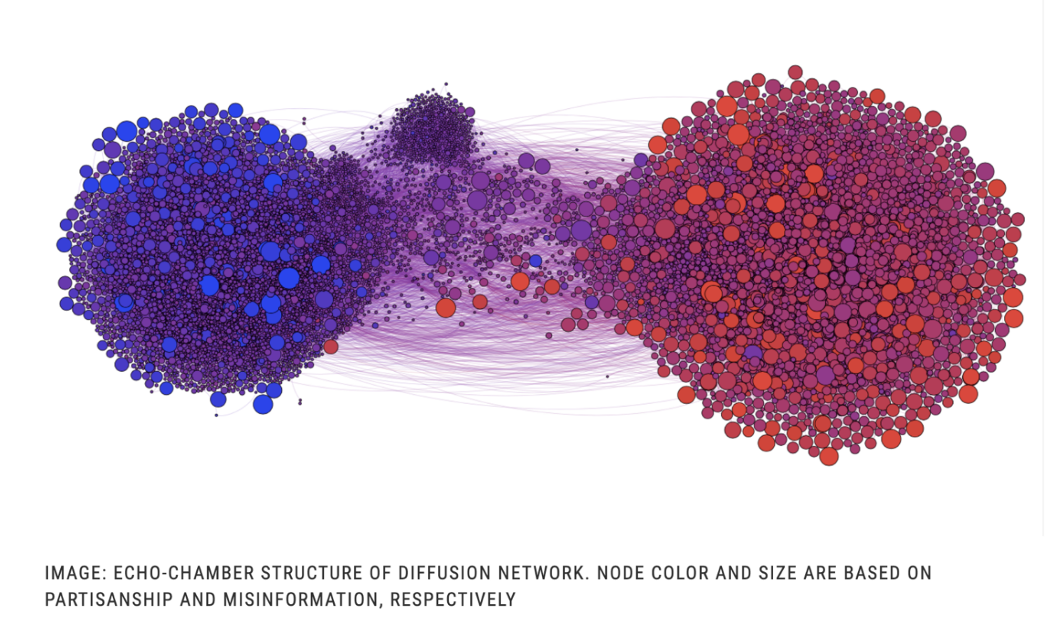

Deuxième vulnérabilité, Dimitar Nikolov, Alessandro Flammini et Filippo Menczer[5] ont mis en évidence un lien fort entre la propension à partager de la désinformation et une sensibilité politique portée sur les extrêmes, avec une asymétrie entre l’extrême gauche (-) et l’extrême droite (+) (cf. schéma ci-après).

Si l’on recoupe ces études avec les travaux de Yann Algan, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen et Martial Foucault[6], qui mettent eux aussi en évidence une asymétrie entre populisme d’extrême gauche et populisme d’extrême droite, on peut pointer un facteur majeur selon eux : la différence forte dans le niveau de confiance interpersonnelle. Les individus sensibles au populisme, d’extrême droite comme d’extrême gauche, n’ont pas confiance dans les institutions ; mais ceux qui sont sensibles au populisme d’extrême droite ont pour particularité, en outre, de n’avoir confiance en personne. Ce qui les rend vulnérables aux théories du complot, et plus largement aux conditions d’isolement social dont plusieurs études et témoignages de lanceurs d'alertes ont montré, dans le cas de la diffusion de contenus antivax sur Facebook, qu’elles déterminaient un ciblage particulièrement fort par les algorithmes de la plateforme.

Quand l’intelligence rend stupide

Mais la crédulité et l’extrémisme ne sont pas seuls en cause, et différents travaux récents font apparaître une autre représentation possible des vulnérabilités. Deux catégories apparaissent.

La première, ce sont ceux qui cherchent… et qui trouvent. Dans leur papier cité au début de cet article, Ceren Budak et ses collègues pointent un effet de concentration de la désinformation « sur une frange étroite de gens ayant de fortes motivations pour rechercher ce type d’informations »[7]. Les complotistes sont plutôt des gens qui mobilisent leur intelligence et font l’effort de chercher. Qu’ils manquent de méthode, de rigueur ou de formation, et tombent souvent dans les pièges que leur tendent des propagandistes un peu plus fûtés qu’eux, est une autre histoire. Pascal évoquait au XVIIe siècle les « demi-habiles », et dans cette catégorie il englobait les rationalistes et libertins qui perdaient de vue les vérités simples admises par les braves gens et reconnues par les vrais savants. Les apprentis épidémiologistes et les ingénieurs devenus climatologues sont aujourd’hui parmi ces demi-habiles, tout comme une bonne partie des « trolls » qui hantent les réseaux sociaux : plus que des fous furieux, la plupart sont des esprits inquiets qui ont perdu leur assiette, pour employer un autre terme pascalien. Comme les libertins selon Pascal, ils sont pris dans l’emportement incontrôlé de la culture du doute scientifique. Dans un monde d’accès libre à l’information (Internet 1.0) et d’accès généralisé à l’expression publique (Internet 2.0), ils se sont multipliés. On ne reviendra pas au monde d’avant, dans lequel on peut supposer qu’ils se référaient plus docilement aux autorités. Mais il faudra les aider à atterrir, et pour cela un engagement beaucoup plus fort des institutions du savoir sur les réseaux sociaux est nécessaire. Cet engagement appelle aussi des méthodes nouvelles, nous y reviendrons dans un prochain article.

Mais achevons ce tour d’horizon rapide des vulnérabilités à la désinformation. Une deuxième catégorie, qu’il ne faut pas sous-estimer, est constituée par les personnes à la fois très compétentes et très politisées. C’est un chercheur de Yale, Dan Kahan, qui a mis en évidence ce phénomène dans une série de travaux[8]. Ses résultats, obtenus grâce à une méthodologie aussi robuste qu’ingénieuse, permettent de pointer un segment de population défini par la combinaison entre appartenance politique et haut degré de compétences. En présentant le même problème mathématique, de façon neutre à un groupe contrôle et de façon politisée (guns control) à un groupe test, on obtient des résultats très différents. « Les répondants les plus partisans ayant de faibles compétences en mathématiques avaient 25 % de chances en plus d’obtenir la bonne réponse lorsque celle-ci correspondait à leur idéologie, explique Ezra Klein dans un résumé du travail de Kahan. Mais les répondants les plus partisans ayant de fortes compétences en mathématiques avaient 45 % de chances en plus d’obtenir la bonne réponse lorsque celle-ci correspondait à leur idéologie. Plus une personne est intelligente, plus la politique peut la rendre stupide. »

Les personnes les moins vulnérables, dans les travaux de Dan Kahan, ne se définissent pas par leur niveau scientifique, mais par leur curiosité scientifique, et cela indépendamment de leur niveau de compétence, de leur intelligence mesurée, ou de leur sensibilité partisane. Cela peut sembler contradictoire en apparence avec le point précédent, sur la vulnérabilité de « ceux qui cherchent ». Mais en apparence seulement : entre la recherche compulsive du complotiste persuadé qu’on lui cache quelque chose et la curiosité scientifique, il y a un monde.

Did you enjoy this article? close

[1] Gérald Bronner, La Démocratie des crédules, Paris, PUF, 2013.

[2] Ceren Budak, Brendan Nyhan, David M. Rothschild, Emily Thorson et Duncan J. Watts, « Misunderstanding the harms of online misinformation », Nature, 630, 2024.

[3] Tous ces éléments sont traités dans le rapport Manipulation et polarisation de l’opinion : réarmer la démocratie pour sortir du chaos, publié par l’Observatoire du Long Terme et présenté le 4 juin devant la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

[4] Justin Kruger et David Dunning, « Unskilled and unaware of it : how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments », Journal of Personality and Social Psychology, 77 (6), décembre 1999.

[5] Dimitar Nikolov, Alessandro Flammini et Filippo Menczer, « Right and left, partisanship predicts (asymmetric) vulnerability to misinformation », Harvard Kennedy School Misinformation Review, 1(7), 2021.

[6] Yann Algan, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen et Martial Foucault, Les Origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social, Paris, Seuil, coll. « La République des idées », 2019.

[7] Ceren Budak et al., art. cit.

[8] Voir Dan M. Kahan, « The politically motivated reasoning paradigm », Emerging Trends in Social & Behavioral Sciences, 2015 et 2016 ; Dan M. Kahan, Asheley Landrum, Katie Carpenter, Laura Helft et Kathleen Hall Jamieson, « Science curiosity and political information processing », Political Psychology, 38, 2017. Pour un résumé bien vulgarisé, voir Brian Resnick, « There may be an antidote to politically motivated reasoning. And it’s wonderfully simple. », Vox, 7 février 2017.