Les jeunes et le déclassement edit

L’INSEE vient de publier les résultats d’une étude[1] sur le sentiment de déclassement des jeunes de 15 à 34 ans sur le marché du travail. Les journaux qui en ont rendu compte ont mis l’accent dans leurs titres sur le fait que 15% des jeunes en emploi partagent ce sentiment de déclassement, c’est-à-dire estiment avoir des compétences supérieures à ce qui est nécessaire pour faire leur travail. On pourrait aussi insister sur le fait (le verre aux trois-quarts plein) que 83% d’entre eux estiment au contraire que leurs compétences sont adaptées à l’emploi qu’ils occupent. Dans l’opinion et chez de nombreux essayistes, domine l’idée que le déclassement des jeunes est un phénomène massif qui alimente leurs déceptions et parfois leur révolte. Cette enquête montre que ce diagnostic est pour le moins excessif, voire faux.

Ce point de vue très pessimiste se focalise souvent sur les diplômés du supérieur qui seraient trop nombreux à poursuivre des études au-delà du baccalauréat. On parle alors « d’inflation des diplômes » qui conduirait de nombreux jeunes à occuper un emploi sous-qualifié par rapport à leurs compétences. J’ai déjà eu l’occasion dans Telos[2] de montrer que l’évolution de la structure des emplois contrebat cette idée. La part des cadres dans la population active a plus que doublé en trente ans, passant de 10% en 1990 à plus de 23% en 2023 et celles des professions intermédiaires est passée de 18% à 25% entre les mêmes dates, tandis que celle des ouvriers régressait au contraire, passant de 29% à moins de 18%. Autrement dit la structure des emplois se déforme vers le haut et est plutôt favorable aux diplômés. D’ailleurs, dans l’enquête de l’INSEE, les bac + 5 ou plus affichent un sentiment de déclassement inférieur à la moyenne (12%). 87% considèrent que leurs compétences sont adaptées à l’emploi qu’ils occupent.

Déclassement objectif et déclassement subjectif

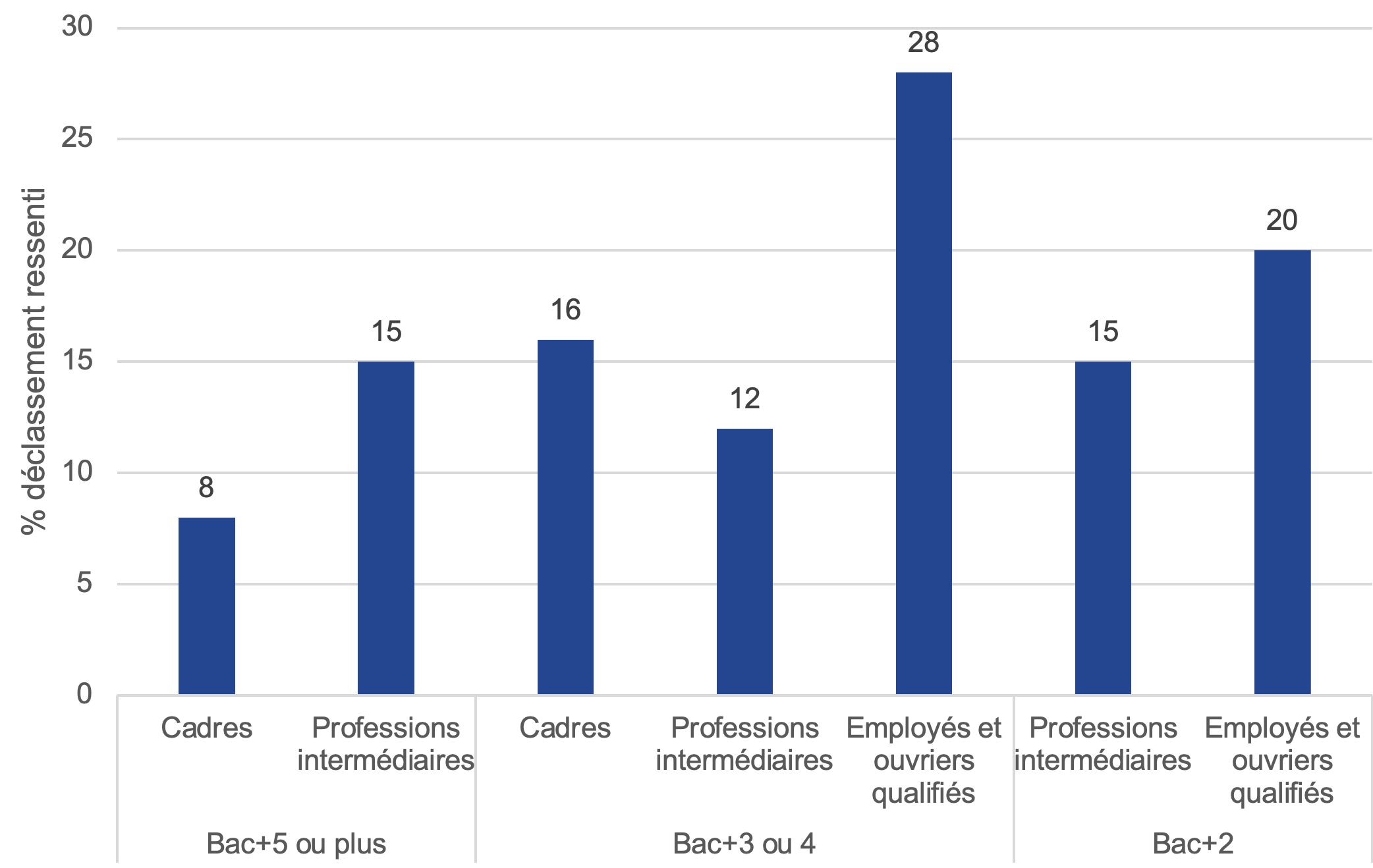

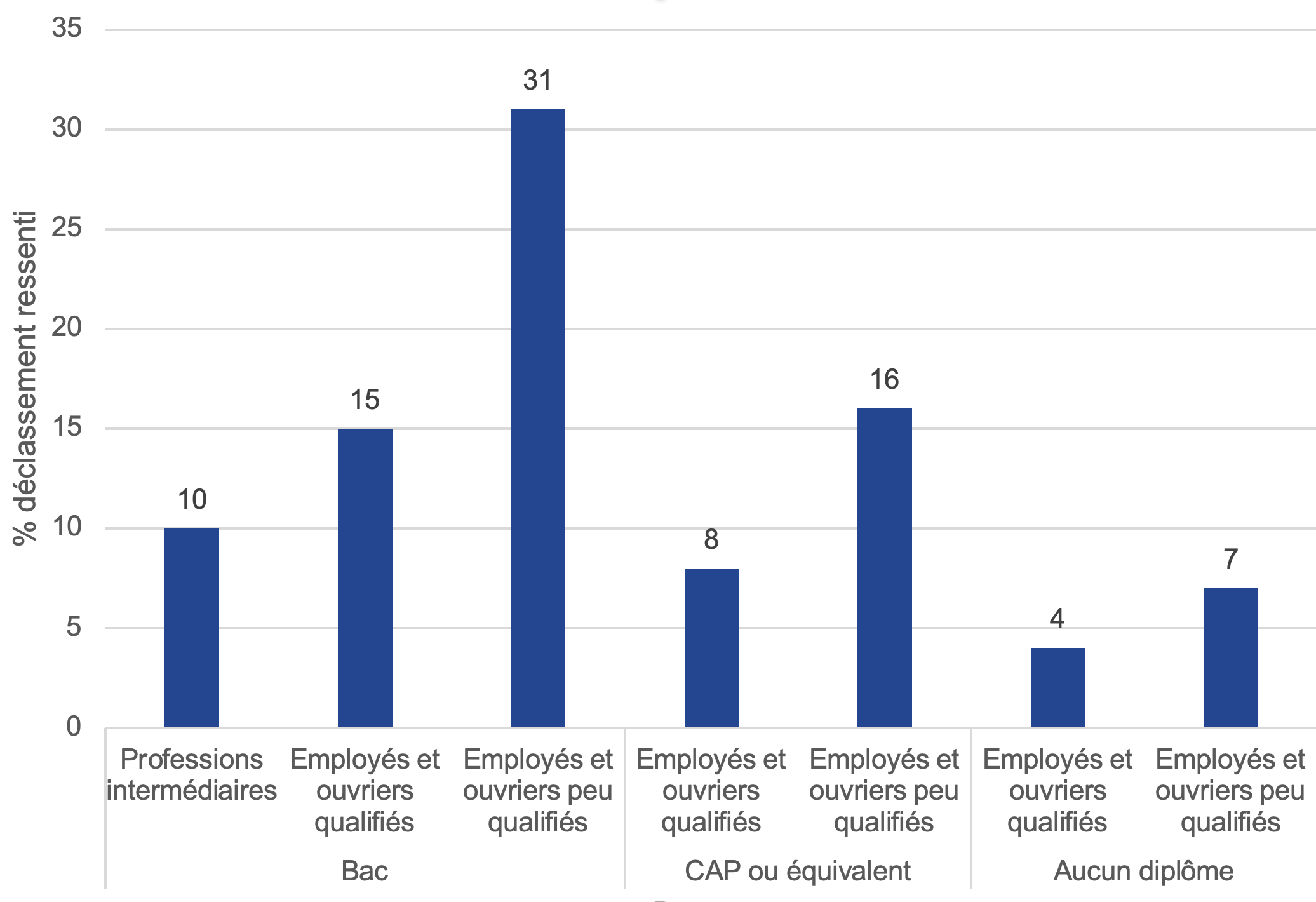

Nous n’avons parlé jusqu’à présent que de « perception » du déclassement. Ce ressenti correspond-il à un déclassement effectif ? Et inversement à quel degré les jeunes actifs en situation objective de déclassement le ressentent-t-ils ? L’étude de l’INSEE offre quelques pistes pour l’apprécier. Les figures 1 et 2 montrent la part des jeunes actifs qui ressentent un déclassement en fonction, à la fois, de leur niveau de diplôme et du niveau socioprofessionnel de l’emploi qu’ils occupent. Il est toujours difficile de définir des situations objectives de déclassement car elles dépendent des catégories plus ou moins larges de diplôme et d’emploi que l’on retient et de la correspondance que l’on estime adaptée entre ces catégories. Néanmoins, dans la figure1 par exemple, il est clair que les diplômés de niveau Bac + 3 ou 4 qui occupent des postes d’employés ou d’ouvriers qualifiés peuvent être considérés comme étant en situation de déclassement ; leur niveau de diplôme les destine plutôt à des emplois de cadres ou professions intermédiaires et ceux d’entre eux qui occupent des emplois de niveau inférieur le ressentent d’ailleurs bien plus fréquemment comme un déclassement.

Figure 1. Sentiment de déclassement parmi les diplômés du supérieur selon la catégorie socioprofessionnelle

Source : INSEE, enquête Emploi 2024

Figure 2. Sentiment de déclassement parmi les diplômés bac ou moins selon la catégorie socioprofessionnelle

Source : INSEE, Enquête Emploi 2024

Logiquement cet effet se manifeste à tous les niveaux de diplôme, mais il est surtout marqué pour les diplômes de niveau intermédiaire et il est plus faible aux deux extrémités de l’échelle des diplômes (les bac + 5 et les sans diplôme). Même objectivement « déclassés » en n’occupant qu’un emploi de profession intermédiaire (situation vécue par 23% d’entre eux, alors que 68% ont un emploi de cadre), les bac +5 dans ce cas ne sont que 15% à déclarer le ressentir (figure 1). Cela tient peut-être au fait qu’ils considèrent qu’un emploi de ce niveau est provisoire et que l’évolution ultérieure de leur carrière leur permettra d’accéder au statut de cadre.

Le sentiment de déclassement est à son plus haut niveau pour les bacheliers occupant des emplois d’employés ou d’ouvriers peu qualifiés (figure 2) : 26% des bacheliers occupent des emplois de ce type et presque un tiers d’entre deux le ressentent comme un déclassement de leurs compétences. Cependant on remarque que, dans tous les cas, même lorsqu’ils sont objectivement déclassés, une majorité de jeunes actifs considèrent pourtant que leurs compétences sont adaptées à ce qui est nécessaire pour faire leur travail. C’est le cas, par exemple, de 66% des bacheliers ouvriers ou employés peu qualifiés, ceux qui ressentent le plus le déclassement de leur emploi. Le déclassement objectif est donc loin de conduire toujours au déclassement subjectif. Manque d’ambition ? Pragmatisme ? Fatalisme ? Résignation ? Quelle explication avancer ?

Pourquoi les jeunes relativisent-ils le déclassement?

L’enquête que nous avons conduite avec Yann Algan et Marc Lazar sur les jeunes et le travail pour l’Institut Montaigne[3] permet d’apporter quelques réponses. Nous avions demandé dans cette enquête aux jeunes interrogés d’attribuer une note (entre 0 et 10) à 15 critères selon leur importance pour juger de la qualité d’un emploi en général. Nous demandions ensuite, dans une partie plus avancée du questionnaire, à ceux d’entre eux qui étaient en emploi (entre 19 et 30 ans) de noter ces mêmes critères mais, cette fois, pour apprécier le degré auquel l’emploi qu’ils occupaient y satisfaisait. Parmi ces 15 critères l’un était formulé ainsi : « le fait que ce soit un emploi pour lequel on a été bien formé et pour lequel on dispose des compétences adéquates ». La formulation ne vise pas explicitement le déclassement, mais l’adéquation entre la formation, les compétences acquises et l’emploi.

Le premier résultat qui ressort des données de l’enquête est que les jeunes attachent une assez faible importance à ce critère d’appréciation de la qualité d’un emploi : parmi les 15 critères étudiés, celui-ci ne se situe qu’en 11e position, derrière la rémunération qui vient nettement en tête, suivie de divers critères sur la qualité de vie au travail, l’intérêt et la reconnaissance de son travail. Autrement dit, l’adéquation entre la formation reçue et l’emploi est, aux yeux des jeunes, moins importante qu’un niveau de revenu qui permette d’accéder à l’autonomie et à un logement personnel et que la qualité intrinsèque de l’emploi qui ne dépend que très partiellement de l’adéquation formation-emploi.

Le deuxième résultat, encore plus net, concerne l’indice de frustration qui a été calculé pour chacun des critères (en mesurant l’écart entre la qualité théorique attendue et la qualité effective dans l’emploi occupé). L’adéquation formation-emploi se situe en dernière position avec une valeur très faible de l’indice, ce qui signifie que peu de jeunes ressentent effectivement un fort écart entre leurs attentes à ce sujet et la réalité de l’emploi qu’ils occupent.

L’adéquation formation-emploi ne semble donc pas être une préoccupation majeure des jeunes, ni une source importante de frustration de ceux qui occupent un emploi. Cette préoccupation était peut-être plus importante dans un stade antérieur du marché du travail dans lequel la mobilité en début de vie active était beaucoup plus faible et dans lequel les aspirations professionnelles étaient plus directement dictées par la formation reçue. Ce modèle antérieur était aussi un modèle de faible mobilité sociale où les aspirations professionnelles des jeunes se construisaient beaucoup plus souvent par reproduction ou transmission d’un modèle familial. Aujourd’hui les jeunes actifs se situent dans un univers très différent du marché du travail dans lequel le statut professionnel se construit sur une plus longue durée, à la suite d’une série d’expérimentations, d’essais-erreurs, jusqu’à parvenir à un compromis satisfaisant entre les aspirations et le statut. Dans un tel modèle, (sauf pour des métiers directement corrélés à la formation bien sûr), la formation initiale ne fournit plus un indice fiable et stable de l’avenir professionnel. Les écarts théoriques entre ce que prescrit ce diplôme et la réalité des emplois occupés au fil du temps perdent donc de leur importance.

Did you enjoy this article? close

[1] INSEE Focus, septembre 2025, n°361 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8642606

[2] https://www.telos-eu.com/fr/linexorable-declin-du-monde-ouvrier-et-la-tertiari.html

[3] Les jeunes et le travail : aspirations et désillusions des 16-30 ans, Institut Montaigne, avril 2025 : https://www.institutmontaigne.org/publications/les-jeunes-et-le-travail-aspirations-et-desillusions-des-16-30-ans