Les syndicats et leur mission edit

Les syndicats se sont habitués à exercer leur mission, la défense de l’intérêt des travailleurs, en siégeant dans de multiples instances aussi bien dans les entreprises que dans diverses institutions locales ou nationales. Cette spécificité française résulte d’un choix ancien du législateur, consistant en une forte institutionnalisation de leur rôle destinée à compenser leur faiblesse. Ce choix a pesé sur les pratiques et les organisations, en contribuant fortement à professionnaliser, d’aucuns diraient à fonctionnariser, le travail militant. Le risque pour les élus est de s’accrocher à leur statut en perdant de vue l’essentiel, et des enquêtes comme le Baromètre social du CEVIPOF montrent que c’est précisément ce que leur reprochent les salariés. Au-delà, le risque pour la démocratie sociale est celui d’une dévitalisation déjà en cours. Est-il possible de la revitaliser, en réduisant la part bureaucratique et en concentrant le travail en instances ? C’était le pari de la fusion des institutions représentatives du personnel, via les ordonnances Travail en septembre 2017. Que de critiques n’a-t-elle pas suscitées, en particulier de la part des organisations syndicales ! Qu’en penser huit ans après ?

Une réforme critiquée

Rappelons de quoi il retournait. Une nouvelle instance, le Comité social et économique (CSE), a alors remplacé les trois « IRP » qui coexistaient jusque-là : les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les critiques furent vives même si, à l’exception de quelques actions de la CGT à l’automne, elles n’eurent guère de prise dans le contexte des premiers mois d’Emmanuel Macron à l’Élysée.

Un des ressorts de l’opposition des syndicats était que la fusion allait supprimer de nombreux mandats électifs. Mais une contradiction apparut très vite : les candidats à ces fonctions sont souvent rares, ce qui a amené les syndicats à demander dans le même temps l’annulation de la disposition des ordonnances limitant à trois le nombre de mandats consécutifs des élus dans l’entreprise. Ils continuent à la réclamer aujourd’hui (et avec eux le patronat, qui s’inquiète aussi de la difficulté à trouver des candidats).

La disposition plafonnant le nombre de mandats avait été décidée pour réduire le risque de transformer le mandat électif, avec tout ce qu’il a théoriquement de dynamique et contraignant, en une seconde carrière. Chacun, en entreprise, avait en tête ces militants vieillis sous le harnais qui restaient des décennies au Comité d’entreprise, parce que c’était devenu, au fond, leur métier. Cette question ouvrait sur celle, complexe et pas toujours bien traitée par les directions des ressources humaines, du reclassement des élus syndicaux, qui acquièrent souvent de nouvelles compétences au cours de leur mandat. Pour défendre leurs vues, les syndicats arguaient justement de la spécialisation progressive des élus qui, au sein du CHSCT notamment, traitaient de sujets parfois très techniques. D’où leur crainte souvent exprimée : la fusion des instances couplée au plafond de trois mandats n’allait-elle pas amener une perte de qualité ?

Un observateur impartial pouvait comprendre ces arguments, tout en s’étonnant que les organisations syndicales, qui entretiennent de nombreux contacts avec leurs homologues européennes au sein de la Confédération européenne des syndicats, n’aient pas regardé ce qui se passe chez nos voisins. Or, sauf en Belgique où à côté du Conseil d’entreprise siège dans les entreprises de plus de 50 salariés un Comité pour la prévention et la protection au travail (équivalent de notre ancien CHSCT), en général une seule instance existe : en Allemagne le Betriebsrat, en Italie les Rappresentanze Sindacali Unitarie qui assument à la fois le rôle de comité d’entreprise et de délégués syndicaux, en Espagne le Comité de empresa, aux Pays-Bas l’Ondernemingsraad… et au Royaume-Uni une telle instance n’est pas obligatoire, mais un accord peut décider la création d’un Work Council.

Le même observateur aurait noté que la démocratie sociale, chez la plupart de nos voisins, est bien plus dynamique que chez nous, et que la désyndicalisation y est également bien moins grave qu’en France. Y aurait-il un lien entre la forte institutionnalisation du syndicalisme français, qu’incarnaient notamment cette multiplication des instances mais aussi les nombreux comités Théodule et instances locales auxquelles participent les syndicats, et la faiblesse du syndicalisme en entreprise ? Un syndicalisme qui a beaucoup d’élus mais très peu d’adhérents, et envers lequel les salariés expriment une assez forte défiance[1], ne se serait-il pas égaré en cours de route ?

Toutes ces questions se posaient en 2017. Il est permis de penser que le CSE était une partie de la réponse. Néanmoins les questions posées sur la prise en charge des questions de santé et sécurité restaient pendantes. Huit ans plus tard, que penser de cette réforme ? En deux mots : la nouvelle instance est efficace… et elle est plébiscitée par les représentants du personnel.

Le plébiscite des représentants du personnel

L’enquête RESPONSE de la DARES, menée en 2023 auprès de 2691 représentants du personnel (ainsi qu’un millier de représentants des directions), a révélé que « dans 73% des établissements, les représentants du personnel interrogés pensent que la nouvelle instance permet d’améliorer le dialogue social[2] ».

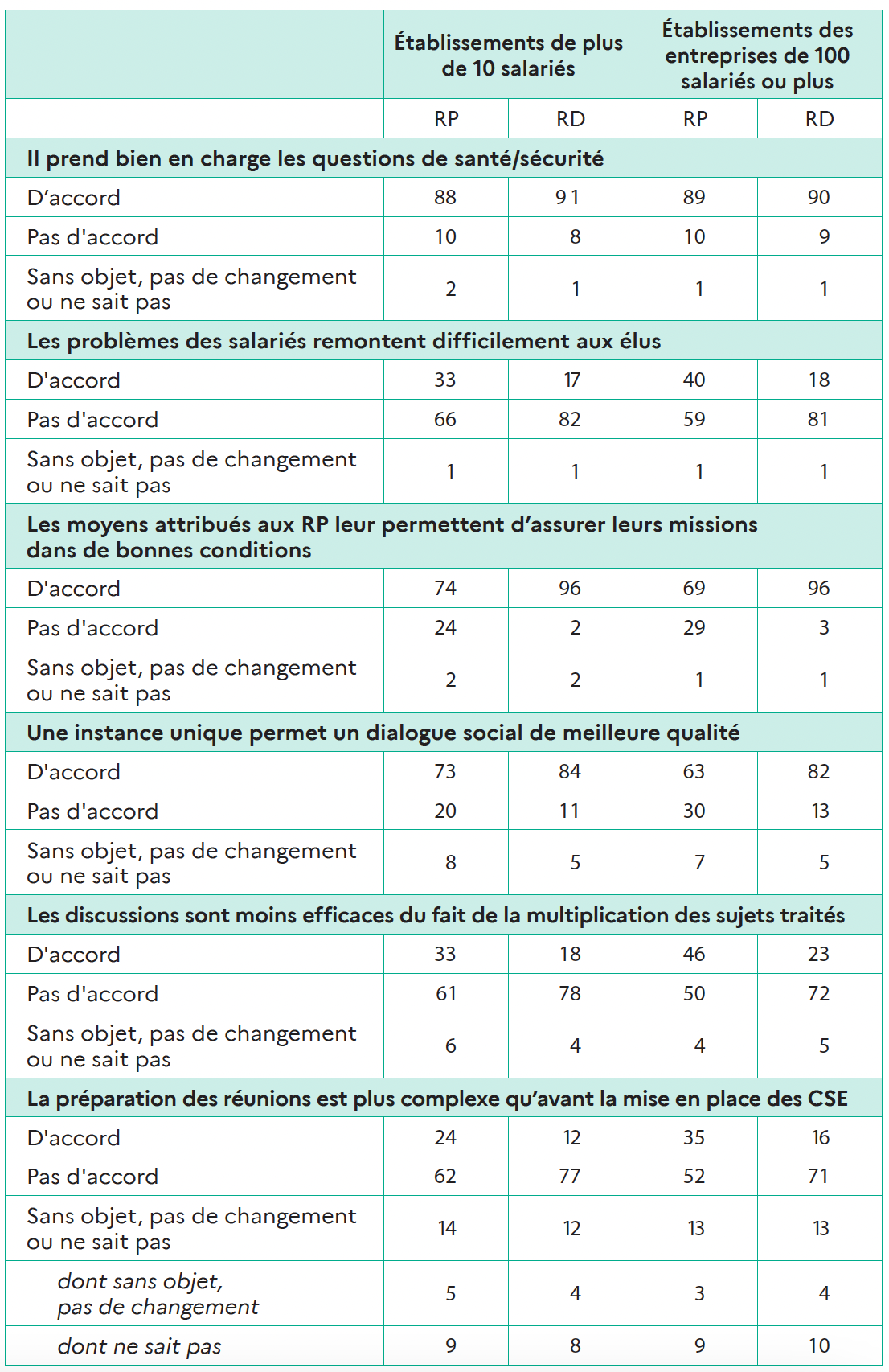

Ce niveau élevé de satisfaction se retrouve sur la plupart des points évoqués dans l’enquête (voir tableau ci-dessous). 73% des représentants du personnel interrogés sont « d’accord » (contre 20% « pas d’accord ») avec le constat qu’« une instance unique permet un dialogue social de meilleure qualité ». 74% (contre 24%) déclarent être d’accord avec le constat que « les moyens attribués aux représentants du personnel leur permettent d’assurer leurs missions dans de bonnes conditions ».

Ils sont même 88% (contre 10%) à être d’accord avec le constat que le CSE « prend bien en charge les questions de santé/sécurité », contrairement à ce qu’affirment fréquemment les syndicats pour demander un retour sur ces changements.

Enfin, ils sont une forte majorité à ne pas être d’accord avec l’idée que « les discussions sont moins efficaces du fait de la multiplication des sujets traités » et avec l’idée que « la préparation des réunions est plus complexe qu’avant la mise en place des CSE ».

Quant à la critique fréquente sur l’éloignement de la nouvelle instance, elle ne tient guère la route : une enquête Syndex-IFOP publiée en janvier 2025 montre que 80% des salariés déclarent connaître au moins un membre du CSE[3].

Ces résultats valident largement, in fine, le choix des politiques, pourtant décrié par les organisations syndicales. Curieusement, celles-ci n’ont guère envisagé l’idée que les questions sanitaires seraient mieux traitées dans une instance centrale qui pourrait les connecter aux enjeux économiques (tout en leur réservant un espace propre sous la forme d’une commission au sein du CSE). Dans un contexte où l’on dénonce depuis bientôt trois décennies « l’intensification du travail », s’opposer à la création du CSE était une inconséquence. C’était refuser du pouvoir d’agir.

L’institutionnalisation de leur action amène les organisations syndicales à s’éloigner d’un syndicalisme actif au service des salariés dans les branches et les entreprises. Leur forte opposition à la fusion des IRP décidée en 2017 en est le reflet : elle fait fi, comme souvent, des expériences étrangères et s’explique en grande partie par le souci de défendre des postes et des habitudes de travail, et non de porter les attentes des salariés. L’actualité récente présente de nombreux symptômes d’une telle dérive, où les habitudes l’emportent sur le fond.

Prenons un exemple qui pourra paraître provoquant, mais qui permet justement d’interroger cet aspect. Lorsque le Premier ministre François Bayrou a émis l’idée, l’été dernier, de permettre aux salariés de monnayer leur cinquième semaine de congés payés, toutes les organisations syndicales ont immédiatement rejeté cette proposition, certaines évoquant même un « musée des horreurs ». Pourtant, pour certains salariés rencontrant des difficultés financières, cette possibilité pourrait être bienvenue. On aurait pu imaginer que les organisations syndicales, au lieu d’un rejet en bloc, s’interrogent sur ce qu’il en était vraiment de l’intérêt des salariés, et de leurs demandes — on rappellera à ce propos que la question du pouvoir d’achat hante le débat depuis des lustres : c’était peut-être un indice ? De cette interrogation aurait pu surgir une position : demander que cette possibilité soit encadrée par accords collectifs, de branches ou d’entreprises, pour éviter des négociations individuelles déséquilibrées entre les salariés et leurs employeurs. Mais non, les organisations syndicales ne sont pas entrées dans ce rôle, dont on peut pourtant penser qu’il devrait être le leur. Elles ont fait l’inverse : elles ont annoncé vouloir infléchir le budget, se transformant en partis politiques bis et s’éloignant toujours davantage du rôle des syndicats dans les pays où la démocratie sociale est active : des vecteurs et des acteurs de la négociation collective. Certaines demandent encore aujourd’hui de revenir sur la fusion des IRP. Qu’en penserait notre observateur impartial ?

Tableau. Opinions des représentants du personnel (RP) et des représentants de direction (RD) sur le CSE

Tableau repris de la note de Maria Teresa Pignoni, « Comment évoluent l’implantation et l’organisation de la représentation des salariés depuis la création des comités sociaux et économiques (CSE) ? », DARES Analyses, 41, juillet 2025. Nous invitons le lecteur à lire in extenso cette note de huit pages.

Did you enjoy this article? close

[1]. Pour une saisie en contexte large, voir le Baromètre de la confiance du CEVIPOF ; pour une approche plus précise, voir le Baromètre du dialogue social du même CEVIPOF. Nous revenons sur ces chiffres dans un ouvrage à paraître en janvier 2026 aux éditions Calmann-Lévy.

[2]. Maria Teresa Pignoni, « Comment évoluent l’implantation et l’organisation de la représentation des salariés depuis la création des comités sociaux et économiques (CSE) ? », DARES Analyses, 41, juillet 2025.

[3]. Syndex, « 7e Baromètre Syndex-Ifop sur l'état du dialogue social en France en 2025 ».