Vers la polysexualité? edit

L’enquête ENVIE de l’INED dont les résultats viennent d’être publiés dans un ouvrage collectif[1] livre un tableau très complet et assez novateur de la sexualité des jeunes. Les auteurs de l’étude dressent le constat d’une diversification des relations et des identités sexuelles qui fait perdre du terrain à l’hétérosexualité. Ce constat doit néanmoins être relativisé[2] car le couple fait de la résistance.

Commençons par les éléments allant dans le sens de cette diversification de la sexualité juvénile que documentent les auteurs de l’étude. Le plus frappant à ce sujet est la proportion importante de jeunes qui se posent des questions sur leur « masculinité » (pour les hommes) ou leur « féminité » (pour les femmes). C’est le cas d’un quart de l’ensemble des jeunes de 18 à 29 ans. Ainsi, seule une faible minorité de jeunes femmes se définit exclusivement par la féminité (16%) ; les hommes sont plus de deux fois plus nombreux (38%) à se définir exclusivement par la masculinité, mais cela reste une minorité. « Certaines femmes ne sont pas à l’aise avec les normes et les attentes supposées féminies », écrivent les auteurs de l’étude (p. 43). Cependant, la non-binarité (le fait de se définir autrement que comme « homme » ou « femme ») est très peu répandue : elle ne concerne que 1,7% des jeunes de 18-29 ans. Quant aux personnes « trans », celles qui s’identifient à un sexe différent de celui qui leur est attribué à la naissance, elles sont encore moins nombreuses : (34 répondants au total).

De l’identifications plurisexuelle aux pratiques hétérosexuelles

Un autre signe de la diversification sexuelle est la croissance des minorités sexuelles, c’est-à-dire des personnes qui s’identifient autrement que comme hétérosexuelles. Cette part est passée de 3% à 15% entre 2006 et 2023, essentiellement au profit de la bi-sexualité et surtout chez les femmes (10% d’entre elles contre 3% des hommes). 5% des jeunes femmes se disent également pan-sexuelles, c’est-à-dire attirées par des personnes indépendamment de leur sexe et de leur définition de genre. Notons que l’homosexualité reste très minoritaire (3% des hommes et 2% des femmes) et que l’asexualité (contrairement à bien des idées reçues) est extrêmement rare (1% des jeunes s’identifiant ainsi).

La plurisexualité (attirance pour plusieurs sexes ou genres) se développe donc, par opposition à la monosexualité (attirance pour un seul sexe que ce soit dans une relation homosexuelle ou hétérosexuelle). Mais, un autre résultat frappant est que ceux qui se définissent ainsi comme étant potentiellement bisexuels ou pansexuels ont néanmoins des pratiques majoritairement hétérosexuelles. Par exemple, les femmes s’identifiant comme bisexuelles ou pansexuelles ont majoritairement eu des partenaires masculins (en moyenne deux partenaires femmes pour dix partenaires hommes). Autrement dit, dans les pratiques, la norme de l’hétérosexualité reste dominante, même si l’identification plurisexuelle progresse.

Diversification des relations

À côté de la conjugalité qui reste la forme dominante, une proportion importante de jeunes connaissent d’autres types de relations plus éphémères. Les auteurs de l’étude en identifient deux principales : ce qu’ils appellent « les histoires d’un soir » (21% des jeunes) et les « relations suivies » (15% des jeunes). « L’histoire d’un soir » est une relation très brève, rapidement sexuelle, sans sentiment amoureux. Entre 18 et 21 ans 43% des hommes et 34% des femmes ont connu une relation de ce type ; entre 26 et 29 ans c’est le cas de 69% des hommes et de 55% des femmes. « Pour ces jeunes, écrivent les auteurs de l’étude, la sexualité ‘sans lendemain’ est désormais une expérience attendue – pour pouvoir dire qu’on a profité de la jeunesse il faut l’avoir vécue au moins une fois. »

Les « relations suivies » sont plus durables (quelques mois contre un jour pour les « histoires d’un soir »). Les jeunes qualifient le plus souvent ces relations de « sexfriend », mêlant donc la sexualité à l’amitié.

La prédominance durable du couple

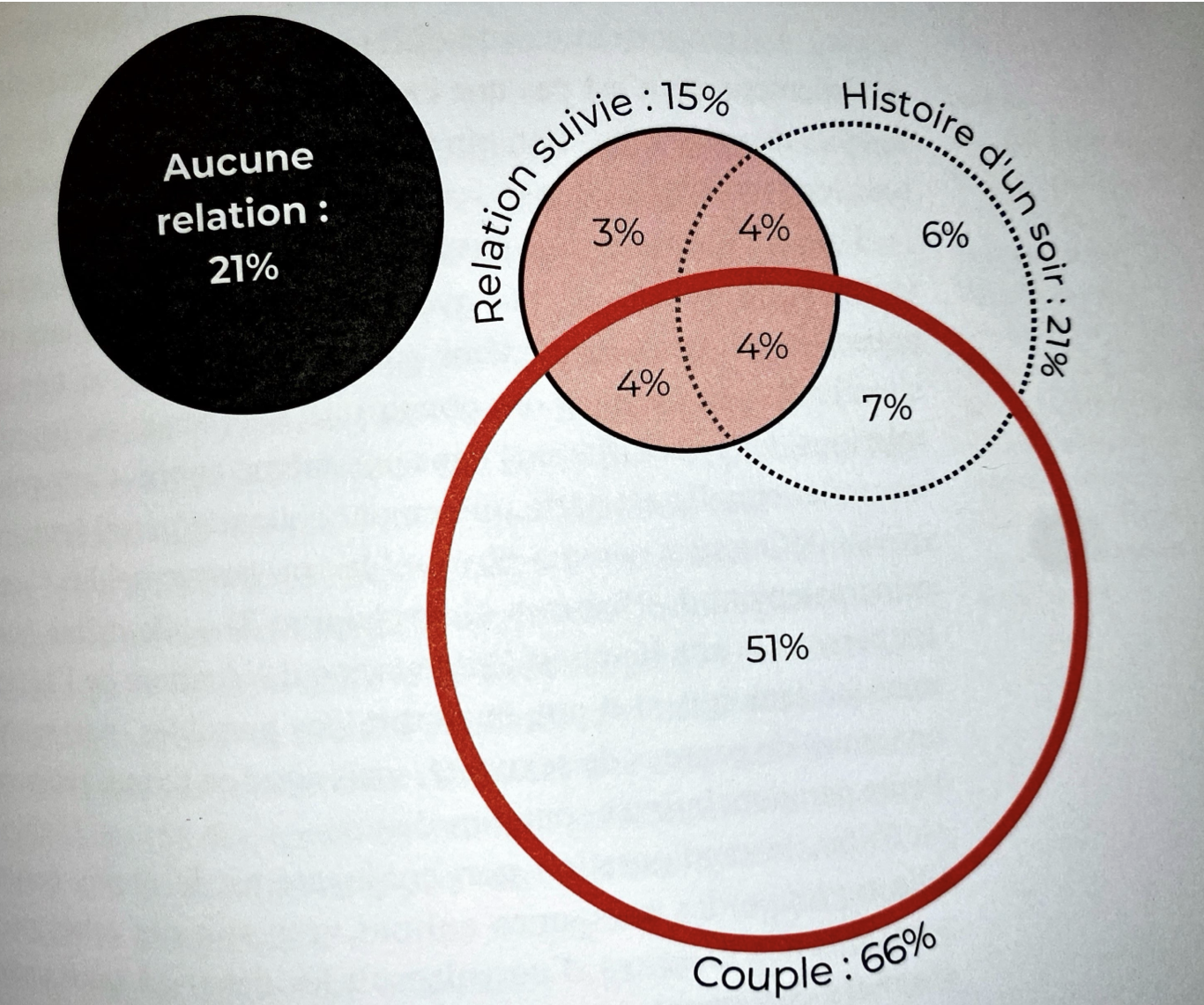

Ces nouvelles pratiques et identifications sexuelles ne semblent cependant pas avoir entamé la volonté des jeunes de former un couple cohabitant. Comme le notent Wilfrid Rault et Arnaud Régnier-Loilier dans un des chapitres de l’ouvrage, celui-ci continue de « faire l’objet d’une forte aspiration » et ceux qui en refusent l’idée restent extrêmement minoritaires. Une année donnée, une relation de vie en couple exclusive est majoritaire et seulement 15% des jeunes ont partagé une expérience de vie en couple et une expérience relationnelle alternative, 13% n’ayant expérimenté qu’une configuration non conjugale qui est plutôt caractéristique des personnes gays et lesbiennes (figure 1).

Figure 1. Articulation des relations dans l’année (%) (Source : enquête ENVIE, INEDF, 2023)

Le point le plus important, qui différencie radicalement ces types de relations plus ou moins éphémères de la relation de couple est l’absence ou la très faible présence du sentiment amoureux dans le premier cas. Près de 80% des jeunes en couple se disent « très amoureux » ; ce n’est le cas que de moins de 10% des jeunes ayant vécu dans l’année ces brèves relations.

Un autre trait qui les distingue est que la vie en couple est très majoritairement placée sous le signe de « l’exclusivité sexuelle », (pour 88% des jeunes vivant en couple), c’est-à-dire l’idée partagée que chaque partenaire du couple n’aura pas de relations sexuelles en dehors du couple. Cela fait un fort contraste avec les « relations suivies » (de type « sexfriend ») dont 75% sont non exclusives. On l’a vu, les personnes en couple sont également très amoureuses, ce qui alimente leur demande d’exclusivité sexuelle. Malena Lapine qui a rédigé le chapitre du livre sur ce sujet considère que celle-ci s’est plutôt renforcée, contrairement « aux discours sur l’impossibilité de la fidélité à vie et la plus grande visibilité d’autres formes relationnelles ». Selon elle, cela a « plutôt conduit les jeunes à vouloir clarifier les choses pour éviter les malentendus plutôt qu’à renverser la norme » (p. 230).

Au bout du compte, la norme conjugale semble continuer à s’imposer malgré la diversification des identités et des pratiques sexuelles. La question qui se pose et à laquelle l’enquête ne permet pas totalement de répondre est de savoir à quel degré l’univers de la plurisexualité des premières années de jeunesse influence et modifie celui de la conjugalité hétérosexuelle à laquelle la grande majorité des jeunes finit par adhérer. Marie Bergström qui a dirigé cet ouvrage estime en conclusion que cet « élargissement du répertoire relationnel » est une « ouverture sur de nouvelles manières de vivre la sexualité » et que le couple en ressort changé en modifiant « les désirs, les aspirations et les attentes ». L’enquête montre effectivement que le « répertoire sexuel » des couples se diversifie avec l’âge avec l’introduction de pratiques anales (4 cas sur dix après 25 ans) et l’usage de sextoys (une majorité y a recours entre 26 et 29 ans). L’effet est donc indéniable sur les pratiques sexuelles. D’un autre côté, il est frappant de voir à quel point la conjugalité, l’hétérosexualité et le sentiment amoureux continuent de prévaloir dans la façon de faire couple à mesure que la phase de première jeunesse se clôt. La question reste ouverte : la diversification des identités et des relations qui marque l’entrée dans la sexualité n’est-elle qu’une parenthèse, une phase d’expérimentation avant de se stabiliser dans la conjugalité ? Ou annonce-t-elle une profonde transformation générationnelle de ce pilier du statut adulte qu’est la vie en couple ?

Did you enjoy this article? close

[1] Marie Bergström (dir.), La Sexualité qui vient. Jeunesse et relations intimes après #METOO, La Découverte, 2025.

[2] Cet article n’est pas un simple résumé de l’étude. Tout en en présentant les principaux résultats, il relève d’une analyse personnelle qui n’engage que l’auteur.