Sur la «réislamisation» de la jeunesse musulmane edit

L’IFOP vient de publier les résultats d’une enquête qui fait grand bruit. Ils montrent une nette « réislamisation » de la population musulmane et tout particulièrement des jeunes. Cette évolution n’est pas vraiment surprenante (on en faisait déjà état dans le livre dirigé par Olivier Galland et Anne Muxel en 2018, issu d’une enquête conduite auprès de lycéens et intitulé La Tentation radicale, voir le compte rendu sur Telos), mais elle se confirme et se renforce.

Ce qui est surtout impressionnant c’est la montée de cette ferveur religieuse, et des manifestations « d’absolutisme religieux », comme elle était dénommée dans le livre précédemment cité, c’est-à-dire une conception selon laquelle la religion détient intégralement la vérité sur toute chose et doit s’imposer au monde profane. Donnons-en quelques illustrations en nous focalisant sur les jeunes dont l’évolution des comportements est la plus spectaculaire.

Montée de la religiosité

Tout d’abord 80% de l’ensemble des musulmans disent être « quelqu’un de religieux » contre 48% des personnes adeptes d’autres religions. Le degré de religiosité est encore plus marqué chez les jeunes musulmans, 30% d’entre eux se disant « extrêmement ou très religieux », contre 12% par exemple des musulmans de 50 ans et plus. Il y a là très probablement un effet de génération. Cette remontée de la religiosité chez les jeunes musulmans remonte à assez loin. Hugues Lagrange la mettait déjà en lumière dans un papier de 2013[i] comparant les résultats de l’enquête Mobilité géographique et insertions sociale (MGIS) réalisée par l’INED en 1992 et ceux de l’enquête Trajectoires et origines (TeO), réalisée en 2008, sur la population des descendants d’immigrés ou des classes d’âge jeunes issues de l’immigration dans les deux cas. Il montrait que l’affiliation religieuse s’était déjà accrue chez les descendants d’immigrés entre ces deux dates et que les signes de religiosité étaient plus forts en 2008 chez les jeunes originaires du Maghreb que chez les adultes de même origine.

« Tout se passe, écrivait Lagrange, comme si les facteurs qui poussent au développement de la sécularisation dans le courant central de la société étaient suspendus chez les jeunes issus des migrations [extra-européennes] socialisées en France. » Non seulement ils sont suspendus, mais ils sont inversés et l’enquête de l’IFOP montre les signes patents de ce renversement qui s’accélère encore ces dernières années.

Par exemple, 67% des jeunes musulmans de 18 à 24 ans disent aujourd’hui prier au moins une fois par jour, alors qu’ils n’étaient qu’un sur cinq ou moins à le faire au milieu des années 1990 ou au début des années 2000, une croissance spectaculaire. 40% des jeunes musulmans disent fréquenter la mosquée le vendredi, alors qu’ils n’étaient qu’un peu plus d’un sur dix à le faire il y a trente ans. On pourrait ainsi multiplier les exemples de la croissance de la ferveur et de la pratique religieuses des jeunes musulmans (sur le respect du ramadan et des interdits religieux notamment).

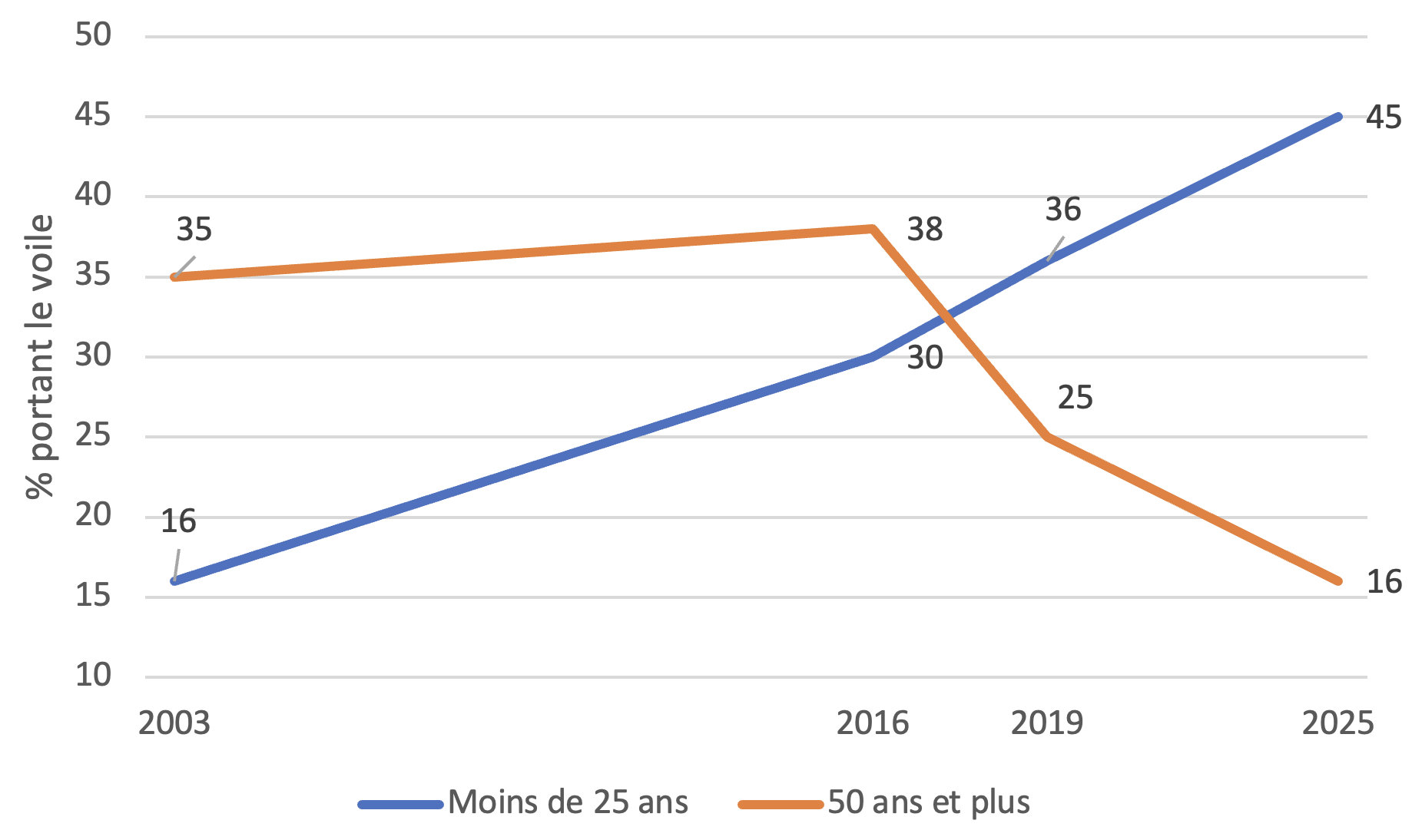

Attardons-nous un instant sur la question du port du voile qui livre des résultats illustrant bien le clivage générationnel (figure 1). La courbe des moins de 25 ans et celle des 50 ans et plus se croisent après 2016. Les femmes musulmanes de 50 ans et plus aujourd’hui appartiennent aux générations qui ont été interrogées dans leur jeunesse en 1992 dans l’enquête MGIS, enquête qui montrait un assez net rapprochement des valeurs et des pratiques culturelles des jeunes issus de l’immigration et des jeunes nés de parents français. Il est possible que ces générations composées aujourd’hui de quinquagénaire ou sexagénaires aient conservé certains traits culturels de leur jeunesse passée qui les tiennent à distance des symboles les plus clivants de l’adhésion à l’islam (ce qui ne veut pas dire pour autant qu’elles répudieraient leur religion).

Les jeunes musulmans d’aujourd’hui ont manifestement été socialisés dans un tout autre état d’esprit et n’hésitent pas à adhérer à ces symboles qui manifestent ouvertement leur foi (80% disent le faire pour respecter une obligation religieuse) même s’il faut garder à l’esprit que le port du voile peut obéir aussi à un besoin de protection face aux pressions pesant sur les femmes dans l’espace public (44% disent le porter pour « ne pas attirer le regard des hommes »). L’explication de ce renversement générationnel reste bien sûr une question ouverte.

Figure 1. La fréquence du port du voile chez les femmes musulmanes selon l’âge depuis 2003 (source IFOP)

La place de l’islam dans la société

La montée de la religiosité est une chose, mais elle ne préjuge pas de l’idée que se font les adeptes du rôle que doit jouer leur religion dans la société. Après tout, on peut être extrêmement religieux et considérer que les affaires civiles qui concernent l’organisation sociale et non pas le for privé ne sont pas du ressort de la religion. C’est une évolution qu’a d’ailleurs connue l’Église catholique qui, par la voix de Jean-Paul II puis de Benoît XVI, a fini par reconnaître cette séparation entre le sacré et le profane pour ne plus s’opposer, par exemple, aux théories de l’évolution tout en rejetant une définition purement matérialiste de l’homme.

L’enquête de l’IFOP fait bien la distinction entre religiosité et islamisme, en posant des questions différentes pour approcher chacun de ces deux aspects des attitudes religieuses des musulmans. Sur ce plan, la critique d’un article du Monde publié le 19 novembre[2] dénonçant à propos du travail réalisé par l’IFOP, une « confusion entre regain de religiosité et islamisme » ne paraît pas justifiée. Ensuite, c’est aux commentateurs d’interpréter avec prudence et discernement les données qui sont présentées. C’est ce que nous essaierons de faire ici.

Les musulmans interrogés par l’IFOP semblent adhérer assez largement à l’idée que la religion domine le monde séculier et peut le modeler. Ce constat avait déjà été dressé dans l’enquête de 2016 sur la radicalité religieuse des lycéens.

François Kraus qui a piloté l’enquête de l’IFOP a repris (avec l’accord des auteurs) une des questions de l’enquête sur les lycéens qui le montre et qui était formulée ainsi : « Lorsque la religion et la science s’opposent sur la question de la création du monde, le plus souvent… c’est plutôt la religion qui a raison, ou c’est plutôt la science qui a raison. » Dans l’enquête sur les lycéens, 81% des musulmans donnaient raison à la religion et… c’est exactement le même pourcentage de jeunes musulmans qui partagent cet avis dans l’enquête de l’IFOP. Pour les lycéens interrogés en 2016, la prééminence de la religion sur la science était une évidence, à cause, selon eux, de l’antériorité historique de la religion alors que, comme le disait l’un d’eux, « la science elle existait pas trop comparé à maintenant ». Et, pour beaucoup d’entre eux, la science n’est qu’une croyance parmi d’autres. Apparemment on en est toujours là.

Là encore, dans l’enquête de l’IFOP l’écart entre les classes d’âge est fort : 52% des musulmans de 50 ans et plus sont d’accord pour donner raison à la religion, contre rappelons-le 81% des jeunes.

D’autres questions sont plus significatives encore car elles portent sur l’approbation ou le rejet d’une emprise directe de la religion sur l’organisation sociale. Deux questions notamment portent sur le respect de la charia et sur la préférence entre le respect des lois françaises et des règles de l’islam. Les réponses à ces questions permettent d’approcher le niveau d’adhésion qui serait celui des musulmans au fondamentalisme religieux (et dans le cas de l’islam, à l’islamisme), notion qui se distingue bien de la simple orthodoxie religieuse. L’orthodoxie religieuse est simplement une forme de religiosité conçue selon des principes traditionnels, tandis que le fondamentalisme est une vue hautement politisée de la tradition religieuse avec une prétention à l’universalité[3] : la religion doit donc s’imposer au politique.

Comme toute réponse à un questionnaire fermé les réponses à ces questions dans l’enquête IFOP laissent ouverte une part d’interprétation. Les données brutes sont les suivantes : quand on leur pose la question, une assez faible minorité de musulmans (15%) se déclare en faveur d’une application intégrale de la charia « quel que soit le pays dans lequel on vit ». C’est bien la combinaison d’une adhésion à une vision littérale des textes sacrés associée à la revendication de leur universalité. On remarquera que cette adhésion à une vision intégraliste et universaliste de l’islam rassemble 21% des jeunes musulmans. D’un autre côté, une petite moitié des musulmans (47%) pensent que la charia « n’a pas à s’appliquer dans les pays non musulmans » (ce qui ne veut pas dire qu’ils refusent qu’elle s’applique dans les pays musulmans). Un petit tiers de répondants (31%) choisit une option intermédiaire (« la charia doit être appliquée en partie, on peut l’adapter aux règles du pays où on vit »). Cette dernière option est évidemment difficile à interpréter car tout dépend des règles pour lesquelles on est prêt à surseoir.

On pourra soit se désoler et s’inquiéter qu’un jeune musulman sur cinq semble adhérer à une vision fondamentaliste de l’islam, soit se réjouir de constater que la moitié des musulmans n’y adhère pas. La question sur le respect des lois françaises ou le respect des règles de l’islam livre un peu le même type d’interprétation, une moitié se déclarant en faveur du respect des lois françaises et 44% (mais 57 des jeunes !) en faveur du respect des « règles de votre religion ».

L’enquête de l’IFOP montre également, dans la suite logique des résultats précédents, qu’une proportion importante des jeunes musulmans (42%) approuvent tout ou partie des positions islamistes et ont de la sympathie pour au moins un courant de la mouvance islamiste. Ce sont surtout les Frères musulmans qui recueillent leurs suffrages : un tiers des jeunes musulmans de 15 à 24 ans disent s’en sentir proches. Dans l’enquête de 2016, les lycéens « absolutistes » étaient évalués également à environ un tiers.

Au vu de ces résultats, qu’envisager pour l’avenir ? Se dirige-t-on vers une islamisation renforcée des populations de confession musulmane avec une adhésion croissante à des thèses fondamentalistes ? Ou bien au contraire, comme cela a été le cas pour le catholicisme dans le passé, la « modernisation » de l’islam s’enclenchera-t-elle et se renforcera-t-elle ?

Pour répondre à cette question, il faudrait pouvoir répondre à une autre : des deux effets de l’évolution des attitudes des musulmans – l’effet d’âge ou l’effet de génération – lequel l’emportera ? La logique générationnelle est indéniablement à l’œuvre aujourd’hui, puisqu’on l’a vu tout au long de l’analyse de ces résultats, les jeunes musulmans sont plus religieux et plus radicalisés dans leurs convictions que ne l’étaient les générations précédentes dans leur jeunesse passée. Mais rien ne permet d’affirmer que l’effet du vieillissement et de l’intégration socioéconomique qui l’accompagne ne finira pas par produire des effets de modération, aussi bien au sens de l’intensité de la pratique que de la radicalité des convictions. À l’appui de cette dernière interprétation, on peut remarquer dans les tris livrés avec les résultats bruts que les musulmans qui se situent dans la catégorie socioprofessionnelle des cadres (et dans une moindre mesure des professions intermédiaires), comme ceux qui vivent dans l’agglomération parisienne, sont nettement moins radicalisés que les autres. Bien sûr leur plus grande modération tient sans doute partie au fait qu’ils sont en moyenne plus âgés (les jeunes occupant plus souvent des emplois d’ouvriers ou d’employés), mais peut-être tient-elle aussi en partie à un effet de mobilité sociale. Favoriser celle-ci et abattre les barrières à l’embauche qui continuent de pénaliser les jeunes issus de l’immigration serait de ce point de vue un signal fort envoyé en ce sens.

Quelle attitude adopter?

Le mouvement de réislamisation de la population d’origine musulmane en France est un phénomène social de grande ampleur et de grande importance et il est appelé à durer dans la mesure où cette réislamisation s’opère surtout par le renouvellement des générations. Il nous faut donc tenter de le comprendre et d’y répondre intelligemment. Dans un récent éditorial du Figaro, Yves Thréard conseille d’adopter une attitude combative. Estimant que nous n’avons pas su défendre notre laïcité ni lui opposer notre héritage judéo-chrétien qui s’est dispersé avec le recul du catholicisme il appelle à « engager une bataille culturelle et spirituelle ». Mais on peut s’interroger sur cette stratégie : le risque serait alors d’hystériser le débat et de radicaliser encore davantage une population qui, à tort ou à raison, s’estime souvent discriminée, d’alimenter la thématique fausse de l’islamophobie en confondant islam et islamisme et d’aviver la tentation du clientélisme politique qui touche une partie de la gauche.

Le phénomène de la réislamisation de la jeunesse musulmane nous apparaît naturellement d’abord comme un phénomène religieux mais, pour le comprendre, il paraît heuristique de l’interpréter aussi comme relevant du domaine des identités collectives. Les membres d’un groupe social, en l’occurrence ici les musulmans, prennent conscience de leur appartenance à ce groupe en partageant une identité commune. Une certaine comparaison peut être tentée avec la transformation au dix-neuvième siècle et dans la première moitié du vingtième, de la population ouvrière en « classe ouvrière ». Dans les deux cas il s’agit de la création par un groupe social qui s’estime mal traité par la société, d’une identité collective lui permettant de revendiquer son autonomie et sa reconnaissance par les autres segments de la société. Pour la population ouvrière cette identité s’était construite sur sa position dans le système de production. Pour la population musulmane il s’est construit sur l’appartenance religieuse. Dans les deux cas les partis socialistes et communistes d’un côté, les Frères musulmans de l’autre, ont assuré ou assurent l’encadrement idéologique et politique, notamment en étant les gardiens de l’orthodoxie et en prêchant la bonne parole. Dans les deux cas également, les membres de ces deux groupes peuvent adopter une certaine radicalité, dans la « classe ouvrière » en se donnant pour objectif la révolution, chez les musulmans rigoristes en manifestant un certain « absolutisme religieux ». Dans ces conditions, plutôt que d’engager une bataille culturelle et spirituelle (laquelle ?) il convient d’abord d’effectuer un travail pédagogique pour convaincre les jeunes musulmans qu'ils ne sont pas victimes (ce que beaucoup d'entre eux croient) d'un ostracisme foncier et collectif de la société dans laquelle ils vivent (et où ils continueront de vivre). Il est vrai que cette tâche sera difficile car, comme le rappelle dans une interview récente[4] Ruud Koopmans, un grand spécialiste de l’islam, « dans les pays d’origine [des musulmans vivant en Europe], l’islamisme est devenu, dans les dernières décennies, la forme dominante de l’islam ». Et, « par capillarité, ce phénomène touche aussi les communautés musulmanes en Europe ». Or, si l’identité collective se fonde sur une vision radicale de l’opposition entre « eux » et « nous », elle conduit à adopter des attitudes favorables au groupe d’appartenance et des attitudes de dénigrement, voire de déshumanisation des out-groups.

Si l’on poursuit le parallèle avec les communistes, il faudra donc bien que les musulmans français abandonnent l’islamisme de la même manière que les communistes français ont fini par renoncer à l’idée de transposer le modèle soviétique dans leur pays (ils y ont été bien aidés par l’effondrement de ce modèle). On peut espérer aussi que les jeunes musulmans issus de la deuxième ou de la troisième génération seront moins concernés par ce phénomène de capillarité dont parle Koopmans. D’ailleurs on voit déjà dans l’enquête de l’IFOP que les jeunes originaires du Maghreb sont moins sensibles aux idées islamistes que ceux originaires d’Afrique subsaharienne, qui sont très probablement des immigrés de plus fraîche date originaires d’une partie de l’Afrique dans laquelle l’islamisme se répand à grande vitesse.

Ensuite il faut noter que les évolutions dans le temps mesurées par rapport à des enquêtes précédentes n’indiquent pas toutes un progrès de l’orthodoxie religieuse. En 2008, par exemple, 38% estimaient que la charia ne devait pas s’appliquer dans les pays non musulmans ; ils sont 47% aujourd’hui. Sur le respect des interdits religieux notons que 6% seulement (contre 9% en 2016) refusent de se faire soigner par une personne de l’autre sexe. 20% refusent les piscines mixtes contre 34% dans l’enquête de 2016. Surtout 73% aujourd’hui acceptent l’apostasie contre 44% en 1989.

Il convient également, concernant la question de la priorité donnée à la religion sur la science, de se souvenir que les histoires du christianisme et de l’islam sont fort différentes et que les origines du christianisme sont loin d’être seulement juives. L’élément gréco-romain y est capital dès l’origine, ce qui rendra possible, à partir des 12e et 13e siècles avec la redécouverte d’Aristote, un affaiblissement de l’orthodoxie catholique antiscientifique par la prise en compte de la raison. Cette dynamique, malgré une résistance obstinée de l'Église catholique qui en 1600 encore condamnait Giordano Bruno au bûcher pour avoir affirmé que la terre était ronde et qu’elle tournait, débouchera au 18e siècle sur les Lumières. Le cours de l’islam a été contraire. À partir du 13e siècle et de la disparition du grand théologien et philosophe musulman Averroès, le « commentateur d’Aristote », l’islam s’est figé dans une orthodoxie hostile à la raison et à la science qui aujourd’hui pèse encore lourdement sur lui. Il faut donc reconnaître, même si c’est pour le déplorer, que les pays musulmans n’ont pas connu la très spécifique histoire de l’Occident chrétien qui a finalement abouti à la redécouverte et au développement de la recherche scientifique. Les sociétés musulmanes ne deviendront pas aussi aisément ouvertes à la science dans l’avenir. L’ignorer nous interdirait de traiter la question décisive de la spécificité de la religion musulmane et de sa résistance à ce que les Occidentaux nomment le progrès.

Il faut également nous rappeler que, si nous sommes réellement attachés à la liberté religieuse, nous ne pouvons pas ne pas la reconnaître aux musulmans, tant qu’elle respecte les cadres fixés par la loi. La réislamisation de la population musulmane, qui ne concerne pas seulement la France, confirme non seulement que le vieux projet de l’assimilationnisme était erroné mais encore que celui de l’intégration, un objectif plus atteignable, devra s’opérer à nouveaux frais pour réussir. Une nouvelle guerre de religion ne pourrait produire que des désastres. Cela, bien sûr, ne nous empêche pas, bien au contraire, de défendre ardemment nos valeurs et d’abord la laïcité et la liberté intellectuelle.

Did you enjoy this article? close

[1 Hugues Lagrange, « Pratique religieuse et religiosité parmi les immigrés et les descendants d’immigré du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Turquie en France », 2013,

[2] Voir Virginie Larousse, « Un sondage de l’IFOP sur l’islam en France, qui met en lumière un rigorisme croissant, fait débat », Le Monde, 19 novembre.

[3] Voir Karen Amstrong, The Battle for God: A History of Fundamentalism, New York, Random House/LLC, 2011.

[4] « La montée de l’islamisme touche toute l’Europe » : le sondage choc de l’Ifop analysé par Ruud Koopmans, L’Express, 21 novembre 2025.