Il est urgent de revaloriser le métier d’enseignant! edit

Les résultats de l’enquête Talis 2024 de l’OCDE viennent d’être publiés[1]. Il s’agit d’une enquête internationale sur les enseignants au niveau de l’école élémentaire et du collège. Concernant la France certains résultats sont encourageants, d’autres très inquiétants. Commençons par le positif.

Les enseignants français se disent heureux (9 sur 10) et satisfaits de leur métier (8 sur 10). Ce résultat est d’autant plus significatif que ces mêmes enseignants se disent nettement plus souvent que leurs collègues européens confrontés à des élèves en difficulté ou présentant ce que l’OCDE appelle des « besoins éducatifs particuliers » (en fait des élèves souffrant de « troubles sur le plan mental, physique ou émotionnel »). En outre, 42% des professeurs de collège[2] disent avoir à faire face à des classes dans lesquelles plus de 10% des élèves ont des problèmes de comportement et des difficultés de compréhension de la langue d’instruction, contre 31% en moyenne dans l’Union européenne. Ainsi, le fait pour les enseignants français d’avoir plus souvent à faire face à un public difficile ne semble pas entamer leur motivation et leur bien-être professionnels. « Ils apprécient notamment la qualité de leur établissement ou école, les relations interprofessionnelles avec leurs collègues et leur direction et les relations entre élèves et enseignants »[3].

Une forte insatisfaction des enseignants français concernant leur rémunération

Cependant la satisfaction générale à l’égard du métier se combine à de fortes insatisfactions concernant les conditions de son exercice. C’est notamment le cas concernant la rémunération. Seulement 27% des enseignants français de collège s’en déclarent satisfaits contre 37% dans la moyenne de l’UE, avec de gros écarts entre pays (72% de satisfaits en Autriche, 69% au Danemark, 54% en Espagne contre seulement 13% au Portugal par exemple). Sur les 22 pays étudiés, la France ne se situe qu’en 16e position sur cet indice de satisfaction de la rémunération.

Les enseignants français sont-ils effectivement sous-payés par rapport à leurs homologues européens ? Le site Eurydice de la Commission européenne qui fournit des informations sur les systèmes éducatifs européens permet d’apporter une réponse, au moins partielle, à la question. Il fournit en effet des données sur les salaires bruts statutaires des enseignants de l’enseignement secondaire en début de carrière. Il fournit également ces données en parité de pouvoir d’achat (c’est-à-dire en neutralisant l’effet des différences nationales de coût de la vie). En termes de salaire brut, les enseignants français débutants du secondaire se situent en 11e position sur 27 pays analysés, mais ils sont très loin des salaires des enseignants européens les mieux payés, les Luxembourgeois, les Allemands, les Danois, les Hollandais, les Autrichiens, les Belges, les Irlandais et les Suédois. Les enseignants débutants du secondaire de ces sept pays ont une rémunération brute de plus de 40 000 euros annuels, alors que les Français se contentent de 35 000 euros. Les Français sont même moins bien rémunérés que les Espagnols (38 000 euros), alors que le pays a un niveau de vie inférieur. Surtout, les voisins immédiats d’outre-Rhin sont incomparablement mieux rémunérés (64 000 euros). En parité de pouvoir d’achat la position des enseignants français est un peu meilleure (8e) mais toujours très éloignées des meilleures rémunérations européennes du Luxembourg, de l’Allemagne, du Danemark, de l’Espagne, de l’Autriche et des Pays-Bas.

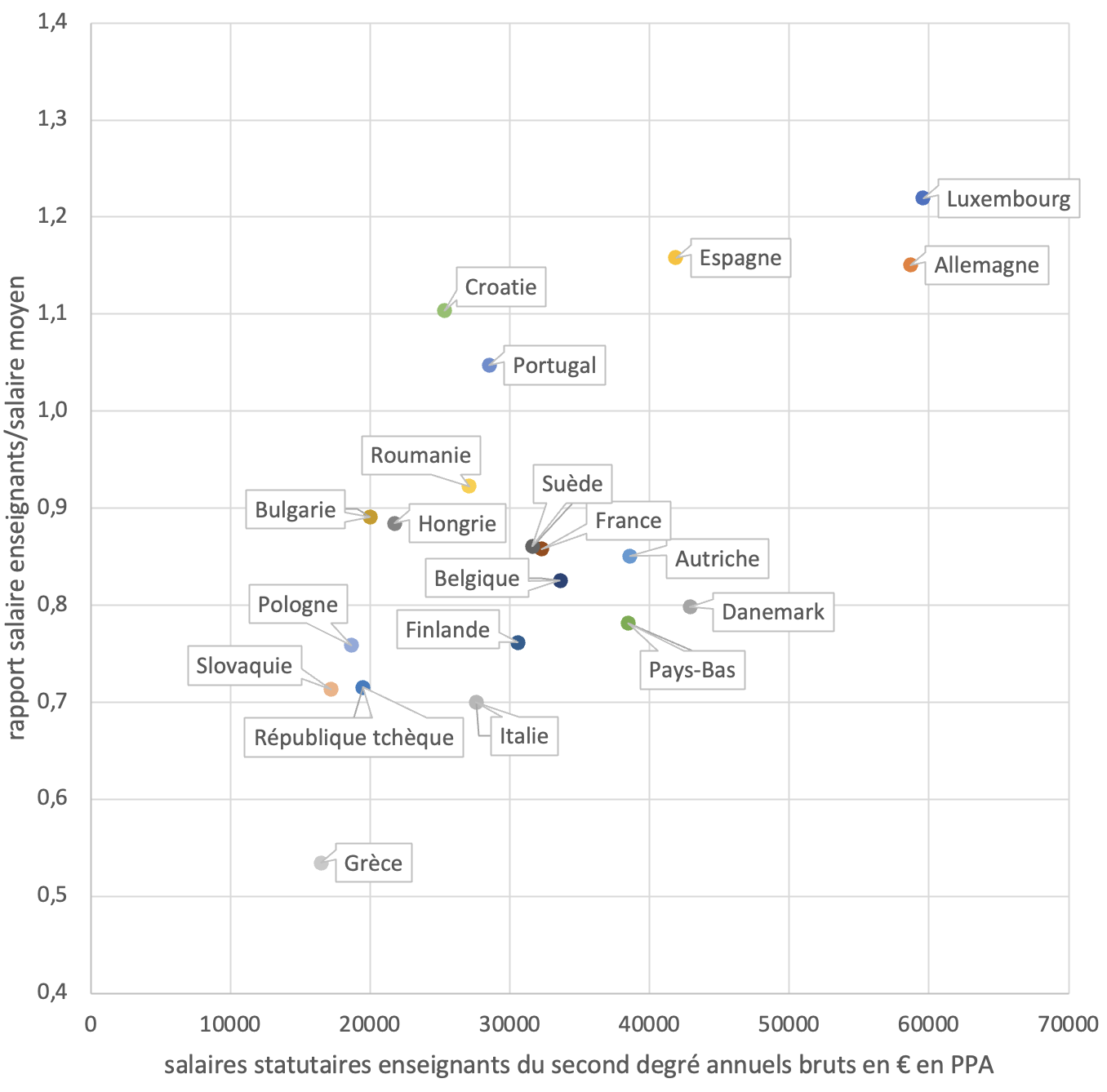

Il est intéressant également de se demander à quel degré le salaire de ces enseignants débutants du secondaire est éloigné du salaire moyen du secteur privé pour apprécier le niveau de priorité qu’un pays donné accorde à la rémunération de ses enseignants. La figure 1 fournit cette information en ordonnée (le rapport entre le salaire enseignant et le salaire moyen) en la combinant en abscisse avec le salaire brut annuel des enseignants du secondaire (en PPA).

Figure 1. Salaire des enseignants du secondaire débutants et rapport entre leur salaire et le salaire moyen du secteur privé en 2023/2024

Source : Eurydice et Eurostat pour le salaire moyen en 2022

Cinq pays privilégient relativement les enseignants du secondaire : le Luxembourg, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal et la Croatie, même si les deux derniers se distinguent également par un salaire enseignant relativement peu élevé du fait de leur niveau de vie d’ensemble plus faible. La France se situe au centre du graphique, en position moyenne donc, sur les deux critères analysés. Mais il est frappant de voir l’écart abyssal qui la sépare de l’Allemagne, et même de l’Espagne, une économie pourtant moins puissante.

Un sentiment de ne pas être soutenu par la société

Mais ces données montrent également que l’insatisfaction des enseignants français à l’égard de leur rémunération ne s’explique pas totalement par la faiblesse relative de cette dernière. En effet, les enseignants de pays au niveau absolu et relatif de rémunération assez proche du cas français montrent des niveaux de satisfaction bien plus élevés, comme l’Autriche, la Belgique, la Suède, la Finlande ou les Pays-Bas (tous 40% ou plus de satisfaits contre 27% pour la France). Le niveau d’insatisfaction des enseignants français quant à leur salaire les rapproche des pays au niveau de rémunération beaucoup plus bas que le niveau français.

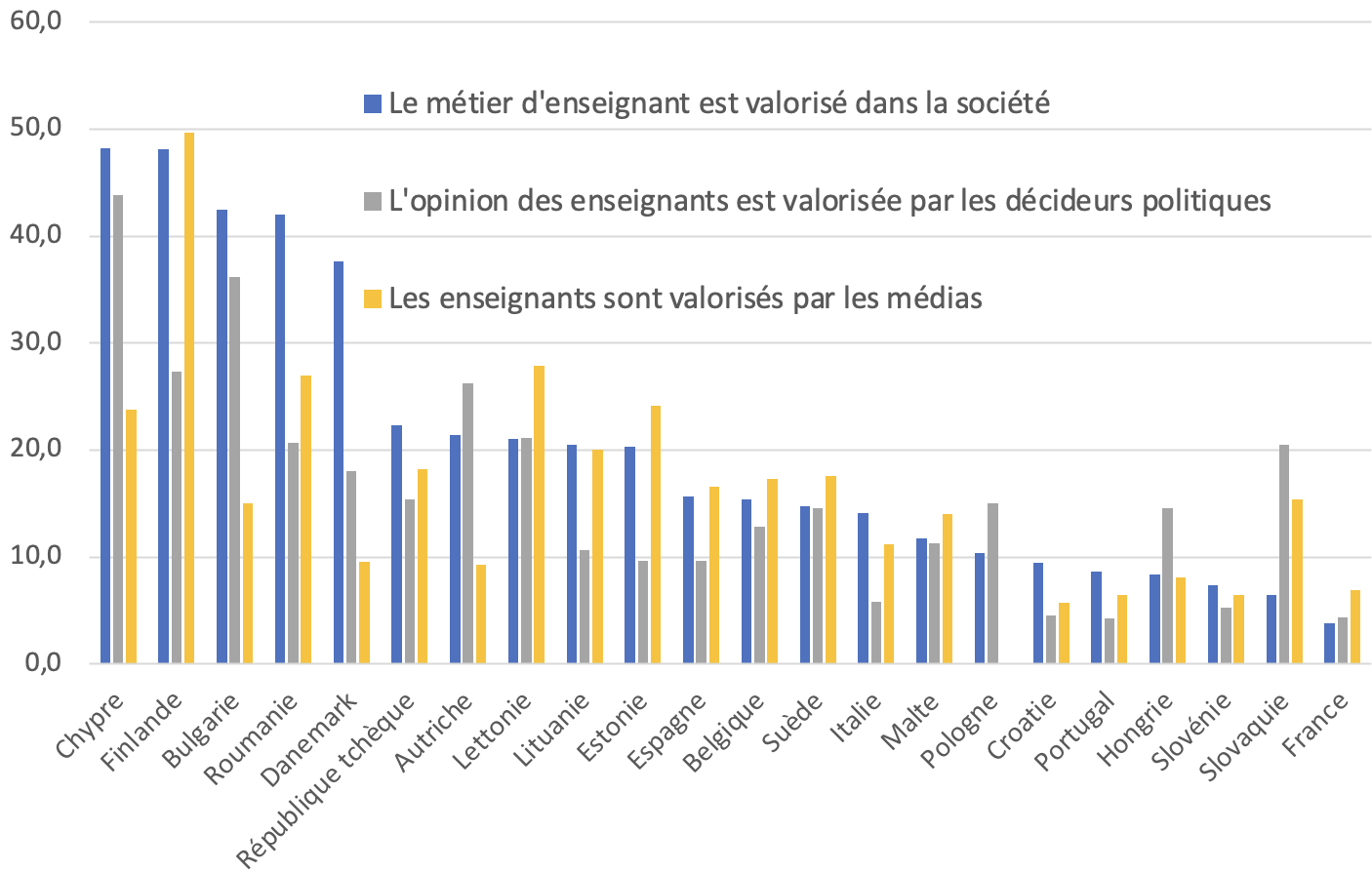

C’est qu’à l’insatisfaction concernant la rémunération il faut ajouter d’autres motifs de frustration beaucoup plus impressionnants et qui concernent tout particulièrement les enseignants français. Ils portent essentiellement sur le sentiment d’être reconnu par la société dans ses différentes composantes (figure 2). La France figure en toute queue de classement sur ces critères : seulement 4% des enseignants de collège français estiment être valorisés par la société dans son ensemble et par les décideurs politiques en particulier (7% par les médias) ! Le déficit de reconnaissance ressenti par les enseignants français est donc abyssal et il ne peut manquer d’avoir de graves conséquences.

Figure 2. L’opinion des enseignants de collège sur la reconnaissance de leur métier (%)

Source : OCDE, Talis 2024

On constate d’ailleurs que la satisfaction professionnelle des enseignants français a nettement décliné depuis les précédentes vagues de l’enquête Talis. Par exemple, en 2018, 76% des enseignants de collège déclaraient que « si c’était à refaire, ils choisiraient de nouveau le métier d’enseignant » ; ils ne sont plus que 66% à le dire en 2024 ; plus net encore, 26% se demandaient en 2018 (comme en 2013) « s’il n’aurait pas été préférable de choisir une autre profession » ; ils sont 41% à le dire en 2024. Le métier perd donc de son attrait pour ceux qui l’exercent, mais très probablement également pour ceux qui envisageaient de l’exercer. Le manque criant de reconnaissance à la fois financière et morale ressenti par les enseignants est certainement en grande partie à l’origine de cette perte d’attractivité. Il est donc urgent d’y remédier.

Pour y parvenir, la revalorisation financière est indispensable, elle ne sera néanmoins pas suffisante. L’enquête Talis montre qu’une source de stress importante des enseignants français est d’avoir à « suivre l’évolution des exigences de l’Éducation nationale ou des autorités académiques ». 62% en font état contre 45% pour la moyenne de l’Union européenne. Le centralisme bureaucratique de l’Education nationale est devenu contreproductif et démotivant. Il faut faire confiance aux acteurs locaux en leur laissant plus de libertés et de capacités d’initiatives. J’ai déjà fait état sur Telos d’autres travaux de l’OCDE qui montrent que les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui laissent cette marge d’autonomie aux établissements.

Mais il faudra également que les enseignants français modernisent leurs pratiques pédagogiques. L’enquête Talis montre par exemple qu’ils sont parmi les moins nombreux en Europe à avoir recours aux outils numériques dans leurs enseignement et qu’ils se sentent également les moins préparés à développer les compétences sociales et émotionnelles des élèves telles que la maîtrise de soi, la résistance au stress, la coopération, la sociabilité et la curiosité, pratiques éducatives qui suscitent ailleurs un intérêt croissant comme étant favorables à la réussite. Ils sont également moins portés à mettre en œuvre des pratiques collaboratives avec les autres enseignants au sein de leur établissement. On sent à travers ces résultats que les pratiques enseignantes françaises demeurent conformes à un modèle assez traditionnel dans lequel un enseignant isolé délivre à ses élèves des connaissances académiques.

Les acteurs du système éducatif français vivent une grave crise de confiance. Pour l’endiguer, il faudra certainement engager une revalorisation financière des enseignants car elle sera le signe tangible des efforts de la société en leur faveur. Ces efforts financiers seront aussi l’occasion d’engager une modernisation du système éducatif pour le rendre plus agile et plus performant, plus proche des meilleures pratiques qui sont développées ailleurs.

N’est-il pas paradoxal que la France consacre des milliards d’euros pour permettre un départ plus précoce à la retraite alors que ces sommes pourraient être consacrées à l’avenir du pays, à l’amélioration du système éducatif à laquelle la motivation des enseignants et le degré d’attractivité de leur métier contribuent énormément ? Dans la course à l’innovation la qualité de l’éducation est un facteur-clé comme le rappelle le récent prix Nobel français d’économie. Et la qualité de l’éducation passe pour une large part par des professeurs motivés et compétents qu’on a su attirer en leur proposant des conditions favorables et attractives d’exercice de leur métier. A l’évidence aujourd’hui en France, l’enquête Talis en fait foi, ces conditions ne sont pas vraiment réunies.

Did you enjoy this article? close

[1] Les résultats concernant la France sont publiés par l’OCDE. De son côté, le service statistique du Ministère de l’éducation français, la DEPP, a publié deux notes sur cette enquête : la Note d’information 25-54 d’octobre 2025 sur les conditions d’exercice et perceptions du métier d’enseignant à l’école élémentaire et au collège en France et la Note d’information 25-55 d’octobre 2025 sur les pratiques enseignantes.

[2] Je présenterai les résultats concernant les enseignants de collège qui permettent des comparaisons avec 22 pays de l’Union européenne, alors que seulement cinq pays de l’UE ont participé à l’enquête sur l’école élémentaire.

[3] Note 25-54 de la DEPP.