L’inexorable déclin du monde ouvrier et la tertiarisation de l’économie edit

Il y a quatre ans je présentais dans Telos des données sur l’évolution de la structure sociale en France. Les années ayant passé il est utile d’actualiser ces données provenant des enquêtes Emploi de l’INSEE réalisées annuellement. Les tendances que montrait l’article de 2021 se sont encore accentuées et révèlent le basculement de la société française vers la tertiarisation de l’économie et l’effacement qui semble inexorable du monde ouvrier.

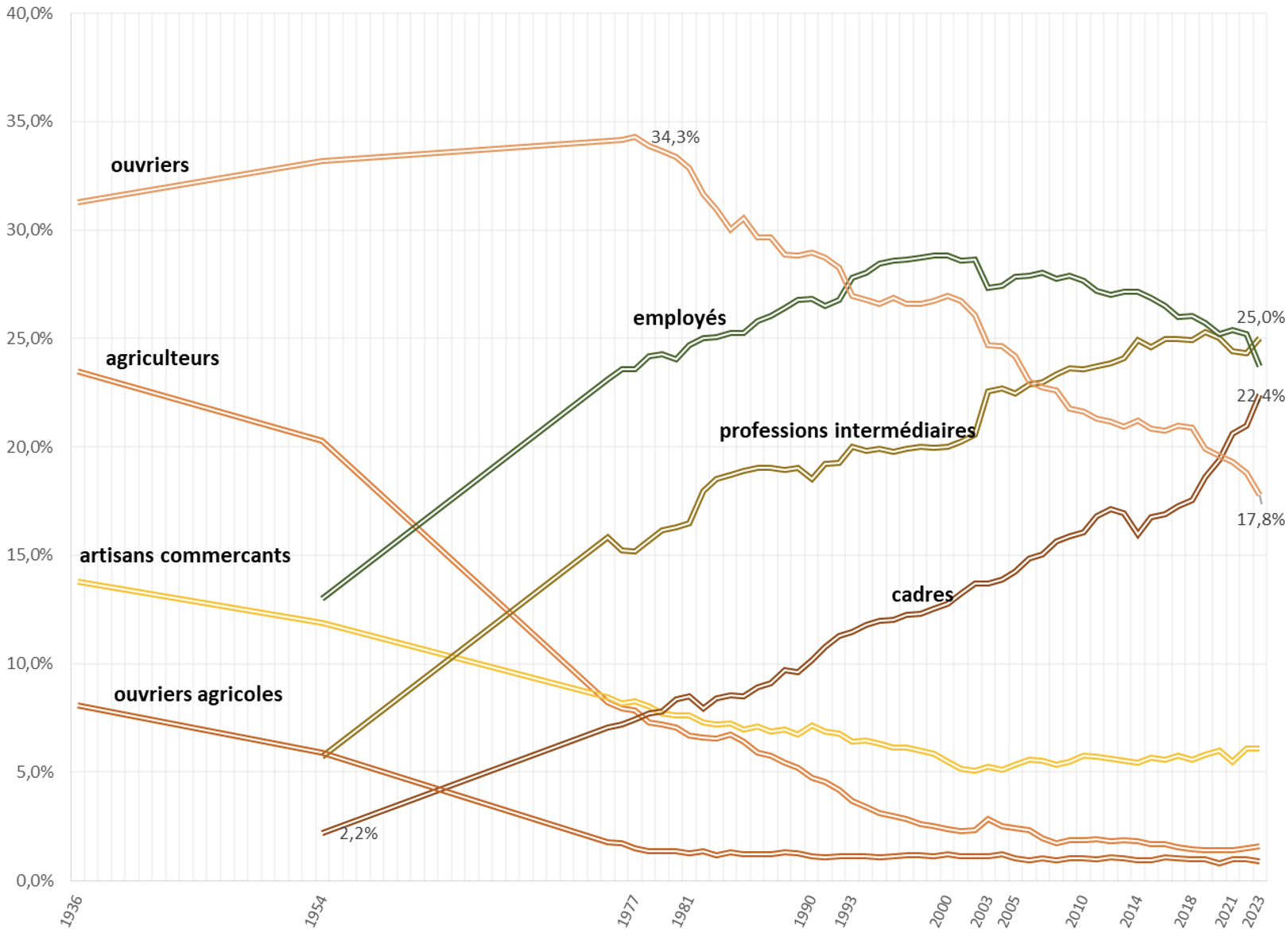

Le déclin des emplois d’ouvriers s’est en effet poursuivi au même rythme tandis que la progression de la part des cadres dans la population active s’est encore accélérée. En 1993, la proportion d’employés a rejoint celle d’ouvriers et en 2021, pour la première fois dans l’histoire de la structure sociale la part des cadres parmi les actifs a dépassé celle de ouvriers. De 1977, pic de la courbe « ouvriers », à 2023, cette part a été divisée par deux (1 850 000 emplois supprimés).

Figure 1. L’évolution de la structure sociale (champ : population active, source : INSEE, recensements et enquêtes Emploi) (%)

Lecture : de 1936 à 1975, la figure utilise la nomenclature CSP simplifiée d’Olivier Marchand et Claude Thélot, reprise en 1996 par Baudoin Seys[1]

Le monde ouvrier qui dominait la structure sociale jusqu’aux années 1980-1990 est en train de progressivement s’effacer. Si l’on ajoute les cadres, les salariés des professions intermédiaires et les employés – l’ensemble des « cols blancs » de différents niveaux professionnels – la part des emplois tertiaires atteint aujourd’hui 71% de la population active.

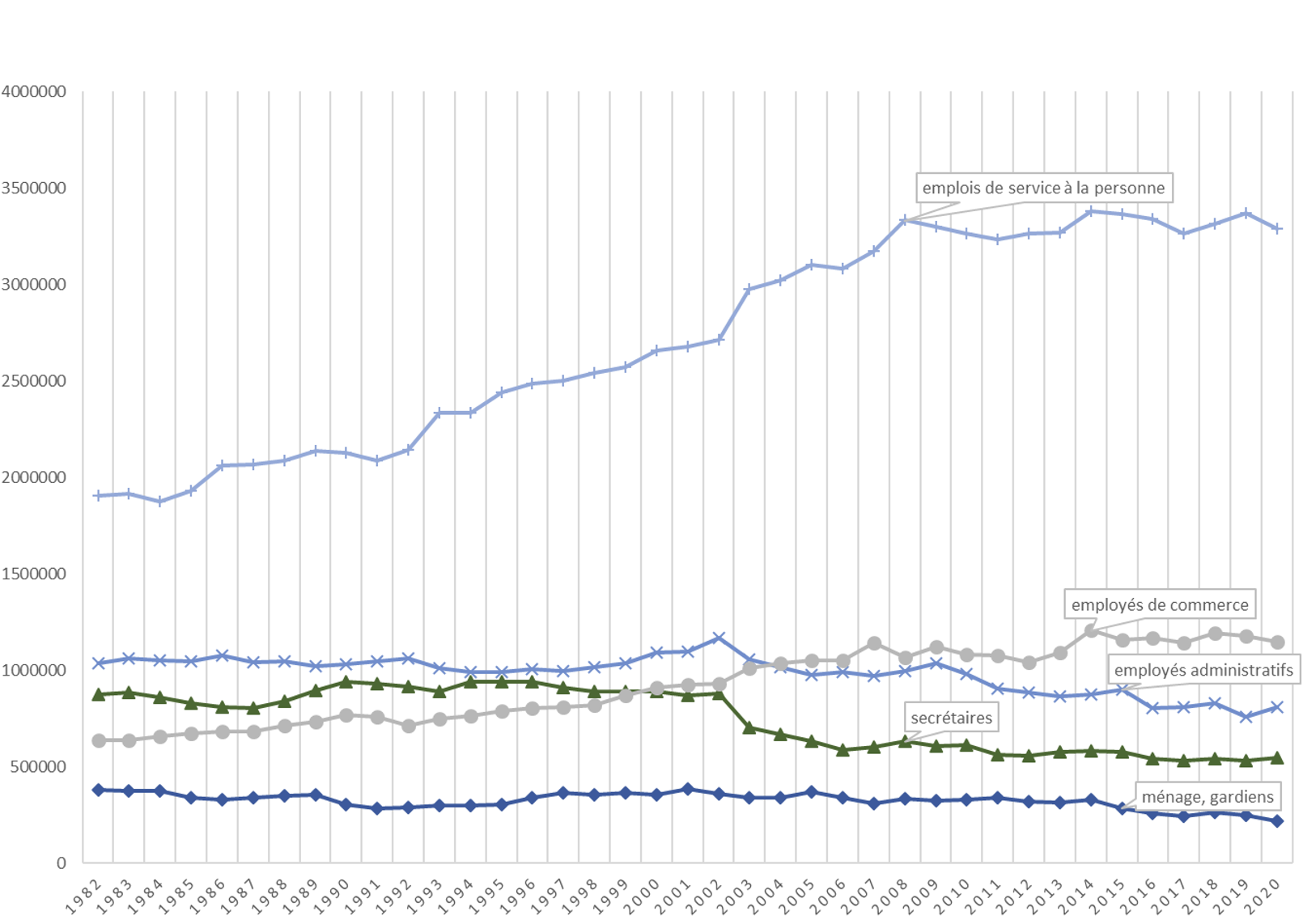

Figure 2. Evolution du nombre de personnes occupant différents types d’emplois d’employés de 1982 à 2020 (champ : population active, source : INSEE, enquêtes Emploi)

Tous les emplois tertiaires cependant ne se sont pas accrus. La figure 1 montre d’ailleurs que la part des postes d’employés commence à décroître au tournant des années 2000. La figure 2 montre que deux types d’emplois d’employés connaissent une croissance : les emplois de commerce (principalement vendeurs et vendeuses dans tous types de commerce) et dans une bien plus large mesure les emplois de service à la personne ; sous cet intitulé sont regroupés les emplois d’aides-soignants, les agents de service de la fonction publique, les assistants et assistantes maternels et les aides à domicile (pour les personnes âgées notamment). À l’inverse les emplois administratifs et de secrétariat (dans les entreprises privées, la banque, les assurances) déclinent, du fait de l’informatisation des tâches. Certains métiers comme celui de sténodactylo ont évidemment complétement disparu. Les métiers de la banque avec le développement rapide des banques en ligne risquent de connaître un déclin accéléré dans l’avenir.

Par contraste, la croissance des emplois de service à la personne est particulièrement impressionnante. Le vieillissement de la population l’explique en partie. Des dispositions fiscales avantageuses l’ont également favorisée. Toujours est-il que le paysage du salariat en est profondément bouleversé. Ce passage, dans l’univers des emplois occupés par les classes populaires, du monde ouvrier au monde des employés, est aussi le passage d’un monde essentiellement masculin à un monde très féminisé. C’est aussi le passage d’un monde ouvrier où la revendication sociale était portée par des organisations syndicales à un monde du tertiaire (à l’exception de la fonction publique), plus éparpillé, plus individualiste, moins organisé. Un nouveau prolétariat apparaît, par exemple, les femmes, il s’agit essentiellement d’elles, souvent d’origine immigrée, s’occupant des enfants ou des personnes âgées dépendantes. Des travailleurs isolés, non syndiqués, au faible pouvoir de négociation. Le déclin de la conflictualité sociale en France s’explique en bonne partie par ces évolutions de la structure sociale, le recul du monde ouvrier et la croissance de nouveaux univers professionnels de service très atomisés.

Cette croissance accélérée des emplois de service à la personne est aussi une illustration des difficultés auxquelles la France a à faire face pour financer son modèle social. En effet ces emplois, de plus en plus nombreux (+73% depuis 1982, soit 1 382 000 emplois supplémentaires), sont en grande partie financés sur fonds publics, soit qu’ils dépendent directement de la fonction publique, soit qu’ils soient subventionnés par l’Etat directement ou indirectement par le biais de dispositions fiscales. La crise des finances publiques est la crise du passage d’un mode de production à un autre (pour reprendre un vocable marxiste), sans que les institutions qui avaient été imaginées pour le précédent – celui du monde industriel – aient été adaptées en conséquence, alors qu’elles ne peuvent plus remplir correctement leur mission initiale. On peut se demander également, en voyant ces évolutions de la structure sociale qui semblent irrémédiables, s’il n’y a pas une forme d’hypocrisie à faire croire aux Français que l’on peut ressusciter le monde industriel d’autrefois.

Ces mutations ont évidemment aussi des conséquences sociales et politiques considérables. Le sentiment collectif des ouvriers d’appartenir à un univers social en train de disparaître (dont les exemples concrets se manifestent périodiquement) peut alimenter, même si les individus qui partagent ce sentiment diffus ne sont pas touchés personnellement et directement, l’amertume, la peur et la rancœur et inciter, au moins par le vote, à la radicalité politique. Elles peuvent le faire d’autant plus que les appels et les professions de foi récurrents à la « réindustrialisation » semblent n’avoir aucune portée sur le déclin de la population ouvrière. Les nouveaux employés eux-mêmes, du moins ceux qui n’appartiennent pas à la fonction publique, peu représentés par les organisations syndicales, aux conditions de travail éprouvantes et aux salaires très faibles, peuvent partager ce sentiment d’abandon. Ces deux types de population, chacune à leur manière, souffrent d’une insécurité économique à laquelle un projet politique républicain aux antipodes du populisme devrait répondre.

Did you enjoy this article? close

[1] Baudoin Seys, « L’évolution sociale de la population active », INSEE Première, n° 434, mars 1996.