Inhumation ou crémation? La nouvelle option humusation edit

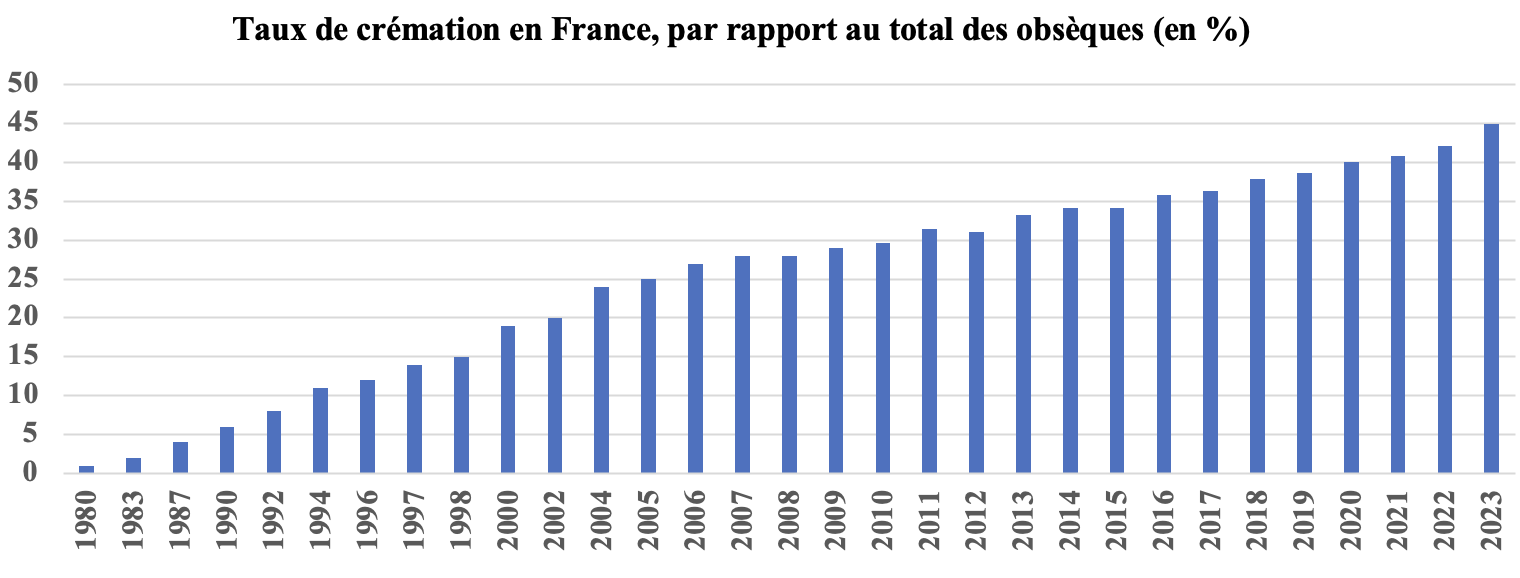

En France, la pratique pluriséculaire de l’enterrement des morts s’étiole. La progression de la crémation, alternative à l’inhumation, constitue une transformation sociale majeure. 1% des obsèques en 1980, presque la moitié aujourd’hui. Cette évolution puissante, en trame de laquelle se trouvent des questions éminentes, de métaphysique comme de santé publique, traduit des mutations conséquentes en ce qui concerne les représentations de la mort.

Se profile aujourd’hui une autre option, encore illégale et peu connue en France, l’humusation ou terramation, c’est-à-dire le compostage des corps. Si celle-ci ne saurait maintenant concerner que bien moins de 1% des obsèques (en toute légalité), elle pourrait en représenter bien plus demain. Cette pratique funéraire aménage une sorte de troisième voie, entre inhumation et crémation, une sorte d’enterrement par biodégradation. Selon ses promoteurs, elle s’avérerait plus respectueuse de la nature, moins énergivore et moins polluante. Dans une certaine mesure cette pratique funéraire pensée comme innovante et favorable à l’environnement reviendrait aux pratiques non pas antiques mais préhistoriques (avec l’abandon des corps). En tout cas, le sujet ouvre sur des considérations et controverses pratiques et éthiques appelées à prendre de l’ampleur et de la vigueur.

La croissance de la crémation

Autorisés en France depuis 1887, l’incinération du corps d'une personne décédée puis le recueil de ses cendres dans une urne (avant de les disperser, de les enterrer ou de les placer en columbarium) sont devenus des pratiques funéraires répandues, encouragées par la levée de l'interdit de l'Église en 1963. La crémation est devenue, juridiquement puis statistiquement, le deuxième mode de sépulture officielle[1]. Elle connaît une croissance régulière depuis la fin des années 1970. En 1975, 2 100 crémations ont été effectuées, soit 0,4% des obsèques de l’année. En 1979, ce sont 5 000 créations, représentant 1% des obsèques. Ensuite, si on peut s’autoriser l’expression, la crémation a connu une véritable flambée.

Source : Fédération française de crémation, Crédoc

La crémation a concerné, en 2007, 28% des obsèques, 36% en 2016, 45% en 2023. La courbe de progression, par rapport à l’inhumation, est éclatante : 1% de croissance en moyenne chaque année. De telles évolutions sociodémographiques, avec un profil aussi net, nourrissant des courbes à tendance presque parfaitement linéaire, sont rares.

Les Français anticipent et préparent de plus en plus leurs propres obsèques, qu’il s’agisse de crémation ou d’inhumation. En 2005, le tiers des personnes interrogées à ces sujets par le Crédoc indiquaient qu’elles laisseraient ou qu’elles avaient déjà laissé des instructions, dans un sens ou dans un autre[2]. En 2024, la moitié des répondants disaient avoir choisi des dispositions ou qu’ils le feraient.

Interrogés, en 2005, par le Crédoc au sujet de leurs futures funérailles, les individus de plus de 40 ans, signalaient, à 39%, préférer la crémation. L’inhumation se trouvait devant, mais avec un seuil point de différence, à 40% donc. Parmi les personnes interrogées alors, 21% déclaraient ne pas savoir encore. En 2024, la majorité des interrogés de cette classe d’âge indiquaient envisager d’abord la crémation (à 51%).

Les éléments motivant ce choix de la crémation relèvent, pour les personnes de plus de 40 ans enquêtées par le Crédoc, en premier lieu du souci de ne pas embarrasser la famille (24% des répondants en 2024). Viennent ensuite les raisons écologiques (18%), la volonté de ne pas être sous la terre (7%), la simplicité (6%), les raisons financières (5%), le désir de supprimer le corps le plus rapidement possible (5%).

Aux motivations économiques et aux motifs philosophiques (avec des conceptions singulières de ce qui est vivant et de ce qui ne l’est plus) exprimés par les partisans de la crémation, s’ajoutent des motifs hygiénistes (ne pas risquer de contaminer le vivant), des motifs liés à la disponibilité de l’espace (ne pas prendre trop de place aux vivants), des motifs altruistes (ne pas déranger les vivants).

Une autre option en devenir: l’humusation

La science-fiction a, en matière de démographie et de décès, de l’imagination. Des romanciers, à la suite de l’ironie d’un Jonathan Swift qui proposait, dans sa Modeste proposition au sujet des enfants pauvres (1729), de réintégrer les mineurs indigents dans les circuits économiques, en les destinant à l’alimentation des adultes, ont imaginé faire de l’engrais à partir de cadavres, avec des systèmes industriels de recyclage afin de minimiser les nuisances environnementales[3]. Le corps mort devient un déchet et une ressource, pour fertiliser ou pour nourrir. Le film Soleil vert, sorti en 1973, a, en l’espèce, marqué les esprits. Dans cette dystopie, se déroulant de façon imaginaire en 2022, l’humanité a épuisé les ressources naturelles. Pour se nourrir elle doit consommer, sans que la population soit au courant, ses décédés.

Plus que comme aliment c’est en tant qu’engrais que le corps défunt, retraité, passe, petit à petit, de la science-fiction à la réalité. Aux États-Unis, quelques États (Washington, Colorado, Oregon, Vermont, Californie) autorisent déjà le compostage humain, comme alternative à l'inhumation et l'incinération. Le premier centre de transformation des corps en compost a ouvert à Seattle au début des années 2020. Pour certains, la « terramation » ou « humusation » se substitue très valablement, en termes écologiques et éthiques, à la crémation et à l’enterrement. La terramation, dont l’humusation ne serait qu’une formule, consiste d’ailleurs, fondamentalement, en un retour à la terre. L’opération se définit comme la transmutation, bien concrète, de la dépouille mortelle en humus sain et profitable. Elle manifeste une forme de désir, en redevenant humus, de rendre son corps à la nature[4].

En France, les méthodes alternatives aux deux techniques funéraires légales (crémation et inhumation donc) sont encore peu connues des habitants[5]. Selon le Crédoc, en 2024, 3% des Français disent connaître – sans forcément y adhérer - la cryogénisation, 3% l’humusation, 1% l’embaumement, 1% la sépulture en mer. 2% indiquent aussi la possibilité du don du corps à la science. Celle-ci, absolument licite, consiste, avec un consentement exprimé de son vivant par écrit, à donner son corps au moment du décès à des fins d'enseignement et de recherche. Relevons que la connaissance très limitée de la cryogénisation est assez étonnante dans la mesure où articles et reportages se multiplient au sujet de cette possible pratique promettant, pour des sommes élevées, une sorte de réincarnation après congélation des corps[6].

On peut ajouter à la liste des possibilités techniques l’aquamation, qui consiste à dissoudre le corps dans une solution alcaline chauffée et la promession, qui consiste en une congélation puis en une fragmentation du corps par vibrations. Ces pratiques, illégales aujourd’hui en France, sont pratiquées, pour la première, dans certains États américains, et, pour la seconde, en Suède et en Corée du Sud

Un sondage OpinionWay, mené en août 2022 pour le site Humosapiens (qui promeut l’humusation), rapportait des niveaux d’information plus élevés. Si 95% des Français déclarent connaître la crémation et l’inhumation, 12% répondent connaître la terramation et être capables d’en parler tandis que 19% disent en avoir entendu parler mais ne connaissent que de nom, soit un total de 31%. Environ 18% des répondants disent avoir au moins entendu parler de la « promession » et 17% de l’aquamation. À la question « s’il était possible en France de faire le choix funéraire de la terramation », 49% déclarent qu’ils pourraient y avoir recours.

Ne chicanons pas sur les chiffres. Le constat est simple : encore méconnue par une majorité de Français, cette option ultime de la terramation connaît un intérêt qui se renforce[7].

Informés des diverses possibilités techniques autres que les deux plus connues, un Français sur cinq, nous dit le Crédoc en 2024, pourrait être tenté par l’humusation. Celle-ci est précisément décrite par le Crédoc aux répondants afin qu’ils puissent statuer : terramation ou humusation, tout ceci consiste à transformer le corps en humus, par décomposition lente en le déposant hors terre dans un compost contenant des micro-organismes accélérateurs de décomposition. A mi-étape, les os sont extraits et réduits en poudre avant d’être réintégrés au compost. Le processus de décomposition du corps dure quelques mois, au terme desquels il est possible de récupérer ce que sera devenu le corps, transformé en compost fertile.

Les sujets et innovations écologiques prenant de plus en plus d’importance et de vigueur dans le débat public, on peut raisonnablement penser que la pratique de l’humusation, sans nécessairement concerner beaucoup de monde, tout du moins au départ, traversera l’Atlantique et déclenchera des controverses feutrées plutôt que frontales. Alors que l’humusation est, à l’heure actuelle, interdite en France, une première proposition de loi visant à l’expérimenter, lorsque le défunt en a exprimé la volonté, a été déposée début 2023[8]. Des groupes de travail débattent. Discussions et disputes autour de cette alternative aux cimetières et aux crématoriums, décriée comme assimilation des corps humains aux déchets humains et valorisée comme reconnexion ultime avec l’environnement, vont probablement prendre de l’ampleur.

Bien des croyances et préférences intimes fondent les choix ultimes. Elles ont beaucoup évolué, d’abord en lien avec la religion. La crémation s’est ainsi, rapidement, acclimatée. Les nouvelles préoccupations et priorités écologiques favoriseront vraisemblablement, à l’avenir, le recours à la terramation. Dans une étude fouillée, un juriste et un entomologiste le soulignent : « La terramation est aujourd’hui ce que la crémation fut à l’inhumation : une solution alternative porteuse de valeurs nouvelles »[9]. La reconnaissance du compostage funéraire, qui alimente des réserves éthiques et des critiques religieuses, n’appellerait pas forcément de révolution législative. Quelques changements mineurs dans les textes, notamment pour ce qui relève du respect des volontés des défunts, et quelques révisions de l’encadrement de la dignité de la dépouille humaine et des cendres, permettraient une légalisation, qu’on la juge nécessaire socialement et salutaire écologiquement, terrible éthiquement et catastrophique métaphysiquement, ou bien simplement saugrenue. Une chose est certaine, le sujet de la terramation est loin d’être enterré. Au contraire !

Did you enjoy this article? close

[1]. Pour de premières observations, voir Julien Damon, « Inhumation ou crémation ? Question intime et question sociale », Telos, 11 février 2020. Sur tous ces thèmes funéraires, voir aussi le dossier « La mort, une politique publique à réinventer ? », Horizons publics, n° 43, janvier-février 2025.

[2]. Réalisée depuis 2005, l’enquête du Crédoc « Les Français et les obsèques » interroge les plus de 40 ans en France métropolitaine sur le thème des funérailles : à la fois sur l’organisation de celles d’un proche, sur l’anticipation de leurs propres funérailles et sur la manière de se recueillir après le décès d’un proche. Le Crédoc traite de ces questions depuis assez longtemps, voir Jean-Pierre Loisel, « La montée de la crémation : une nouvelle représentation de la mort », Consommation et modes de vie, n° 162, mars 2003 ; Aurée Salmon Legagneur, « En 2019, les jeunes adultes sont plus nombreux que leurs aînés à préférer l’inhumation », Consommation et modes de vie, n° 307, octobre 2019.

[3]. À ces sujets, voir l’ouvrage, mêlant très adroitement science et fiction, données démographiques et romans d’anticipation, de Jacques Véron et Jean-Marc Rohrbasser, La démographie de l’extrême. Quand la fiction anticipe l’avenir des sociétés, Paris, La Découverte, 2024.

[4]. À ce sujet, voir les observations critiques de Anne-Sophie Moreau, Fermentations. Kéfir, compost et bactéries : pourquoi le moisi nous fascine, Paris, Seuil, 2025.

[5]. Voir l’édition 2024 de l’enquête sur « Les Français et les obsèques », 6e édition du baromètre Crédoc pour la Chambre Syndicale Nationale de l’Art Funéraire (CSNAF).

[6]. Voir le dossier, au titre, bien trouvé « Le business glaçant de la cryogénisation », Le Parisien, 29 décembre 2024

[7]. L’importance grandissante de tous les sujets relatifs à l’humus, dont la perspective de l’humusation est un signe, se repère avec le succès du roman de Gaspard Koenig, d’ailleurs lui-même favorable à cette option, Humus, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2023. Voir également ses chroniques « Je veux faire don de mon corps à l’écologie », Les Échos, 15 janvier 2020 ; « Serez-vous un mort techno ou un mort écolo ? », Les Échos, 14 janvier 2025.

[8]. La proposition de loi d’expérimentation visant à développer l'humusation, n° 794, a été déposée le mardi 31 janvier 2023 par la vice-présidente MoDem de l'Assemblée nationale, Élodie Jacquier-Laforge.

[9]. Jordy Bony, Damien Charabize, « Composter les défunts : que dit le doit au sujet de la terramation ? », La Semaine Juridique, 6 janvier 2025.