Que reste-t-il de Mai 68? Le pire? edit

À quelques mois du cinquantième anniversaire de Mai 68, quel bilan tirer de l’influence de ce mouvement social ? Les diagnostics sont évidemment très contrastés, notamment en fonction des orientations idéologiques et politiques de ceux qui les formulent, mais en moyenne le plateau de la balance semble plutôt pencher, ces dernières années, vers un solde négatif. Un thème récurrent est que la permissivité issue du mouvement de mai a affaibli les cadres sociaux, a miné l’autorité et a généré de graves perturbations dans la vie sociale et dans les relations éducatives, à l’école comme dans les familles. Si le bilan n’est pas bon, c’est peut-être pourtant pour d’autres raisons.

Les deux faces de Mai 68

Mais avant de porter un jugement, ne faut-il pas se rappeler d’abord ce qu’était fondamentalement Mai 1968 : un mouvement générationnel et libertaire qui voulait faire sauter les verrous d’une société corsetée, autoritaire, traditionnelle, gérontocratique. Ceux qui ont connu cette période gardent d’abord le souvenir de ce formidable appel d’air, de cette sensation nouvelle de liberté, et d’abord de liberté de parole. Les forums continus de prise de parole de l’Odéon et de la Sorbonne sont restés fameux, mais cette envie de parler se manifestait aussi simplement dans les rues où il arrivait que des personnes anonymes et inconnues les unes aux autres discutent avec passion. Ce qui se disait n’avait en fait aucune importance – et Dieu sait qu’il se disait énormément de sottises – ce qui comptait c’était de pouvoir le dire. Cette extraordinaire effervescence sociale était quelque chose de radicalement nouveau dans une société qui par bien des aspects sortait à peine du 19ème siècle où les rangs, les statuts, le principe de séniorité ordonnaient les rapports sociaux.

Mai 68 a eu aussi, néanmoins, une face plus sombre qui a vite succédé ou s’est mêlée à cette effervescence libertaire et a fini d’ailleurs par la réduire à presque rien. Un incroyable sectarisme est en effet assez rapidement apparu à mesure que les groupes gauchistes prenaient en main le mouvement. Jeune étudiant dans une université pourtant pas réputée pour son extrémisme, la toute nouvelle université Dauphine qui venait d’être créée par Edgar Faure, je garde le souvenir très clair de cette ambiance de contrôle idéologique qui s’était emparée de l’université. Fini de rire !

Un épisode fameux illustre bien le terrorisme intellectuel qui avait gagné une partie de la jeunesse radicalisée à cette époque. Le pauvre Jean Vilar, promoteur intègre d’une véritable culture populaire, fondateur du Festival d’Avignon en fut victime, pris à partie durant le festival de l’été 1968 par des « enragés de l’Odéon » et les ultra-radicaux du Living Theatre du Julian Beck. Et on finit par scander dans les rues d’Avignon « Vilar, Béjart, Salazar ». Le nom de l’homme de théâtre associé à celui du dictateur portugais ! Il ne s’en est jamais remis.

Libéralisme des mœurs: des effets contrastés

Alors au bout du compte que reste-t-il de tout cela ?

À la suite des années 1960-1970 le libéralisme des mœurs a creusé son sillon, mais pas toujours aussi profond qu’on le dit. Bien sûr l’idée s’est imposée dans presque toutes les classes d’âge que chacun doit être libre de conduire sa vie privée comme il l’entend et que personne n’a le droit de le juger ou de le stigmatiser pour cela. C’est évidemment un grand progrès.

Ce n’est pas pour autant cependant que toutes normes se seraient évanouies. Après le pic libertaire des années 1960 on est plutôt revenu à l’étiage, et certains comportements réputés « traditionnels » connaissent un retour en grâce. C’est le cas par exemple de la valeur de fidélité dans le couple. D’ailleurs les travaux de l’INED montrent que les jeunes générations ont connu, en moyenne, moins de partenaires sexuels que leurs devancières ayant vécu une jeunesse débridée dans les années 1960-1970.

Dans le domaine de l’éducation des enfants au sein des familles, de nombreux psychiatres ont dénoncé les dégâts causés par une culture de la permissivité qui s’est imposée dans la foulée des années 1960. Philippe Jeammet, un des grands spécialistes de l’adolescence, raconte souvent l’anecdote suivante qui est un cas-limite : l’histoire d’une mère qui s’interdisait toute intervention à l’égard de sa fille anorexique pour préserver « sa liberté », mais au risque de la laisser mourir. Mais depuis des années, l’ambiance n’a-t-elle pas bien changé ? Si on lit les journaux féminins, on trouve aujourd’hui plus d’appels à l’exercice de l’autorité parentale, aux bienfaits de la fixation de « limites » dans l’éducation des enfants pour la construction de leur personnalité, que d’odes à une pédagogie libérale.

De son côté, l’école n’a été qu’effleurée par Mai 68, son logiciel culturel n’en a pas été profondément transformé (il n’en va certainement pas de même à l’université), ce qui fait que Pierre Merle, un des bons spécialistes du système éducatif, a pu encore écrire en 2005 un livre intitulé L’Élève humilié, décrivant un système pédagogique qui repose encore bien souvent sur la stigmatisation publique des « mauvais élèves » et la « honte scolaire ».

Tout compte fait, le libéralisme culturel n’a donc sans doute pas fait autant de ravages qu’on veut bien le dire ou, s’il en a fait, le balancier est assez nettement reparti dans un sens opposé. Ce n’est pas forcément un mal. Mais il y a bien plus inquiétant aujourd’hui. Ne voit-on pas poindre un nouveau rigorisme moral ? Quelques événements récents en livrent une claire illustration. Un rapport transpartisan de l’Assemblée nationale vient ainsi de proposer de mettre en place une « pénalisation de l’outrage sexiste et sexuel » dans l’espace public pour ceux qui seraient « pris en flagrance par les représentants des forces de l’ordre », au fond une sorte de police des mœurs. Le flou de la définition de cet « outrage » fait froid dans le dos : le «fait d'imposer, dans l'espace public, à raison du sexe, de l'identité ou de l'orientation sexuelle réelle ou supposée de la personne ou d'un groupe de personnes, tout propos ou comportement ou pression à caractère sexiste ou sexuel qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit qui crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Pourra-t-on un jour être verbalisé pour un regard jugé trop insistant ? Ce n’est bien sûr qu’un exemple et ce rapport n’aura peut-être pas de suite. Mais il est frappant de voir qu’à sa parution aucune voix ne s’est élevée pour s’interroger sur l’opportunité d’une telle mesure. Les seules critiques ont mis en cause la faisabilité du dispositif répressif.

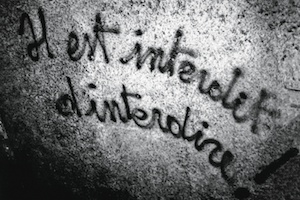

En matière de normes régissant la vie sociale, contrairement à ce qu’on entend souvent, le laxisme ne s’est pas du tout imposé. Les fraudes et les déviances sont de plus en plus largement condamnées par l’opinion, l’appel à l’autorité se fait de plus en plus pressant. Il est même fascinant de voir à quel point l’adhésion aux valeurs d’ordre et d’autorité s’est accrue. L’attrait pour les solutions politiques autoritaires se renforce. On est très très loin du « il est interdit d’interdire » !

Le sectarisme a de beaux restes

Et la face sombre de Mai 68, ce sectarisme, cet appétit pour la dénonciation et la mise à l’index, a-t-il lui au moins disparu ? Loin s’en faut, il est toujours bien vivace. Il fait peut-être partie de la tradition politique française, il a bien sûr existé bien avant 68, mais il n’a pas disparu avec lui. Il semble même s’être institutionnalisé avec des partis anti-système qui font leur fonds de commerce de la dénonciation des élites.

Mais il est aussi bien présent dans l’intelligentsia qui se distingue périodiquement par des oukases et des interdits visant des personnalités ou des intellectuels supposés déviants. Les exemples sont foison. On peut en citer deux parmi d’autres pour illustrer le propos. En 2014, un groupe de jeunes intellectuels et historiens a appelé à boycotter le colloque des rendez-vous de l’histoire à Blois sous prétexte que la présence de Marcel Gauchet était contradictoire avec le thème du colloque, « les rebelles ». « Contre quoi Gauchet s’est-il rebellé dans sa vie » écrivent deux des pétitionnaires, « si ce n’est contre les grèves de 1995, contre les mouvements sociaux, contre le PACS, contre le mariage pour tous, contre l’homoparenté, contre les mouvements féministes, contre Bourdieu, Foucault et la «pensée 68», contre les revendications démocratiques ? Il a publié dans Le Débat tout ce que le France compte d’idéologues réactionnaires. » Voilà, ni plus ni moins, un plaidoyer pour une police de la pensée.

Plus récemment, des groupes féministes et un syndicat étudiant ont exigé qu’Hervé Le Bras, accusé il y a quinze ans d’avoir harcelé une étudiante, plainte qui a abouti à un non-lieu après une longue enquête et à des excuses des journaux qui l’avaient vilipendé, soit exclu d’un colloque organisé à l’EHESS sur le harcèlement sexuel. Devant le refus des organisateurs, les activistes ont demandé l’annulation du colloque, puis ont violemment perturbé son déroulement.

Ces formes d’intolérance dans la vie intellectuelle semblent plutôt connaître une recrudescence avec l’émergence de mouvements identitaires (liés au genre, à l’identité sexuelle, à l’origine ethnique etc.) qui, paradoxalement, sont eux-mêmes, dans une certaine mesure, des enfants de mai 68.

Alors que reste-t-il de Mai 68 ? Un libéralisme culturel qui s’étiole ? Une intolérance qui grandit ? Le pire ?

Did you enjoy this article? close