Le paradoxe de l’insécurité edit

Les faits délictueux recensés par les services de police et de gendarmerie montrent une hausse des violences physiques et une baisse de la délinquance d’appropriation. De leur côté, les enquêtes de victimation font état d’une grande stabilité du nombre de victimes d’atteintes à la personne et du nombre de personnes se disant personnellement touchées par l’insécurité. La part de la population se déclarant victime de violences physiques est très faible (1,2%). Pourtant les Français pensent très majoritairement que le pays dans son ensemble est en proie une insécurité massive et grandissante. Comment expliquer ce paradoxe ?

L’idée que les actes délictueux et la violence ont fortement augmenté dans la société française semble s’être imposée dans l’opinion. Des essayistes et des commentateurs la reprennent souvent à leur compte. Dans la présentation de son dernier livre[1], l’avocat Thibault de Montbrial écrit : « la France s'enfonce un peu plus chaque jour dans une spirale de désordre et de violences inédites qui menace les fondements mêmes de la République. Homicides et tentatives en hausse de 71 % en huit ans, une agression toutes les trois minutes, 40 attaques au couteau chaque jour... ces chiffres, qui claquent comme des gifles, disent la brutalité du réel. La digue craque et l'État, exsangue, ne parvient plus à remplir sa mission première : protéger. » De leur côté, les sondeurs constatent que « la sécurité des personnes et des biens constitue le premier déterminant du vote »[2].

Dans un article de 2021, présentant l’évolution des statistiques de la délinquance de 2008 et 2019 consultables sur le site du ministère de l’Intérieur, je relativisais cette montée de la délinquance. Les choses ont-elles évolué depuis ? Réouvrons le dossier en actualisant les données et en nous appuyant sur deux sources : les faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie[3] et les enquêtes dites de victimation qui interrogent de larges échantillons représentatifs de la population sur les atteintes aux biens et aux personnes qu’elle déclare avoir subies et sur son sentiment d’insécurité[4].

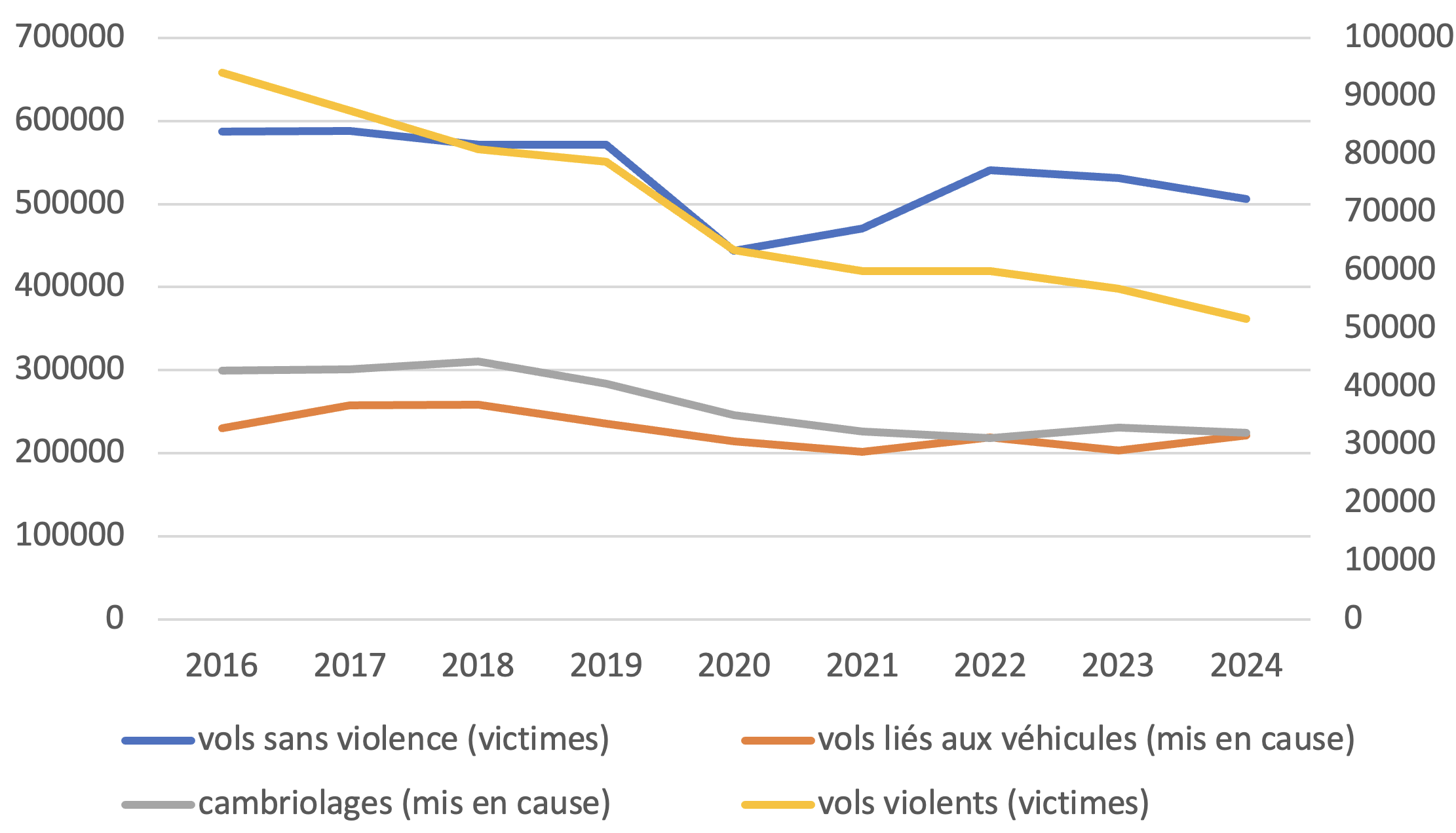

Figure 1. Évolution du nombre de vols depuis 2016 recensés par les forces de sécurité (Source : SSMSI)

Lecture : la courbe sur les vols sans violence (beaucoup plus nombreux) se rapporte à l’échelle de gauche, les autres courbes à l’échelle de droite.

Les données précédentes montraient un recul de la délinquance d’appropriation et une augmentation de certains faits de violence recensés par les forces de sécurité. Le recul de la délinquance d’appropriation est confirmé par les données plus récentes comme le montre la figure 1. Les vols violents notamment ont connu une décrue importante depuis 2016 (-45%).

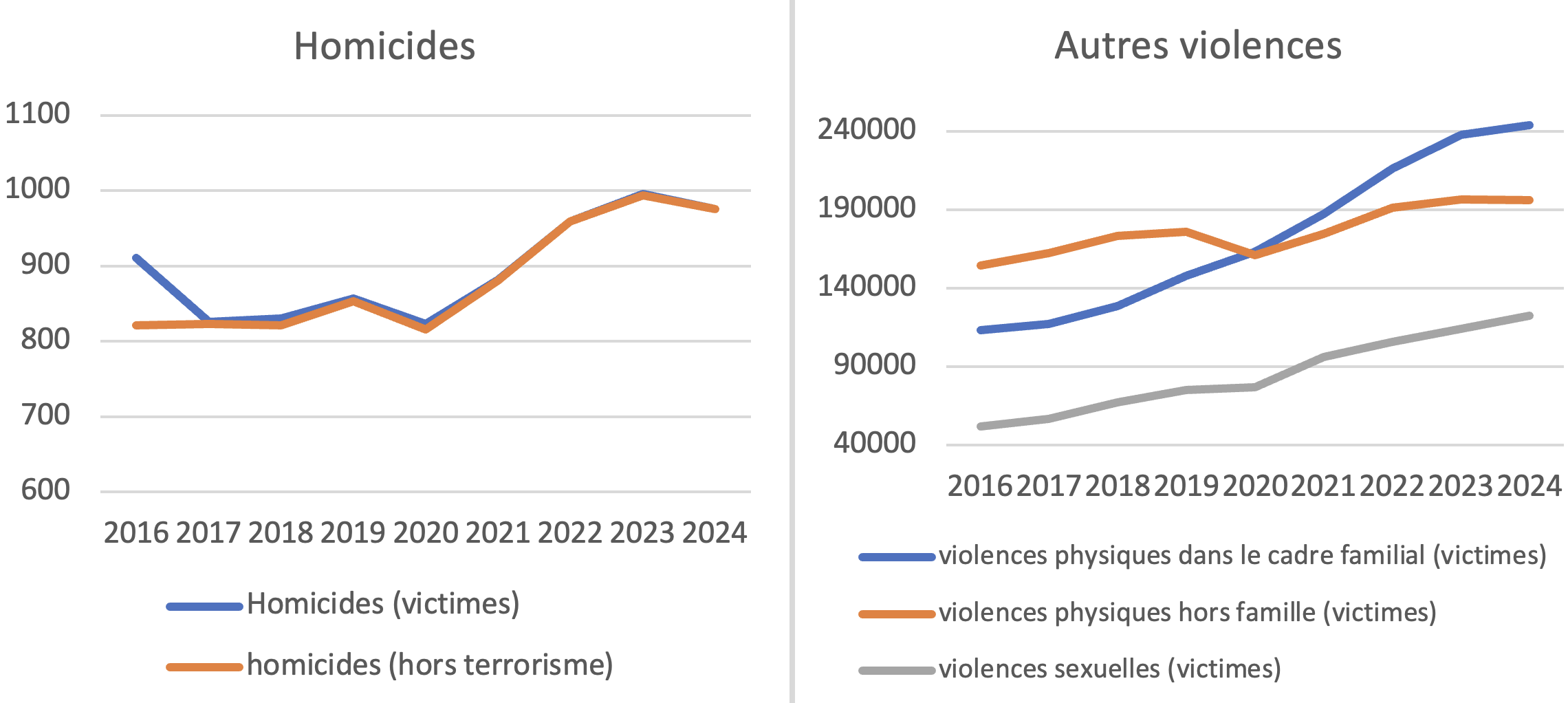

La figure 2 confirme également la poursuite de la croissance des faits de violence, y compris les plus graves comme les homicides (976 homicides tous types confondus en 2024 contre 911 en 2016 et 821 à la même date en excluant les attentats terroristes). L’augmentation des autres violences physiques[5] est forte : entre 2016 et 2024 le nombre de victimes de violences physiques (hors violences sexuelles) recensées par les services de police et de gendarmerie a crû de 62%. Mais un des faits marquants les concernant est l’importance grandissante que prend le cadre familial dans la perpétration de ces violences : jusqu’en 2021, les violences intrafamiliales étaient moins nombreuses que celles qui se déroulaient hors du cadre familial. Mais après 2020 la croissance des violences intrafamiliales s’est accélérée (le confinement y a-t-il contribué ?). Ainsi, de janvier 2016 à janvier 2025 les violences intrafamiliales se sont accrues de 114% tandis que les violences hors famille n’ont augmenté que de 27%. Les violences subies répertoriées par les forces de l’ordre ont de plus en plus pour cadre la sphère privée ce qui n’est pas tellement en phase avec la représentation commune de la violence dans laquelle l’espace public et ses dangers occupe la première place (même s’il faut garder à l’esprit bien sûr que ces violences dans l’espace public se sont également accrues). On verra néanmoins que les enquêtes de victimation donnent une image assez différente de ces violences physiques subies.

Figure 2. Évolution des faits de violence depuis 2016 (nombre de victimes) (Source : SSMSI)

Que disent les victimes ?

Les enquêtes de victimation[6] confirment tout d’abord la stabilité ou la baisse, selon les types d’infraction, de la délinquance d’appropriation : stabilité pour les vols dans les résidences principales malgré une remontée depuis 2020 (figure I-1 du document recensé à la note 4), baisse très sensible des vols de voiture (1 600 000 victimes en 2006, entre 400 000 et 500 000 à partir de 2020, figure I-4), baisse assez nette depuis 2013 des vols ou tentatives de vols avec violence physique ou menace (figure II-1) .

Concernant les violences physiques hors ménage, les enquêtes Cadre de vie et sécurité montrent une stabilité du nombre de victimes sur le moyen terme (celles-ci oscillent toujours entre 700 000 et 800 000 entre 2006 et 2018 (données non disponibles pour 2019). L’année 2020 se singularise par une forte chute (440 000) due au confinement. Les années suivantes ont néanmoins connu un rebond (+16% de 2021 à 2022 et +7% de 2022 à 2023) sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit d’une tendance appelée à se poursuivre ou d’un à-coup conjoncturel.

Il n’y a pas de tendance nette pour les violences physiques ou sexuelles au sein du ménage déclarées par les personnes interrogées : celles-ci oscillent assez fortement d’une année sur l’autre (entre 350 000 et 450 000) sans qu’on enregistre une évolution à la hausse ou à la baisse continue de 2008 à 2018. En moyenne, c’est donc plutôt là aussi la stabilité qui prédomine.

La non concordance des données police et gendarmerie d’une part et des données des enquêtes de victimation s’explique par le fait que seule une minorité des atteintes aux personnes donne lieu à une déclaration au commissariat ou en gendarmerie (en 2024, 26% pour les violences physiques, sous forme de plainte pour 21%, ou d’une main courante pour 5%). D’une année sur l’autre le taux de signalement peut varier indépendamment du nombre de violences effectivement subies. L’augmentation des violences physiques (hors homicides) enregistrées par les services de sécurité (figure 2) peut donc résulter aussi bien d’une croissance effective de ces violences que d’un accroissement du nombre de victimes décidées à les signaler à la police, du fait notamment d’une intolérance accrue à la violence.

Les personnes étaient également interrogées sur les injures et les menaces dont elles avaient pu être victimes, des faits qui s’apparentent plus à ce qu’on appelle les incivilités : en ce domaine également le nombre de victimes déclarées reste stable.

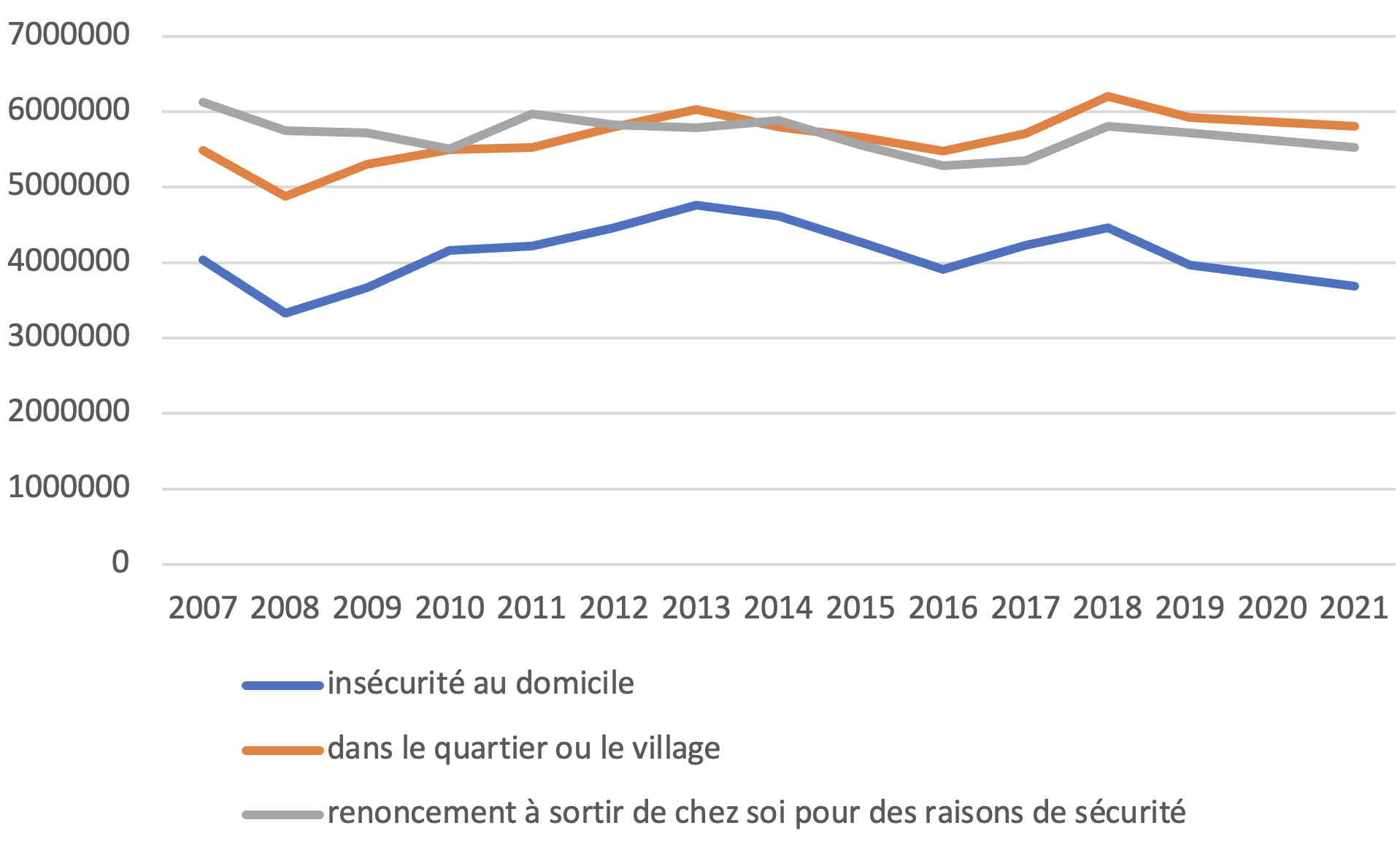

Parmi l’ensemble de ces résultats, un des plus surprenants (par rapport à ce qu’on entend quotidiennement dans les médias et dans les discours politiques) concerne le sentiment d’insécurité. Les personnes étaient interrogées sur trois points : le fait de sentir en insécurité à son domicile, dans son quartier ou son village, et enfin le fait de renoncer à sortir seul de chez soi pour des raisons de sécurité. La figure 3 montre les résultats. Sur ces trois points et sur une période d’une quinzaine d’années, les résultats montrent, encore une fois, une très grande stabilité. Manifestement on n’assiste pas à une croissance, encore moins à une explosion, du sentiment d’insécurité. Les données les plus récentes (non présentes sur le graphique de la série longue), montrent néanmoins une assez nette hausse de ce sentiment d’insécurité depuis 2021.

Figure 3. Évolution du sentiment d’insécurité de 2007 à 2021 (Source : INSEE-ONDRP-SSMSI, enquêtes CVS)

Au total, à toutes les dates d’enquête, au moins 80% des personnes interrogées se déclarent rarement ou jamais en insécurité à leur domicile et au moins 75% rarement ou jamais en insécurité dans leur quartier ou leur village ; 70% au moins ne renoncent pas à sortir de chez elles seules pour des raisons de sécurité. Pourtant, selon un sondage CSA de mai 2025, 70% de l’échantillon est d’accord avec l’affirmation « il n’y a pas d’endroit en France où se sentir en sécurité ». Le sentiment global d’insécurité est donc prégnant même si une très grande majorité de personnes ne se sent pas concernée personnellement par ce problème. Ce hiatus entre la situation individuelle et l’appréciation de la situation globale est souvent relevée dans d’autres domaines (par exemple concernant l’optimisme ou le pessimisme à propos de son avenir personnel et de celui de la société). Les médias, internet et les réseaux sociaux jouent certainement un très grand rôle dans cette diffusion du sentiment d’insécurité.

La dénonciation très majoritaire d’une société insécure malgré la faible proportion de personnes effectivement victimes (par exemple 1,2% des personnes vivant en France victimes de violences physiques en 2023 selon l’enquête CVS), peut s’expliquer aussi par l’intolérance grandissante à la violence, ce qui irait dans le sens de la thèse de Steven Pinker dont j’ai déjà rendu compte dans ces colonnes. Les personnes dénonceraient plus souvent la violence parce qu’elle leur est de plus en plus insupportable, alors qu’elles pouvaient plus s’y résigner ou l’accepter comme un mal nécessaire autrefois. Si cette interprétation est juste, la dénonciation de l’insécurité par le public peut être vue comme un signe encourageant (tant que des partis populistes ne s’en emparent pas pour désigner des boucs-émissaires).

Un dernier élément peut être pris en compte pour expliquer l’état de l’opinion. Plusieurs crimes récents[7] qui ont eu un très grand écho dans les médias, ont été commis par des étrangers en situation irrégulière et sous une obligation de quitter le territoire français (les fameux OQTF) non exécutée. Ces crimes se démarquent par deux caractéristiques qui peuvent alimenter le sentiment d’insécurité et l’exaspération de l’opinion : d’une part, du fait que les auteurs auraient dû être expulsés, l’idée vient à l’esprit que ces crimes étaient évitables si la société avait respecté et fait appliquer ses propres règles ; d’autre part, du fait que ces décisions n’ont pas été appliquées, l’État donne un sentiment d’impuissance dans sa lutte contre l’insécurité. Or c’est l’État qui est le garant de la sécurité collective et dans ces cas, il semble avoir failli à sa mission.

Did you enjoy this article? close

[1] France : le choc ou la chute, Éditions de l’Observatoire, 2025.

[2] Frédéric Dabi et Brice Soccol, L’Écharpe et les tempêtes, Éditions de l’Aube, 2025.

[3] Statistiques collectées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) voir : https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Datavisualisation/Series-chronologiques-sur-la-delinquance-et-l-insecurite

[4] https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Vecu-et-ressenti-en-matiere-de-securite-Victimation-delinquance-et-sentiment-d-insecurite-Rapport-d-enquete-edition-2024

[5] Avoir été giflé, frappé ou avoir reçu toute autre forme de violence physique en dehors de faits à caractère sexuel.

[6] Les enquêtes Cadre de vie et sécurité (CVS) menées chaque année de 2007 à 2020 auprès d’un échantillon de 25 000 personnes, puis depuis 2022 l’enquête Vécu et ressenti de sécurité (VRS) conduite avec l’INSEE auprès d’un échantillon de 200 000 personnes. Les données sont accessibles dans le document recensé à la note 4.

[7] On peut citer, parmi ceux qui ont eu le plus large écho, le viol et le meurtre de Philippine en mai 2004 commis par un Marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol dans le passé et visé par une OQTF, et celui de Lola par une Algérienne de 24 ans également visée par une OQTF.