L’ajustement de l’Energiewende par le cabinet Merz: quelle leçon pour la France? edit

L’Allemagne entame, après une réévaluation approfondie, une inflexion marquée de son Energiewende (tournant énergétique) basé essentiellement sur le développement des renouvelables (ENR) à la suite du choix de sortie du nucléaire. La France, actuellement bloquée dans un débat picrocholin autour de la politique de transition énergétique très inspirée de l’Allemagne, devrait en tirer les leçons. La suspension du lancement de la 3° programmation pluriannuelle de l’énergie 2025-2035 (PPE3) depuis juillet, si elle est prolongée par le gouvernement Lecornu, serait une très bonne opportunité pour procéder à une réévaluation comparable.

L’Energiewende, lancé par le premier cabinet de la chancelière Merkel, a d’abord misé sur la priorité au développement des énergies renouvelables (EnR) dans le secteur électrique et les usages thermiques. L’objectif initial de 45% d’EnR en production électrique en 2025 a été atteint dès 2022, grâce à l’efficacité du dispositif des tarifs d’achat financé par une fiscalité énergétique croissante ; il s’en est suivi que l’objectif de 2030 a été fixé ensuite à 80%. Un volet moins glorieux du tournant énergétique a été le pari sur l’approvisionnement en gaz naturel russe de prix modéré, avec les effets que l’on sait qui se sont manifestés en 2022-2023. Une stratégie très ambitieuse de développement d’une filière hydrogène produit à partir des renouvelables électriques a été ajoutée en 2019 pour compléter l’Energiewende, avec un objectif de 10 GW d’électrolyseurs en 2030 et une mise de fonds de départ de 9 Md€. Le but est de permettre le stockage saisonnier de l’électricité (via l’électrolyse de l’eau pendant les heures de production abondante, le stockage de l’H2 ainsi produit suivi de la fourniture aux turbines à gaz en heures critiques), faciliter la décarbonation des transports longue distance et des industries lourdes et participer progressivement au chauffage des locaux en plus du biométhane.

Réévaluer l’Energiewende

Mais depuis quelques années, la population accepte difficilement le coût élevé de la politique de transition qui se répercute dans les factures d’électricité et une fiscalité énergétique beaucoup plus élevée qu’ailleurs (119 €/MWh en 2024, soit 28% du prix moyen très élevé de 425 €/MWh payé par les ménages). Les industriels souffrent aussi de prix de l’électricité et du gaz trois fois plus élevés qu’aux Etats-Unis, en Chine et dans bien des pays. Au vu de ces difficultés et après la prise de conscience des risques qui sont associés à une dépendance au gaz importé russe, la nouvelle coalition CDU-SPD arrivée au pouvoir en avril a décidé de revoir la politique énergétique. La ministre de l’Économie et de l’énergie, Katharina Reiche (CDU), a mandaté un institut réputé, l'Institut d'économie de l'énergie (EWI) de l'Université de Cologne, pour mener un Realitätcheck (test de réalité) de la politique de transition énergétique en réestimant les besoins futurs d’électricité et en évaluant l’intérêt économique des investissements à réaliser[1].

Le rapport estime que le critère coût-efficacité n’a pas été suffisamment appliqué dans le processus d’élaboration de cette politique, et que la rentabilité sociale des options retenues, trop négligée dans les études antérieures, doit occuper une place beaucoup plus importante dans les décisions politiques. Il critique aussi le fait que les choix de chaque option ne prennent pas en compte ses interactions avec son environnement technique par une approche-système. C’est le cas du développement sans frein des EnR intermittentes (ENRi) sans prise en compte des besoins associés de renforcement des réseaux et de centrales pilotables pour assurer la sécurité de fourniture. C’est aussi le cas des installations de production d’hydrogène vert dont le développement doit être associé à celui des usages possibles qui ne peuvent décoller sans soutien public conséquent et durable.

L’EWI ne met pas en question le développement à grande échelle des EnRi, bien qu’il estime que les objectifs pour 2030 (215 GW de solaire PV, 115 GW d’éolien terrestre et 30 GW d’éolien offshore en 2030) soient peu réalistes. Dans cette même perspective de rationalisation, le rapport conteste l’intérêt du développement rapide et à grande échelle d’un système d’hydrogène vert sur le sol allemand ainsi que les projets d’importation depuis des pays (très ventés ou très ensoleillés) contractant des partenariats avec l’Allemagne. Si l'hydrogène vert est considéré par l’EWI comme important pour atteindre les objectifs climatiques à long terme, « son coût de production et de fourniture dépasse actuellement clairement la disposition à payer des consommateurs».

Le rapport souligne également que le pari sur l’électrification des usages thermiques et de mobilité (basés actuellement sur les fossiles) pour justifier ces objectifs de développement des ENR est hasardeux. L’électrification n’est pas au rendez-vous et la demande est atone. Pour l’EWI, la disposition à payer des ménages pour passer aux véhicules électriques et à la pompe à chaleur n’a pas été prise suffisamment prise en compte, étant donné leur contrainte de ressources financières. Quant à l’électrification des process industriels, leur contrainte de rentabilité a été sous-estimée dans les possibilités de changement. Les prix élevés de l’électricité et du gaz ont aussi eu comme conséquence la délocalisation de nombreuses industries énergivores, diminuant d’autant la consommation des industries.

Quel ajustement?

Mi-septembre, la ministre de l'Economie et de l'Energie a repris à son compte les conclusions du rapport qu’elle avait commandité en prenant acte de la stagnation de la demande d’électricité[2]. Si elle confirme l’ambition d’atteindre une part d’EnR électriques de 80% en 2030, c’est pour satisfaire une demande bien inférieure et à condition de « remettre les coûts du système énergétique au centre des préoccupations ». Selon elle, le succès de l’Energiewende ne doit pas se mesurer à la quantité d’EnR installées, mais à l'utilisation pertinente des MWh produits. Elle plaide également pour recourir à toutes les technologies bas carbone afin d’atteindre les objectifs climatiques, sans toutefois prononcer le mot de nucléaire, coalition avec le SPD (qui est antinucléaire) oblige ! Dans cette perspective toutefois, l’hydrogène bas carbone doit recevoir une définition plus large que l’hydrogène vert et pourrait être produit par d’autres sources que les EnR.

En conséquence la ministre a affiché l’objectif de réduire les subventions aux EnRi et d’adapter les tarifs d’achat pour faire face aux épisodes de prix négatifs de l'électricité lors des productions excédentaires d’EnR électriques. Les objectifs d’éolien marin sont aussi revus à la baisse et les implantations nouvelles en mer doivent être harmonisées et mieux coordonnées afin de réduire les coûts de raccordement à terre. De même la cible de 10 GW d’électrolyseurs d’ici 2030 est remplacée par une « cible flexible » basée sur des projets réels. L’installation de 20 GW de centrales à gaz, dont on parle depuis quelques années pour pallier l’intermittence des ENRi, va enfin être lancée, et sans assignation à utiliser dans le futur de l’hydrogène vert, comme envisagé avant. Ces mesures doivent encore être approuvées par le Bundestag.

Quels enseignements pour la France?

Malgré des finances en bien meilleur état que celles de notre pays, l’Allemagne qui avait bâti sa politique énergétique sur des bases idéologiques, a fini par être rattrapée par la réalité. Les hommes politiques français qui ont pris l’Energiewende comme modèle pour notre pays en allant même jusqu’à vouloir sacrifier son patrimoine d’actifs nucléaires performants, seraient bien avisés de s’inspirer de ce pragmatisme. Il serait louable qu’ils opèrent leur propre Realitätcheck en passant au crible de l’analyse coût-efficacité les options prises antérieurement ainsi que les objectifs du projet de la future PPE3[3].

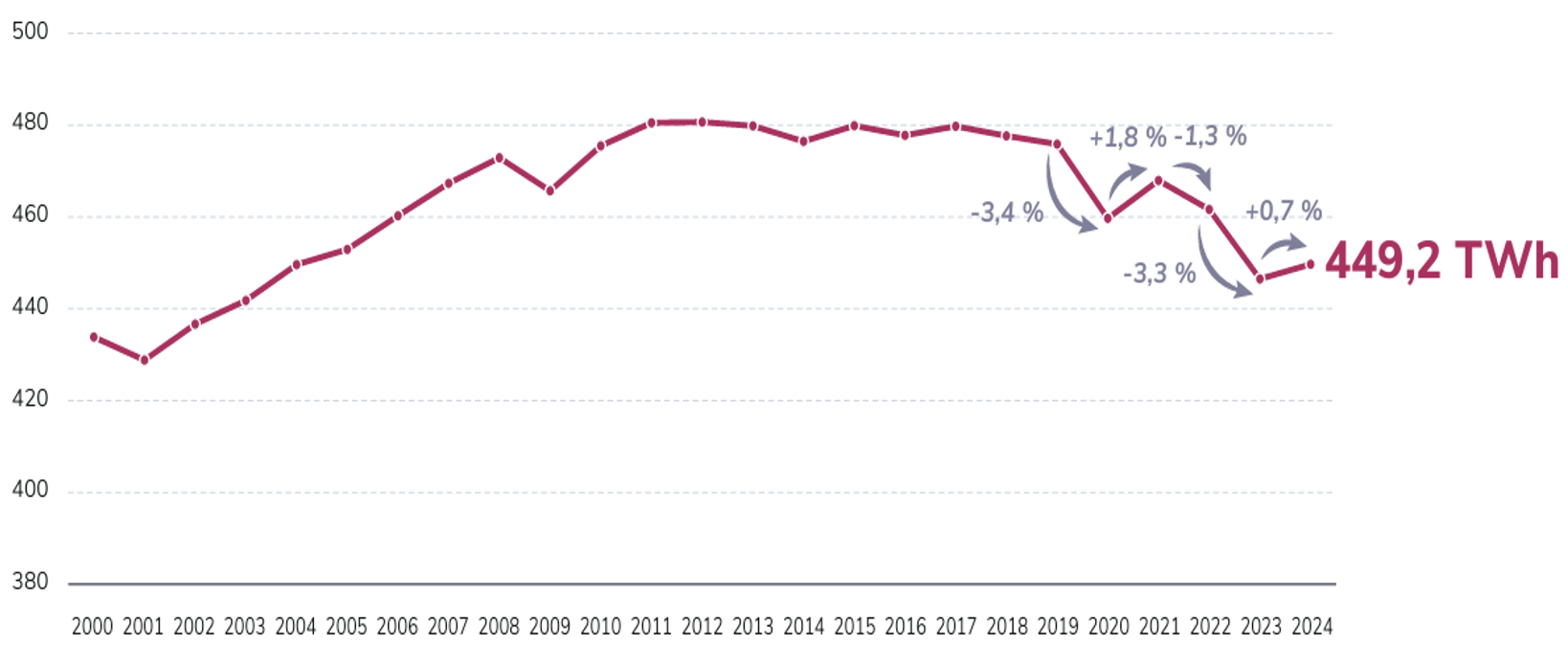

Figure. Evolution de la consommation d’électricité entre 2000 et 2024 (en TWh)

Source RTE

Le scénario sur lequel se base la PPE3 est des plus optimistes quant à l’électrification des usages, affichant une croissance de 140 TWh de la consommation électrique entre 2019 et 2030. Elle doit résulter d’une électrification massive de la mobilité, une augmentation des besoins due à une réindustrialisation hypothétique et l’émergence d’une filière d’hydrogène bas carbone. Or rien de tout cela ne se produit et la tendance à la baisse entre 2019 et 2024 (-10 TWh environ) ne laisse entrevoir aucun retournement (voir figure). Comme l’ont souligné de nombreux commentateurs, la croissance voulue des consommations d’électricité par l’électrification des usages n’étant pas au rendez-vous, il est logique de vouloir s’interroger sur le besoin d’installer des capacités considérables d’éoliens terrestre et marin et de PV solaire d’ici 2035 : 40 GW de solaire PV à ajouter aux 25,3 GW existants, près de 20 GW d’éolien terrestre à ajouter aux 23 GW existants et 18 GW d’éolien marin à mettre en place.

Les coûts de l’obéissance aux prescriptions européennes

À force de chercher à comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation incohérente, nous en sommes venus à conclure que le but premier des concepteurs de la PPE3 est de respecter les objectifs communautaires de parts d’EnR qui ont été assignés à la France par le programme Fit for 55 (40% dans le secteur électrique en 2030 contre 15% en 2024, 38% dans la chaleur et le froid, etc.). Il n’y a aucune recherche de cohérence économique avec le nucléaire en place, en lien avec l’évolution prévisible de la demande d’électricité. Pourtant on peut déjà constater les effets de la désoptimisation du système électrique français qui résulte du développement sans frein économique des capacités EnRi. On le voit avec la perte de valeur des actifs nucléaires en place. Les surproductions horaires de plus en plus fréquentes de l’éolien et du solaire PV entraînent une réduction de leur production et des quantités mises sur le marché, tandis que les prix très bas ou négatifs récurrents sur les marchés horaires font baisser un peu plus leurs revenus, quand les centrales font face à des revenus en moyenne plus bas que ce qu’ils auraient été dans un système resté optimisé. À cela s’ajoute le fait que ces modulations fréquentes entraînent une usure plus rapide des équipements.

Autres coûts qui vont se retrouver dans les factures d’électricité, les importantes dépenses de renforcement des réseaux et des sources de flexibilité (stockage, centrales pilotables, etc.) qui vont s’accroître significativement si on développe à l’aveugle les EnR électriques. RTE et Enedis ont évalué les investissements associés aux schémas de développement de leurs réseaux adaptés aux objectifs de la PPE3 en projet : ils s’élèveront à 190 Md€ sur 2025-2040, dont 37 Md€ pour les raccordements des éoliennes marines à la charge de RTE (à raison de 0,8 à 1 M€ par MW) et 18 Md€ pour les seules adaptations au développement des ENR terrestres, soit près de 30% de leurs investissements totaux.

De la même façon les objectifs de la Stratégie nationale hydrogène qui ont été inscrits dans la PPE3 doivent être révisés. Ils visent une production par électrolyse de 0,68 Mt d’hydrogène bas carbone en 2030 et 1,2 Mt en 2035. Mais, comme en Allemagne, les réalités techniques et économiques se rappellent désormais à l’attention des promoteurs de cette stratégie. Les projets ont révélé des coûts exorbitants, les acheteurs potentiels n’ont pas suivi et les quantités produites restent à cent lieues des objectifs visés (seulement 3 000 t d’H2 bas carbone seront produits en 2025 sur les 100 000 t projetées en 2019).

Qu’en conclure?

Comme il n’y a aucune urgence de continuer à développer à très grande échelle de nouvelles capacités éoliennes ou solaires, le temps ne manque pas pour que soit menée une réévaluation approfondie suivie d’un débat bien informé. Le système électrique français est déjà décarboné à plus de 95% et, comme on l’a dit, la France ne développe des EnR que pour remplir des obligations communautaires, sans fondements économiques. Trop de connivences se sont installées entre d’un côté la technocratie verte qui peuple la Commission européenne et les administrations et agences françaises, et de l’autre les développeurs de projets EnR très bien organisés en groupes d’intérêt dont la raison d’être est la chasse aux subventions. Ceux-ci aiment à se présenter dans la polémique actuelle comme les « défenseurs du progrès », pour défendre leurs intérêts.

Si, malgré les turbulences politiques actuelles, le gouvernement décide d’engager un débat sur le fond après une réévaluation approfondie, il faut que le processus de délibération soit structuré autour des trois principes prônés par l’institut allemand dans l’examen de l’Energiewende pour se dégager des idéologies : rationalité économique par une analyse coût-efficacité systématique, approche-système de chaque option analysée en relation avec son environnement technique, prise en compte systématique des contraintes de financement des ménages et de rentabilité des entreprises concernées.

Le « quoi qu’il en coûte » des politiques de transition définies dans l’UE — qui sont basées sur un empilement de multiples objectifs contraignants (part de ceci, part de cela, réduction de tant de ceci, etc.) — doit être remplacé par un « coût-efficacité » systématique. Le solaire PV et l’éolien terrestre continuent d’être subventionnés alors que leurs promoteurs ne cessent de nous répéter qu’ils sont largement compétitifs. Il est largement temps que les projets d’EnRi soient confrontés au marché et que leurs promoteurs, trop habitués aux subventions, prennent leurs risques comme le font de véritables investisseurs privés. S’il en est ainsi, le système électrique français pourra retrouver une trajectoire de développement optimisé et bien ajusté à la croissance de la demande d’électricité, dans laquelle les coûts de développement des réseaux sont réduits et les surproductions intermittentes évitées.

Did you enjoy this article? close

[1] Voir https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energiewende-effizient-machen.html

[2] Voir https://www.lesechos.fr/monde/europe/serrage-de-vis-en-vue-pour-les-energies-vertes-en-allemagne-2186354

[3] https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02__projet_de_ppe_3.pdf