Un nouveau fossé des générations? edit

La mode actuelle dans les médias est de développer l’idée d’un clash entre les générations. L’hebdomadaire Marianne titrait ainsi dans son édition du 27 novembre, « Les jeunes font bande à part », en commentant un sondage (contestable dans sa forme on le verra) qui montrerait « à quel point les 18-30 ans sont en décalage avec le reste de la société sur toute une série de sujets essentiels ».

L’idée doit certes être prise au sérieux. Après tout, on a assisté, ces derniers mois ou dernières années, à des affrontements violents lors de manifestations, dont les acteurs les plus impliqués étaient souvent des jeunes. De nouveaux sujets émergent également dans le débat social – concernant les violences policières, l’environnement, les questions de genre, le racisme – dont les porte-paroles sont là aussi, bien souvent, des jeunes et parfois des très jeunes comme la maintenant célèbre Greta Thunberg. La thèse n’est d’ailleurs pas développée que par les médias. Elle est soutenue également, mais de manière nuancée, par les excellentes et estimées sociologue et anthropologue, Claudine Attias-Donfut et Martine Segalen dans un livre qui vient de paraître (Avoir 20 ans en 2020, dont j’ai repris le sous-titre pour titrer cette chronique, en y ajoutant un point d’interrogation).

Si on veut vraiment argumenter sérieusement l’idée d’une rupture générationnelle sur ces sujets, il faut montrer deux choses : 1) que la mobilisation sur ces thèmes nouveaux concerne une large partie des jeunes et pas seulement une petite frange activiste 2) qu’il y a effectivement un décrochage générationnel qui fait que les jeunes y adhèrent nettement alors que les adultes restent en retrait, voire même s’y opposent. Si on voulait être vraiment rigoureux, il faudrait d’ailleurs pouvoir distinguer d’éventuels « effets d’âge », d’éventuels « effets de génération » et, pour ce faire, comparer les réponses de différentes cohortes au même âge. Mais laissons ce débat technique de côté.

De l’art de poser les questions dans les enquêtes d’opinion

Avant d’avancer quelques pistes sur ces deux points, je voudrais revenir à la question des sondages sur ces nouveaux thèmes. Certains me semblent assez contestables dans l’énoncé de leurs questions et l’interprétation qui en est tirée. C’est le cas par exemple, du sondage de l’IFOP pour l’hebdomadaire Marianne que j’évoquais au début de ce papier. Prenons quelques exemples. Il demandait aux personnes interrogées d’indiquer si les termes et expressions suivants correspondaient à une réalité ou ne correspondaient qu’à des fait marginaux ou inexistants : le racisme anti-blanc, le privilège blanc, le racisme d’Etat.

Le problème avec ces termes (qui ne sont pas plus expliqués que cela) est qu’ils renvoient à des théories assez radicales, issues originellement des universités de sciences humaines américaines, dont il est probable que la plupart des jeunes Français n’ont jamais entendu parler. Le privilège blanc et le concept de « blanchité » (whiteness) qui lui est souvent associé, développe l’idée qu’une forme de racisme inconscient est structurellement attachée au fait d’être blanc. Lorsqu’ils ont répondu à la question, les jeunes Français avaient-ils véritablement en tête ces théories ? On peut sérieusement en douter. Ils pensaient sans doute simplement que dans la société, les blancs bénéficient de certains privilèges si on les compare aux non-blancs (ce qui est largement vrai).

Quant au "racisme d'Etat" qui n'est pas plus défini, c'est une notion controversée qui peut être entendue de diverses manières : le racisme institutionnel organisé par l'Etat lui-même (le nazisme, l’apartheid etc...) ou l'idée qu'il y a une discrimination systématique qui trouve des relais institutionnels, ou enfin, l'idée introduite par les études décoloniales selon laquelle les sociétés qui ont un passé colonial (comme la France) sont structurellement racistes. Que peuvent penser les jeunes de cette notion si elle n'est pas définie ? 90% d'entre eux ignorent sans doute les débats qui ont lieu autour d’elle et vont retenir simplement "racisme" et l'idée qu'il y a du racisme en France[1].

Pourtant, un des responsables du sondage à l’IFOP, n’hésite pas à déclarer à Marianne, en commentant ces résultats, qu’ils montrent « que le courant indigéniste se diffuse très largement auprès des jeunes », un saut d’interprétation qui semble très hasardeux.

La même gêne surgit avec une autre question sur le "patriarcat". Cette fois, la notion est définie de la manière suivante : "une société hiérarchisée et dans laquelle les hommes détiennent plus de pouvoir". C'est une définition vraiment "douce" et à ce compte il est difficile de dire que notre société n'est pas patriarcale (et effectivement, 59% des jeunes pensent que ça correspond à une réalité). En fait, il y a deux définitions du patriarcat : celle qui concerne certaines sociétés traditionnelles dans lesquelles les hommes chefs de famille exercent une domination totale sur le reste de la famille (les femmes, les enfants et éventuellement les esclaves) ; celle introduite par les féministes à propos des sociétés modernes qui seraient caractérisées par une domination et une subordination systématique des femmes par les hommes, une définition très éloignée de de la façon dont la question est formulée dans le sondage.

En arrière-plan des choix qui président à la réalisation de ces enquêtes, il y a au fond l’idée que la partie la plus activiste de la jeunesse représente la pointe avancée de la jeunesse toute entière, une idée très contestable.

Les valeurs des jeunes et des adultes divergent-elles?

Ces limites n’empêchent pas que la question mérite d’être posée et traitée. Assiste-t-on à un décrochage générationnel sur les valeurs ? La question est complexe car le terme de « valeurs » est évidemment très large. Manifestement, de nombreux commentateurs ou analystes comme Martine Segalen et Claudine Attias-Donfut, pensent que ce décrochage se ferait sur de « nouvelles valeurs » qui ont trait à « l’écologie », « l’égalité des sexualités » et certainement également aux questions identitaires liées aux origines. Comme je l’ai dit dans la section précédente, les enquêtes sur le taux de pénétration en France des thèmes identitaires venus des Etats-Unis sont, à ma connaissance, rares et insatisfaisantes. Je ne crois pas qu’elles permettent de trancher en l’état actuel sur l’ampleur du phénomène.

Néanmoins, on dispose d’enquêtes sur les valeurs (L’European Values Study dont j’ai souvent parlé dans Telos) qui abordent ces questions sous un angle plus général et qui ont l’avantage de concerner l’ensemble des classes d’âge, ce qui permet de comparer leurs attitudes et de voir comment elles évoluent dans le temps. Passons en revue quelques résultats.

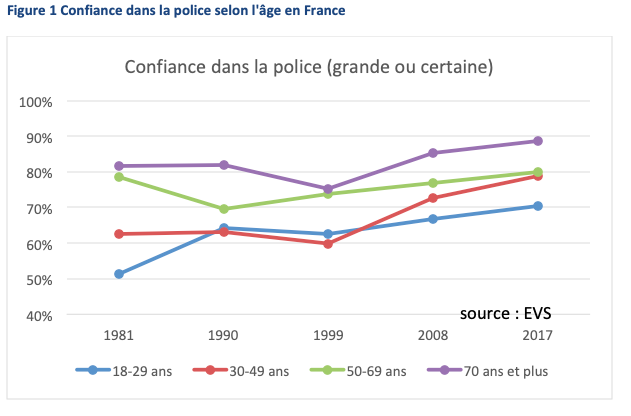

Il convient peut-être de commencer par les attitudes à l’égard de la police, car la dénonciation des « violences policières » alimente depuis plusieurs mois l’actualité. La figure 1 montre que la confiance dans la police a plutôt augmenté de 1981 à 2017. Le niveau de confiance des jeunes en 2017 était assez élevé (70%) et pas très éloigné de celui des 30-69 ans.

Cependant, il est fort possible que les choses aient changé avec la crise des Gilets jaunes et l’enchaînement de violences qui l’a accompagné. Des violences et des dégradations ont été le fait de manifestants, mais la police a usé d’une force que certains ont pu juger disproportionnée puisqu’elle a abouti à blesser gravement des dizaines de personnes (notamment avec les LBD). Ces événements ont pu frapper l’opinion et notamment la partie la plus jeune de celle-ci et dégrader l’image de la police.

En tout cas, l’enquête de l’IFOP de juin 2020 qui pose à ce sujet une question qui ne soulève pas de problèmes d’interprétation, montre un net décrochage, dans les attitudes positives à l’égard de la police, des jeunes de moins 35 ans par rapport aux plus de 35 ans. Les premiers ne sont que 50% à dire que la police leur inspire spontanément de la « confiance » ou de la « sympathie » (plutôt que de « l’inquiétude » ou de « l’hostilité »),tandis que les 35-64 ans sont 66% et les 65 ans et plus 76%. Cependant, ce n’est pas toute la jeunesse qui exprime sa défiance ou son hostilité. L’hostilité en tant que telle n’est d’ailleurs exprimée que par 13% des moins de 35 ans (28% de l’inquiétude). Pour reprendre un slogan à la mode, tout le monde ne déteste pas la police, même si une partie notable de la jeunesse s’en défie.

Sur d’autres thèmes très débattus aujourd’hui, tels que la place des femmes dans la société, l’attitude à l’égard des minorités sexuelles, l’attitude à l’égard de l’environnement, on retrouve des évolutions semblables par classes d’âge. Je ne peux pas dans ce court papier présenter l’ensemble de ces résultats, mais ils vont tous dans le même sens : l’ensemble de la société évolue, par exemple, dans le sens d’une approbation, de plus en plus large, de l’égalité des rôles sexués, du droit des homosexuels à vivre leur orientation sexuelle comme ils l’entendent, ou de la reconnaissance de l’urgence de la question environnementale. Sur toutes ces questions, il n’y a pas de décrochage générationnel entre les jeunes et les adultes jusqu’à 50 ans. Ce décrochage ne se manifeste plus nettement qu’au-delà de 50 ans.

Un rejet de l’autorité?

Dans leur livre sur les « vingtenaires », Claudine Attias-Donfut et Martine Segalen considèrent que « le déclin de la transmission » entre générations peut créer de l’incompréhension, voire de la violence entre générations, dans une sorte « de backlash soixante-huitard ». Pourtant, ce qui est transmis entre les générations aujourd’hui c’est surtout l’idée que chacun doit construire sa vie avec ses propres armes et ses propres goûts, une idée qui a pour corollaire celle de tolérance et de respect des orientations de chacun. La valeur de l’autonomie des choix personnels est partagée par un grand nombre de Français de tous âges. L’affaiblissement de l’idée de transmission est donc compris dans l’idée même, largement partagée, que l’on peut accepter ou refuser ce qui est transmis. La plupart des jeunes ne le refusent pas par principe, mais ils veulent effectuer ce choix par eux-mêmes.

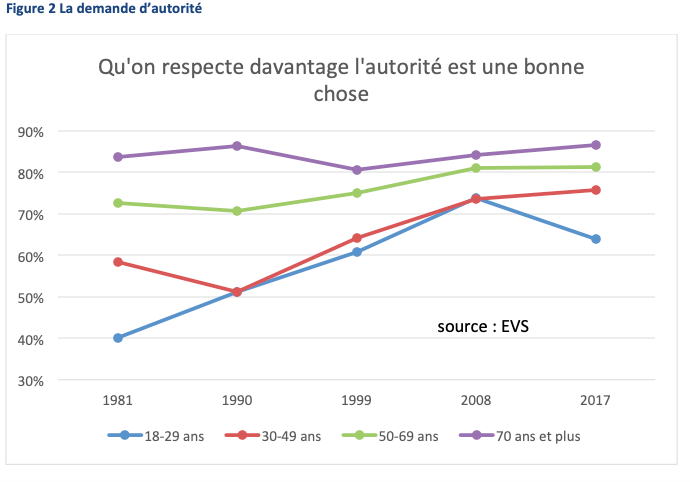

L’autorité tutélaire, celle qui « est associée aux modèles de l’absolutisme, de la tradition et de la religion qui s’imposaient comme une transcendance par rapport aux individus » est répudiée. On ne peut qu’être d’accord sur ce point avec Marie-Claude Blais, citée par Martine Segalen et Claudine Attias-Donfut. On l’est moins avec la phrase qui suit du même auteur : « On a le sentiment que, dans une société égalitaire et démocratique, il ne devrait plus y avoir d’autorité ». En réalité, cette demande d’autorité existe toujours et se renforce même, y compris chez les jeunes. Depuis 1981, les points de vue des différentes classes d’âge sur ce point se sont d’ailleurs rapprochés, malgré le recul des 18-29 ans en 2017 (figure 2).

Mais de quelle autorité s’agit-il ? Pas de l’autorité traditionnelle associée aux sociétés gérontocratiques bien sûr. Mais probablement d’une autorité régulatrice qui vise à protéger chacun des excès possibles de l’exercice de la liberté individuelle à laquelle chacun adhère par ailleurs. Ces excès, les jeunes en sont d’ailleurs eux-mêmes souvent les victimes, lorsqu’ils soumettent leur vie personnelle à l’évaluation et au regard critique des réseaux sociaux. Un exercice qui peut être, comme le soulignent justement Claudine Attias-Donfut et Martine Segalen, « cruel et dangereux ». Ces tensions peuvent surgir également dans la vie quotidienne ordinaire ; lorsqu’on les interroge sur les discriminations qu’ils redoutent, les jeunes se plaignent d’abord, et les filles en premier lieu, des moqueries et des insultes qu’ils subissent. Les jeunes n’ont donc pas une vision irénique de la société des pairs qu’ils opposeraient d’un bloc à la vision traditionaliste et datée de leurs parents. Ils connaissent les dangers et le failles de la société « horizontale » des pairs dont parlent avec raison les auteurs « d’avoir 20 ans en 2020 ».

Finalement, il faut prendre garde à ne pas lire la société avec les seules lunettes du monde médiatico-politique qui a tendance à chercher constamment de la nouveauté et des ruptures, et qui présente les jeunes générations comme en étant les porteurs naturels et presque exclusifs. Ces tendances et ces ruptures existent bien sûr, mais elles sont le plus souvent portées par de petites minorités activistes et très politisées, assez éloignées de la masse des jeunes préoccupés d’abord par les questions de la formation, de l’emploi, des relations amoureuses et de l’accès à l’indépendance, à l’instar des deux jeunes filles de Brive suivies dans le très beau film documentaire « Adolescentes ». Cela ne signifie pas que certaines évolutions radicales sur les questions identitaires ne finiront pas par gagner une large partie de la jeunesse, mais rien ne le prouve jusqu’à présent en France. C’est peut-être le cas aux Etats-Unis par le biais des campus de sciences humaines et il est vrai que la massification de l’accès aux études supérieures peut être un facteur favorisant cette diffusion si des organisations ou des mouvements sociaux y mènent une action déterminée pour diffuser leurs idées. Si l’on considère les dégâts qu’une telle évolution a produit aux Etats-Unis dans la vie universitaire, on n’est pas pressé que la France suive la même voie.

[1] Une question sur le racisme d’État pourrait être formulée de la manière suivante : « Certains pensent que les sociétés qui, comme la France, ont un passé colonial, sont racistes par nature. Êtes-vous ou non d’accord avec cette idée ? Tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas tellement d’accord, pas du tout d’accord. »

Vous avez apprécié cet article ?

Soutenez Telos en faisant un don

(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)