Pourquoi le PS ne s’est-il pas relevé? Retour sur 2017 edit

Pour comprendre les raisons de l’affaiblissement spectaculaire du Parti socialiste et les risques de désagrégation qu’il court, il est nécessaire d’opérer un retour sur les élections de 2017 et sur les conclusions qu’en ont tirées alors les socialistes pour leur propre compte. La relecture de l’article publié cette année-là par Frédéric Sawicki dans la revue Pouvoirs (n°163) nous permet de comprendre comment, au diapason de la vision de notre collègue politologue, les socialistes ont analysé la situation du PS à l’époque.

Dans cet article, l’auteur critique la thèse du « long remords du pouvoir » que nous défendons depuis de nombreuses années, et qu’il résume fort bien ainsi : selon cette thèse, le PS « est une exception par rapport aux autres partis sociaux-démocrates : sa dynamique propre est le produit d’une tension permanente entre son intégration croissante au système politique et le refus de tirer au niveau de sa doctrine et de ses principes les conséquences de celle-ci ».

Frédéric Sawicki élève deux objections à notre thèse. En premier lieu, elle ne tiendrait pas compte du fait que « la plupart des partis sociaux-démocrates européens, qu’ils aient officiellement opéré ou pas leur mue réformiste, c’est-à-dire qu’ils aient ou non reconnu dans leurs textes le caractère indépassable, voire vertueux, de l’économie de marché, sont en grande difficulté électorale ». Ensuite, « pas plus le programme de François Hollande de 2012 que celui du PS adopté en 2011 ne comportaient des mesures de réformes radicales visant à remettre en cause les structures économiques et sociales existantes ».

Le PS, une exception en Europe

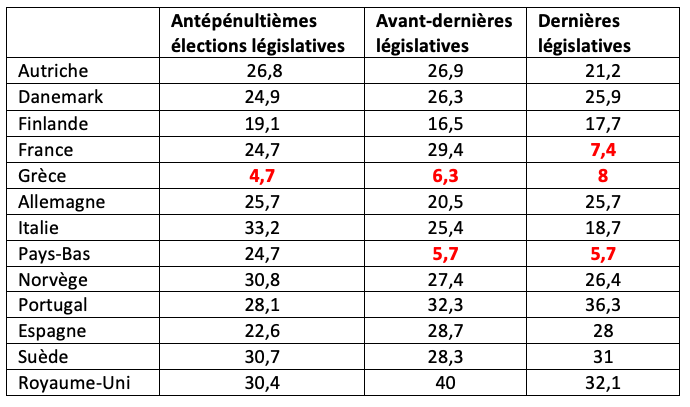

La première objection peut être rapidement levée. Il est vrai que dans plusieurs des pays où elle était dominante à la fin du siècle dernier, la social-démocratie a subi des pertes importantes qui l’ont privée de sa position prédominante. Mais ce mouvement de baisse a été stoppé dans la dernière période. Le tableau ci-dessous montre en effet une stabilisation à un niveau relativement élevé sur les trois dernières élections législatives.

Tableau. Évolutions récentes du vote social-démocrate en Europe occidentale.

Si la social-démocratie n’est plus dominante nulle part, elle n’est pas pour autant menacée dans son existence. Les seules exceptions sont la quasi-disparition du PASOK grec (qui obtenait encore 44% en 2009) et du PvdA néerlandais, et l’effondrement du PS français. Ces trois partis, qui ont jadis exercé le pouvoir, se retrouvent désormais dans une position marginale. Dans les pays où les partis sociaux-démocrates se sont maintenus au pouvoir ou y sont revenus, ils ont fait fond sur leurs ressources traditionnelles, la défense de l’État social dans le cadre accepté d’une économie sociale de marché ; ils ont affiché des ambitions écologiques compatibles avec le développement économique ; ils ont adapté leurs politiques migratoires pour maîtriser davantage l’immigration et veiller à une intégration plus exigeante. Les socialistes français ont relevé, à juste titre, la bonne tenue de la social-démocratie en Europe, particulièrement la victoire du SPD, mais ils n’ont pas commenté les lignes politiques qui l’expliquent.

Comme nous l’écrivions jadis, la situation électorale du PS français est donc bien particulière par rapport au gros de la social-démocratie européenne. L’analyse trop partielle que fait Frédéric Sawicki du socialisme européen empêche une juste compréhension de l’effondrement de 2017, en le relativisant et en l’attribuant à des éléments circonstanciels.

La contradiction entre le discours et l’action

La deuxième objection de notre collègue est qu’il n’y avait pas de double discours socialiste dans la campagne de 2012. Selon lui, l’affirmation de François Hollande, « Mon véritable adversaire c’est le monde de la finance », et la proposition de taxer à 75% les revenus au-dessus d’un million n’étaient que symboliques. Nous répondons à cela que les symboles comptent lourd en politique et que ce sont précisément ces déclarations-là qui à l’époque avaient retenu l’attention. Le fait qu’elles aient été avancées montre qu’aux yeux des socialistes elles étaient nécessaires pour affirmer la fidélité au discours « de gauche ».

Mais là n’est pas le plus important. Notre thèse est beaucoup plus large. Elle est centrée sur le refus permanent du parti d’Epinay d’opérer une révision profonde de sa doctrine, pour la mettre en accord avec les politiques qu’il a menées au pouvoir depuis 1983 : un « Bad Godesberg » français, consistant comme l’avaient fait les sociaux-démocrates allemands en 1959 à opter clairement pour une économie sociale de marché et à rompre tout aussi clairement avec la culture marxiste pour se définir idéologiquement. Ce qui caractérise le rapport au pouvoir du parti français est la contradiction permanente qui existe entre le discours radical tenu dans l’opposition et l’action réformiste menée au pouvoir, contradiction qui selon nous a fini par miner son image de parti de gouvernement. Il a été souvent remarqué que le Parti socialiste n’a jamais remporté deux élections législatives de suite depuis 1981. Et, entre celles de 1988 et celles de 1993, son score a été divisé par deux, recul d’une importance telle qu’il aurait dû alerter le PS plus qu’il ne l’a fait, d’autant qu’il s’est effectué au bénéfice du centre et de la droite et non pas à celui de l’extrême-gauche. En 2007 et en 2012, l’électorat du PS s’est maintenu autour d’un quart des suffrages du fait de sa position d’opposant. Mais en 2017, il a été diminué des trois-quarts. Pourquoi ?

Frédéric Sawicki attribue cet effondrement à des éléments conjoncturels : la faiblesse du leadership, le choix comme Premier ministre de Jean-Marc Ayrault en 2012 puis de Manuel Valls en 2014, ainsi que l’incapacité à discipliner le parti. Il minimise fortement l’importance du rôle des « frondeurs », estimant seulement que « la fronde du groupe parlementaire socialiste a été la manifestation la plus commentée de cette indiscipline partisane ». Il précise : « Rien n’autorise à penser que ces conflits sont l’expression irrépressible de positions “irréconciliables”, comme n’a eu de cesse de le marteler Manuel Valls à partir de février 2016. » La responsabilité des désaccords internes doit être selon lui attribuée au repositionnement du gouvernement « sur une ligne politique sociale-libérale » [il s’agissait plus précisément de l’adoption d’une politique économique de l’offre conçue pour favoriser la compétitivité de notre économie] « amplifiant le décalage avec le parti et surtout avec le groupe parlementaire, qui devient la principale arène où s’expriment les oppositions ».

Cette analyse est entachée de deux erreurs. D’une part, elle passe sous silence que, pour la première fois depuis 1981, une partie du groupe socialiste a tenté à deux reprises de faire adopter une motion de censure contre son propre gouvernement et que cette fraction s’est alliée pour l’occasion avec les communistes et les écologistes qui s’opposaient à la politique socialiste. Certes, on peut mettre en cause la faiblesse du leadership du président et l’incapacité, finalement, du Premier secrétaire à établir des compromis durables dans le parti, mais la vérité est que les frondeurs étaient décidés à aller jusqu’au bout, quelles qu’en soient les conséquences, d’abord pour empêcher le gouvernement Valls d’appliquer sa politique puis pour empêcher le président de se représenter, lui imposant de se soumettre à une primaire. C’est cette rébellion qui selon nous a détruit la crédibilité gouvernementale du Parti socialiste.

La seconde erreur est de nier qu’il existait à la veille de l’élection présidentielle de 2017 des oppositions devenues irréductibles au sein du parti socialiste, faute d’avoir été maîtrisées, comme par le passé, par un leadership fort, celui de François Mitterrand ou de Lionel Jospin. Le volontarisme de Manuel Valls, aiguisé par la concurrence réformatrice d’Emmanuel Macron, et le jusqu’au boutisme des « frondeurs » ont créé une ligne de fracture qui s’est creusée dans les conflits sur la loi Travail, portée par Myriam El Khomri, et qui ne s’est plus résorbée. L’élection primaire qui a opposé Manuel Valls à Benoît Hamon a fait clairement ressortir la réalité de cette division profonde. Benoît Hamon, un des principaux leaders des « frondeurs », désigné comme candidat, a mené une campagne sur sa ligne politique, passant les premières semaines à chercher un dialogue avec Jean-Luc Mélenchon.

Les 6% qu’il a obtenus ont montré que si sa ligne était majoritaire chez les militants, elle ne l’était pas dans l’électorat socialiste. Frédéric Sawicki, de manière étonnante, ne s’interroge pas sur le score obtenu par le candidat socialiste, comme s’il s’agissait d’un simple accident. Il ne peut donc pas comprendre ce qu’il s’est passé. Non seulement l’électorat de Hamon a représenté moins du quart de celui de Hollande en 2012, mais, surtout, 46% des électeurs de ce dernier ont voté pour Macron, 27% pour Mélenchon et… 15% pour Hamon.

Ces chiffres montrent à la fois que cet électorat penchait majoritairement au centre, et que deux gauches irréconciliables existaient bien au sein de cet électorat. Les 6% d’Hamon actaient cette rupture définitive et donnaient la mesure électorale de la première de ces gauches, une mesure qui ne semble pas avoir beaucoup évolué en 2022.

On connaît la suite : Valls appela à voter Macron tandis qu’au lendemain de l’élection Hamon rejoignait Mélenchon dans l’opposition (et quittait le PS par la même occasion). Comment pouvait-on, dès lors, considérer cette défaite comme un accident et ne pas voir que le danger de marginalisation était réel ? C’est ce que nous pensions à l’époque et ce que confirment aujourd’hui les sondages d’intentions de vote à la prochaine élection présidentielle.

L’absence d’une stratégie crédible

Le Parti socialiste, au lendemain des élections de 2017, n’ayant pas fait une analyse pertinente du scrutin, a condamné le quinquennat de Hollande, trop « libéral », et a tenté de se refonder sur une « opposition sans concessions » au « libéralisme macronien ». Ce faisant, il actait, sans en mesurer l’importance et les conséquences, la perte de la plus grande partie de son électorat et se tournait à nouveau vers sa gauche où Mélenchon, qui exprimait continument sa détestation du Parti socialiste, excluait de s’allier avec lui. Le PS n’avait donc plus de stratégie.

L’appel au « dépassement » aurait demandé une refondation rapide. Mais le corps du parti ne le souhaitait pas réellement – son maintien dans les élections municipales et régionales ne plaidait pas en ce sens – et le parti écologiste EELV, seul partenaire possible, était désormais, déterminé à imposer sa prééminence. La marginalisation accélérée du Parti socialiste allait être la conséquence de ce vide stratégique, ce que l’on pouvait prévoir dès 2017.

Nous réaffirmons donc la particularité du PS français par rapport aux partis sociaux-démocrates, qui réside dans son absence de souplesse stratégique. Une révision doctrinale lui aurait permis de ne pas renier systématiquement, une fois revenu dans l’opposition, son bilan gouvernemental, et donc de ne perdre sa légitimité de parti de gouvernement. La survivance du surmoi marxiste, qui lui interdisait d’envisager des alliances sur sa droite et de passer un compromis assumé avec le libéralisme économique (ce qu’il a fait quand il a été au pouvoir, comme tous les autres partis sociaux-démocrates), lui a fermé les opportunités de conserver son électorat et de nouer des alliances politiques qui lui permettraient de demeurer un parti de gouvernement malgré sa situation minoritaire.

La comparaison avec les partis sociaux-démocrates est ici éclairante. Plusieurs de ces partis, n’étant plus majoritaires à eux seuls, ont accepté, pour demeurer des partis de gouvernement, de chercher des alliances ou des soutiens sur leur droite comme sur leur gauche, étant en position médiane. Aujourd’hui, en Allemagne, les libéraux participent au gouvernement que dirige le SPD. De même en Finlande le centre et les sociaux-libéraux. Au Danemark, les sociaux-libéraux soutiennent le gouvernement social-démocrate sans y participer ; en Italie le PD participe au gouvernement de Mario Draghi qui comprend également Forza Italia, la Ligue et les 5 étoiles. En Espagne le PSOE a conclu un accord avec Podemos, qui a finalement accepté d’être un partenaire minoritaire. Et, au Portugal, les socialistes d’Antonio Costa sont en passe de remporter les élections législatives sans, peut-être, avoir besoin du « soutien sans participation » de la gauche radicale au Parlement.

En 2017, au lendemain d’un désastre électoral qu’il réduisait à un symptôme de la crise de la social-démocratie européenne doublé d’un problème local de leadership, Frédéric Sawicki se posait la question : l’épreuve du pouvoir est-elle vouée à être fatale au Parti socialiste français ? Nous répétons, une fois encore, que ce n’est pas l’épreuve du pouvoir en elle-même qui a entraîné la décomposition et la menace de disparition de ce parti, mais l’éternel remords de son exercice, faute d’avoir voulu lever les ambiguïtés qui ont contribué à le discréditer aux yeux de l’opinion.

Did you enjoy this article? close