La lancinante question de l’égalité edit

Les Français ont la passion de l’égalité, Alexis de Tocqueville l’avait compris avant tous les autres. Cette passion n’a pas disparu, le débat récurrent sur l’ISF en est l’illustration frappante. Une véritable saga, au gré des alternances politiques : créé en 1981 sous la présidence de François Mitterrand (sous le nom d’IGF, impôt sur les grandes fortunes), supprimé par Jacques Chirac en 1987, rétabli par Michel Rocard sous le nom d’ISF en 1989, aménagé par François Fillon en 2011 (relèvement du seuil d’entrée), il est finalement réduit à un impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2017 par Edouard Philippe. Aujourd’hui encore une majorité de Français est convaincue de la nécessité de son plein rétablissement.

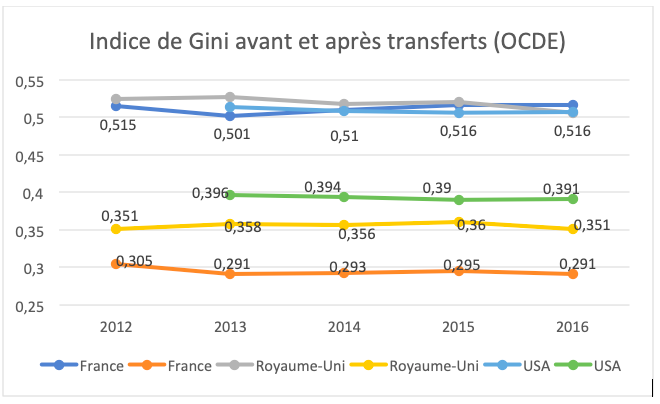

Les inégalités de revenu primaire sont très fortement réduites par les transferts sociaux en France

Il y a sans doute une double motivation dans cette revendication : d’une part, un sentiment de justice, d’autre part l’idée beaucoup plus contestable que « faire payer les riches » permettra de résoudre les problèmes de la France – étendre les services publics et redistribuer l’argent public au bénéfice des Français modestes. Ce n’est évidemment pas le principe de la redistribution qui est contestable – il est d’ailleurs mis en œuvre dans tous les pays développés à des degrés variables – c’est précisément le fait que ce degré est déjà très élevé en France, un des pays du monde où les inégalités de revenu primaire sont les plus fortement compensées par l’État social. Il est donc probablement difficile d’aller beaucoup plus loin. Comme le montre la figure ci-dessous, l’inégalité avant transferts (mesurée par l’indice de Gini) est aussi élevée en France qu’au Royaume-Uni et aux États-Unis, deux pays réputés inégalitaires. Mais le tableau est tout différent après transferts : la correction apportée par les transferts sociaux réduit très fortement les inégalités dans notre pays, et le rapproche des pays égalitaires : en 2016, l’indice de Gini est ainsi de 0,291 en France, pas très éloigné de l’indice suédois (0,282).

Le sentiment d’injustice et les très hauts revenus

Le sentiment d’injustice s’alimente aux écarts de revenus considérables constatés entre les Français ordinaires et les hauts cadres dirigeants dont, effectivement, les revenus, sous l’effet de nouveaux modes rémunération liés à la performance des entreprises, ont explosé ces dernières années. Les indicateurs classiques de mesure de l’inégalité (comme l’indice de Gini dont nous venons de parler) sont peu sensibles à ce qui se passe dans le très haut de la distribution et qui concerne une frange très réduite de la population. Mais ces très hauts revenus ont une forte visibilité sociale, les médias se faisant périodiquement l’écho des avantages exorbitants dont paraissent bénéficier certains dirigeants, avantages qui, en outre, ne sont pas toujours en rapport avec les performances des entreprises qu’ils ont dirigées. Plusieurs scandales ont ainsi émaillé l’actualité et choqué l’opinion publique, notamment au sujet des fameuses « retraites-chapeaux », dont il vient encore d’être question avec les conditions de départ de Tom Enders d’Airbus qui ont fait polémique.

Cette explosion des très hauts revenus est également un effet de la mondialisation, qui crée à l’échelle de la planète un marché des « superstars »[1] pour les hauts cadres dirigeants, une société du « gagnant attrape-tout », un type de structure de gains qui existait déjà dans le champ du sport et du spectacle et qui se répand dans le reste de la société. Il n’est pas besoin de faire de longues recherches pour comprendre le sentiment d’injustice que peuvent générer ces écarts abyssaux de revenu. Comme l’a montré l’enquête Dynegal[2], les Français n’adhèrent pas pour autant à une philosophie purement égalitariste. Ils veulent réduire les écarts de revenu, mais ils ne remettent pas en cause la hiérarchie. Ils reconnaissent que le mérite, le talent et les responsabilités doivent être récompensés. Mais ils s’insurgent contre l’ampleur des écarts entre le bas et le très haut de la hiérarchie des revenus.

À l’échelle de la société et du maintien de sa cohésion, de tels écarts sont certainement dysfonctionnels, car ils entretiennent la rancœur contre l’ensemble du système et font baisser le consentement à contribuer soi-même au bien-être collectif, notamment en s’acquittant d’impôts ou de taxes. La correction est néanmoins difficile à mettre en œuvre car la mondialisation a ouvert le champ concurrentiel à l’ensemble de la planète et un pays isolé peut difficilement prendre le risque de faire fuir les très hautes qualifications qui sont, par définition, très mobiles. François Hollande avait dû enterrer sa taxation à 75% des revenus supérieurs à 1 million d’euros car elle avait entamé la confiance des investisseurs. Quant à une taxation mondiale du capital, comme le propose Thomas Piketty, elle semble relever de l’utopie. Il reste néanmoins la question importante de l’indépendance des conseils d’administration qui décident des rémunérations et des avantages des cadres dirigeants : n’y a-t-il pas trop d’opacité et de connivence ? En France, c’est le code Afep-Medef qui s’applique, mais il est seulement incitatif. La recommandation est d’avoir 50% d’administrateurs indépendants (un administrateur indépendant ne doit pas avoir exercé de fonction exécutive dans la société, ni représenter des actionnaires détenant une participation de contrôle). Ces critères sont respectés par les grandes entreprises, mais ils sont purement formels et passent largement à côté de la véritable question : celle des accointances et des mécanismes de cooptation liées notamment à l’appartenance commune aux « grands corps de l’État », un système très français qui crée un réseau de solidarité et d’obligations réciproques entre les très hauts cadres dirigeants issus des filières les plus prestigieuses des grandes écoles.

Concernant les retraites chapeaux, le gouvernement semble décidé à prendre des mesures plus coercitives. À la suite de la polémique Enders, il a annoncé vouloir limiter par la loi leur montant à 30% du salaire.

Si cette question des très hauts revenus est difficile à traiter par la puissance publique (pour amoindrir le sentiment d’iniquité qui mine la cohésion sociale), elle a aussi l’inconvénient de polariser le débat autour d’une partie finalement infime de la population : le 1% du haut de la distribution des revenus, voire moins. Or l’inégalité ne se réduit pas à l’écart entre cette portion très réduite de la population et la masse des Français. Et, de fait, si on utilise une autre focale, par exemple, le rapport interdécile (la comparaison entre les 10% du bas de la distribution et les 10% du haut de la distribution) ou l’indice de Gini comme on l’a vu, le diagnostic est très différent et la France apparaît alors comme un pays relativement égalitaire (en comparaison des autres) et surtout, comme un pays où l’inégalité n’a que faiblement augmenté. C’est précisément la forte redistribution du modèle français qui permet d’aboutir à ce résultat.

Les inégalités de destin

Est-il pour autant satisfaisant ? Non et Emmanuel Macron a eu mille fois raison de pointer le fait que ce modèle de redistribution réduit les inégalités de revenu sans remédier aux inégalités de destin. C’est au fond le modèle très français du RMI (instauré par Michel Rocard en même temps que le rétablissement de l’ISF) dont le « I » (d’insertion) est resté lettre-morte. C’est un modèle compensatoire, et pas un modèle réparateur.

Il ne faut pas pour autant noircir le tableau à l’excès. Je l’ai dit dans une précédente chronique, la France n’est pas un pays d’immobilité sociale. La structure sociale se déforme vers le haut (plus de cadres, moins d’ouvriers), mais la mobilité entre catégories socioprofessionnelles d’une génération à l’autre semble aller bien au-delà de cet effet structurel. Néanmoins, on ne peut pas exclure que se mette en place à l’avenir un scénario de polarisation sociale (comme c’est déjà le cas aux États-Unis), dont les ingrédients seraient l’explosion des très hauts revenus dans les métiers de la finance et des hautes technologies, le déclin des classes moyennes lié au progrès technique (dans l’industrie et certains métiers du tertiaire) et le développement d’une nouvelle classe de service peu qualifiée composée d’employés dans les transports, la manutention, le commerce et la restauration, les services à la personne. On n’en est pas encore là en France, mais le mouvement des Gilets jaunes est peut-être le premier signe d’un nouveau clivage social qui met en jeu cette classe de service et qui est très éloigné des conflits ouvriers classiques.

La question de la mobilité sociale reste controversée. En termes de catégories socioprofessionnelles, le constat est plutôt positif, en tout cas beaucoup plus que ne le pense l’opinion publique. Mais d’autres travaux qui portent sur les revenus sont plus pessimistes. Une récente étude de l’OCDE[3] dont j’avais rendu compte il y a quelques mois, montre ainsi que les Français situés dans le bas de la distribution des revenus (les 10% les plus pauvres) mettent en moyenne six générations pour que leurs descendants atteignent le revenu moyen, contre cinq générations en moyenne dans les pays de l’OCDE et seulement deux à trois générations dans les pays scandinaves.

Ces données apparemment contradictoires montrent à quel point ces questions des inégalités et de la mobilité sociale sont complexes. Par définition, l’inégalité est une notion relative et le diagnostic peut varier en fonction de ce que l’on compare (les 1% les plus riches, les 10% les plus pauvres, ce qui se passe dans le milieu de la distribution….). Le fait que les pauvres, dans notre pays aient de grandes difficultés à sortir de leur état de pauvreté n’est pas forcément incompatible avec une structure sociale relativement dynamique et mobile dans le milieu de la distribution (les très larges classe moyennes).

Plusieurs indices semblent effectivement montrer que les non ou faiblement diplômés rencontrent des difficultés grandissantes. Les études de cohorte du CEREQ notamment montrent que l’écart des chances d’insertion professionnelle se creuse d’année en année entre les non diplômés (ceux qui sortent du système scolaire avec au mieux le brevet des collèges) et tous les autres. Or jusqu’à présent, l’école française n’a pas été capable d’éradiquer l’échec scolaire. Pis, les études PISA montrent que les performances scolaires sont plus liées dans notre pays à l’origine socioculturelle que dans les autres pays de l’OCDE et que l’écart en termes d’acquisitions de compétence de base s’accroît entre les moins bons et les meilleurs élèves.

Il est donc clair qu’en termes d’inégalités de destin, on est très loin du but. Le point-clef qui a été, en France, très longtemps négligé, est celui de l’éducation. La pauvreté est très fortement corrélée à l’absence d’emploi et l’absence d’emploi l’est à l’absence de qualification. Tout faire pour améliorer l’efficacité et l’équité du système scolaire est un enjeu central. Le gouvernement actuel l’a bien compris et il faut souhaiter qu’il réussisse.

[1] « The Economics of Superstars », Sherwin Rosen, The American Economic Review, Vol. 71, No. 5. (Dec., 1981), pp. 845-858.

[2] O. Galland (dir.), La France des inégalités. Réalités et perceptions, PUPS, 2017.

[3] L’ascenseur social en panne ? Comment promouvoir la mobilité sociale (juin 2018)

Did you enjoy this article? close