Une critique de la raison décroissantiste edit

En 1972, le rapport Meadows prônait la croissance zéro pour éviter que l’épuisement des ressources naturelles ne conduise à une catastrophe pour l’humanité. Intégrant croissance économique et utilisation des matières premières dans un même modèle, l’équipe réunie par le Club de Rome offrait une version moderne de la contradiction entre croissance exponentielle et finitude des ressources déjà notée par Thomas Malthus en 1798. Bien que les conclusions catastrophistes du rapport Meadows aient fait long feu, l’école de pensée malthusienne est toujours vivace. Elle se retrouve chez les partisans de la « décroissance », vue comme seule alternative crédible à une régulation économique mondiale réputée incapable de prévenir les catastrophes écologiques à venir. Nourrie d’analyses technologiques, économiques et sociales, l’école décroissantiste souffre pourtant du même travers que le rapport Meadows : une profonde sous-estimation de la dynamique des économies de marché, de leur sensibilité aux variations de prix relatifs et de leur capacité à innover. Et, face à l’impérieuse nécessité de réduire drastiquement les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), et même de les inverser à terme dans les pays industrialisés, les propositions décroissantistes ne sont pas crédibles dans le cadre des démocraties libérales. En sous-estimant, voire en dénigrant le rôle de l’innovation, en ignorant la dématérialisation des économies modernes engagée depuis vingt ans, elles minent les chances de parvenir à réduire les émissions sans chute des niveaux de vie.

Le rapport au Club de Rome se trompait mais il a toujours ses fans

Le rapport Meadows ne manquait pas de mérite, si l’on considère les moyens dont disposaient les chercheurs à la fin des années 1960. Son originalité était d’intégrer dans un cadre dynamique de stocks et de flux la croissance démographique, la production par tête (agricole et industrielle), la pollution industrielle et l’exploitation des ressources naturelles. Plusieurs scénarios furent explorés grâce à l’utilisation du modèle de simulation sur calculateur Word3 créé à cette fin au MIT. Si les extrapolations du modèle à l’échelle macro (population, PIB mondial…) furent relativement robustes jusqu’à l’orée du 21e siècle, l’indigence de sa modélisation économique et ses conclusions catastrophistes l’ont largement discrédité. Ainsi, le scénario de base, dans lequel les tendances économiques et les réserves de matières premières restaient inchangées, anticipait un pic, puis un effondrement des productions industrielle et alimentaire mondiales au cours de la première décennie du 21e siècle. Rien de tel ne s’est produit : depuis l’an 2000, la production industrielle mondiale a progressé de 54%[1] et la population de 28%, soit une augmentation de la production par habitant de la planète de 22%. La production de céréales par habitant a augmenté de 17% entre 2000 et 2018, alors que le modèle anticipait une chute vertigineuse, annonciatrice de famines.

Si le rapport Meadows et la méthodologie sous-jacente ont perdu leur crédit auprès de la majorité des chercheurs en économie, y compris environnementale, il est resté populaire au sein de la mouvance écologiste. Par exemple, Jean-Marc Jancovici, spécialiste reconnu de l’énergie et du changement climatique, membre du Haut Conseil pour le Climat, défend la méthodologie du rapport dans une recension approfondie mise à jour en 2009, et le considère supérieur « aux modèles économiques qui guident les politiques publiques », affirmation surprenante comme nous le verrons.

Deux arguments viennent cependant à la rescousse de l’équipe Meadows. D’une part, on ne peut pas demander à un modèle, aussi subtil soit-il, de fournir des projections précises à un horizon de cinquante ans. D’autre part, le rapport a fait prendre conscience de la forte non-linéarité des évolutions : à une période de croissance régulière (donc exponentielle) peut succéder un ralentissement progressif, puis une chute brutale, lorsque les contraintes de matières premières ou environnementales se resserrent. Un des mérites de Word3 était en effet d’intégrer la pollution industrielle dans les variables du système.

Du danger de négliger les prix et l’innovation: les mésaventures du «peak oil»

Le modèle du MIT fournissait une version moderne de l’analyse malthusienne des cycles démographiques, pris en tenaille entre la dynamique exponentielle de la population, et celle, linéaire, des ressources alimentaires. Dans son article de 1967, « Population et croissance économique », l’économiste statisticien et historien Simon Kuznets avait pourtant observé que la contrainte malthusienne avait été historiquement désamorcée par les innovations à l’origine de l’augmentation de la productivité. L’équipe du MIT avait bien tenté de tenir compte du progrès technologique et de la productivité, mais de façon mécanique. C’était justement là que le bât blessait : en adoptant une modélisation inspirée de la physique, l’équipe Meadows négligeait des dynamiques fondamentales de l’économie de marché comme l’évolution des prix relatifs et leur impact sur l’offre et la demande, ou les incitations à innover. Pratiquement, lorsqu’une ressource se fait rare, son prix augmente, ce qui encourage à la fois la recherche de nouveaux gisements et celle de substituts, par l’innovation technologique en particulier.

Un bon exemple est fourni par les mésaventures de la théorie du « peak oil » développée par le géophysicien King Hubbert pour la production américaine de pétrole. Comme Hubbert l’avait remarquablement anticipé dès 1956, le pic de production fut atteint en 1970, suivi d’un déclin rapide. Tout allait bien pour l’idée du «peak oil» … jusqu’à ce que la flambée des prix des années 2000 ne stimule l’innovation technologique et relance la production américaine au point que le pic de 1970 fut dépassé en 2014.

Les zéro-croissantistes ont ignoré les travaux de Nordhaus

Le mouvement écologiste des années 1970 conclut du rapport Meadows qu’il fallait renoncer à la croissance. Ce furent les belles années du thème de la croissance zéro. Il se trouve que la croissance de la productivité (donc du revenu par habitant) commença à fléchir peu après dans les pays industrialisés, surtout en Europe, où, en plus du choc pétrolier de 1973, la période de reconstruction et de rattrapage technologique vers les États-Unis – les « Trente Glorieuses » – touchait à sa fin. « Crise » et « croissance zéro » purent coexister dans les débats, même si ceux qui dénonçaient la première était souvent qualifiés de productivistes par les adeptes de la seconde. Notons que les mouvement écologistes de cette époque n’étaient guère intéressés par le risque de changement climatique dû aux émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre, et que ni le CO2 ni le méthane ne figuraient dans les variables de Word3.

Pourtant, l’économiste et futur prix Nobel William Nordhaus travaillait déjà à l’intégration dans un modèle économique mondial de la dynamique d’accumulation du CO2 dans l’atmosphère. Dans son article « Pouvons-nous contrôler le dioxyde de carbone? » paru en 1975, il faisait remarquer que si le thème de la pollution était très débattu, il restait vu comme un problème local, alors que l’effet de serre causé par l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère est une menace globale. Les modèles DICE développés par Nordhaus et repris depuis par de nombreuses institutions étaient, du point de vue du changement climatique, plus avancés et plus rigoureux que celui du rapport Meadows. Surtout, ces modèles permettaient une estimation du coût économique des dommages causés par les émissions, ce qui les rend bien plus adaptés aux arbitrages et aux décisions publiques que celui du rapport Meadows[2].

On doit bien admettre qu’estimer le prix virtuel du carbone, qui permet d’en évaluer les externalités, c’est-à-dire le coût des dégâts futurs des émissions, est plus ingrat et fait moins de bruit que d’appeler à stopper la croissance.

De la croissance zéro à la décroissance

De l’objectif croissance zéro, une partie du mouvement écologiste en est venu à prôner la décroissance économique. C’est le cas de la candidate aux primaires EELV Delphine Batho, dont le programme affichait la décroissance économique comme premier pilier, et seul principe politique cohérent avec le dernier rapport du GIEC. Elle résumait ainsi l’argumentation décroissantiste lors du débat organisé par LCI le 8 septembre : « La croissance économique du PIB égale l’augmentation de la consommation d’énergie, égale l’augmentation de la consommation de matières premières. C’est donc la base même de la négation des limites planétaires ».

Delphine Batho a le mérite de la clarté et de la cohérence, là où ses concurrents, sans critiquer ni vraiment soutenir la thèse décroissantiste, préfèrent botter en touche en discutant des instruments de mesure de la croissance économique, débat certes important, mais qui élude le sujet.

Il est donc intéressant de suivre le raisonnement de Delphine Batho, d’autant plus qu’il est aussi avancé par Jean-Marc Jancovici, lequel, s’appuyant sur les données de PIB et de consommation d’énergie mondiaux des soixante dernières années, remarque que « historiquement, la relation entre PIB et énergie est quasi-proportionnelle ». Il en déduit que « marier croissance et préservation du climat semble un pari impossible à tenir ».

Le lien énergie-croissance mondiale est fort…

M. Jancovici a raison sur un point : la relation positive entre production et consommation d’énergie mondiales est robuste, et clairement causale : produire des biens ou des services consomme de l’énergie. La relation au niveau mondial agrégé est bien établie dans sa dimension temporelle, mais elle ressort également des comparaisons entre pays à date donnée : la consommation d’énergie par habitant est en moyenne une fonction croissante du PIB par habitant.

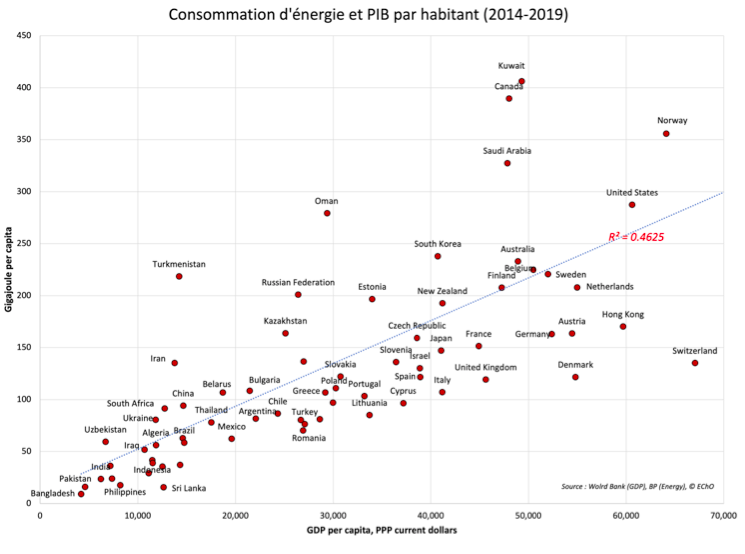

La moyenne cache cependant des disparités et des évolutions qui n’ont pas suffisamment attiré l’attention des décroissantistes. Si la corrélation entre PIB et consommation d’énergie par habitant est significative, de l’ordre de 46%[3] , les disparités entre pays sont néanmoins éloquentes, expliquées en partie seulement par des facteurs climatiques ou par le niveau de développement. À revenu équivalent, les Européens du Nord consomment sensiblement moins d’énergie que les Américains. Dans la tranche de revenu immédiatement inférieure, le Royaume-Uni, la France et le Japon sont plus frugaux que l’Australie, la Corée du Sud, l’Arabie Saoudite ou le Canada.

… mais s’est inversé aux États-Unis et plus encore en Europe

Mais le plus intéressant est l’évolution de la consommation d’énergie par tête dans le plus énergivore des grands pays, les États-Unis. Elle a baissé de 15% au cours des vingt dernières années alors que le PIB par habitant augmentait de 25%, les mesures étant prises entre 2000 et 2019 pour éviter les données perturbées de 2020. C’est l’inverse de la tendance mondiale ! Le lien entre consommation d’énergie et PIB n’est pas la loi d’airain invoquée par les décroissantistes. L’innovation technologique, le renchérissement des hydrocarbures, l’évolution des prix relatifs favorisant le gaz par rapport aux autres hydrocarbures, ont produit une spectaculaire amélioration de l’efficacité énergétique de l’économie américaine.

L’évolution est encore plus frappante en Europe, probablement parce qu’en sus des retombées de l’innovation, les objectifs politiques de réduction des émissions de CO2 y sont pris plus au sérieux. Alors qu’aux États-Unis, la consommation absolue d’énergie était pratiquement stable entre 2000 et 2019 (ce qui implique bien une forte baisse par habitant), elle baissait de 5,6% dans l’Union européenne et de façon plus spectaculaire au Royaume-Uni (- 19%), en Italie (- 14%) ou en France (- 12,5%). La relation PIB-énergie s’est donc complètement inversée en Europe, réalisant au cours des vingt dernières années ce que Mme Batho propose comme objectif à venir.

La consommation de métaux et d’engrais est en chute libre aux US

La seconde affirmation de Mme Batho, « la croissance du PIB égale la croissance de la consommation de matières premières », est également démentie par les faits, en ce qui concerne les pays les plus avancés. Dans son livre More from Less publié en 2019, Andrew McAfee, professeur au MIT, montre que, comme pour l’intensité énergétique, la consommation primaire nette (tenant compte des échanges extérieurs) de métaux comme l’aluminium, le nickel, le cuivre ou l’acier a baissé aux États-Unis depuis le pic de 2000, alors que la croissance se poursuivait. Pour le cuivre, souvent cité comme un sujet d’inquiétude, la chute fut de 40% de 2000 à 2015, la consommation d’aluminium baissant, elle, de 32%.

McAfee attribue ce retournement – au cours des 19e et 20e siècles, l’affirmation de Mme Batho était juste – qu’il qualifie de dématérialisation, à l’innovation technologique, que ce soient les technologies de l’information et la rationalisation qu’elles permettent, ou les avancées en sciences des matériaux, les deux étant d’ailleurs liés. Plus inattendu, le même constat vaut pour l’agriculture américaine : alors que les récoltes de céréales ont significativement augmenté depuis 1999, le tonnage d’engrais utilisés a baissé de 25% et la quantité d’eau pour l’irrigation de 22%. Là aussi, il s’agit d’un renversement par rapport aux tendances antérieures, attribuable à la montée en puissance des biotechnologies et à la rationalisation des pratiques agricoles permises par les technologies de l’information. Il est difficile d’obtenir des données comparables pour l’Europe, en raison des disparités de sources statistiques, mais il y a fort à parier que le même renversement a eu lieu.

Émissions de CO2: la grande divergence ignorée des décroissantistes

Le 6e rapport du GIEC ne laisse plus aucun doute : le changement climatique va se poursuivre, avec une augmentation de l’intensité et de la fréquence d’événements climatiques extrêmes, et, si les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’étaient pas réduites à zéro d’ici 2050, le dérèglement climatique deviendrait encore plus chaotique. Aux yeux des décroissantistes, la fermeté du GIEC renforce leur thèse : puisqu’on est entré dans la zone rouge, la seule façon d’éviter la catastrophe est d’inverser le processus à l’origine des émissions, c’est-à-dire la croissance économique. Ce faisant, on réduirait la consommation d’énergie et, ipso facto, les émissions.

Or, comme on vient de le voir, croissance et consommation d’énergie ont commencé à diverger dans les pays les plus avancés il y a une vingtaine d’années. Pour les émissions, la divergence est encore plus forte. Ainsi, les émissions territoriales ont baissé de 33% entre 2000 et 2019 au Royaume-Uni, de 24% en Italie, de 22% en France, 21% en Allemagne et de 12,5% aux États-Unis. Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, elles ont baissé de 7,5% alors que le PIB augmentait de 42%[4]. Dans les pays industrialisés, croissance économique et baisse des émissions vont de pair depuis vingt ans. Si l’on s’intéressait à l’empreinte carbone, qui, en sus des émissions territoriales prend en compte le contenu en carbone des importations nettes, un concept plus rigoureux mais moins facilement mesurable, on arriverait à des conclusions similaires.

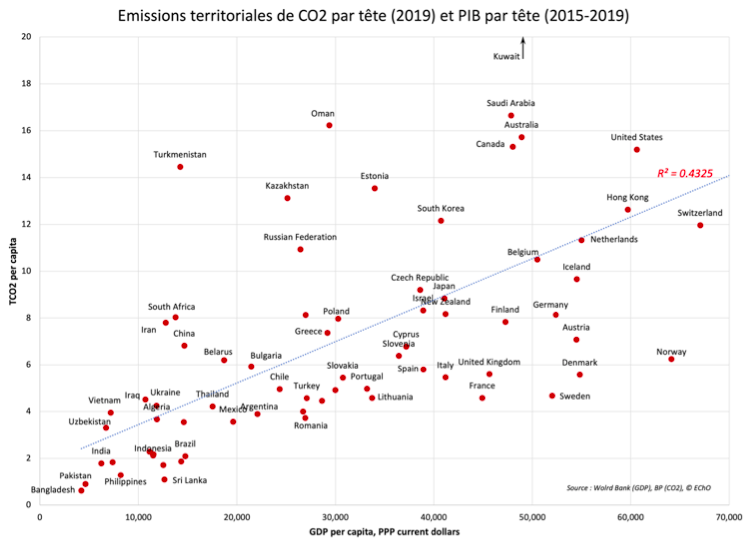

Si les émissions mondiales ont augmenté de 44% sur la même période, une progression alarmante, c’est qu’elles ont bondi de 106% hors Ocde, les plus fortes augmentations parmi les gros émetteurs venant de Chine (+192%), d’Inde (+157%), du Kazakhstan (+137%), d’Indonésie (+124%), d’Arabie Saoudite (108% ou d’Iran (106%). Il y a bien entendu un lien entre croissance des émissions et croissance économique, et, comme celle-ci est plus forte pour les pays à plus faible revenu que pour les pays riches, la dichotomie y trouve une part d’explication. Si, comme on l’a fait pour la consommation d’énergie, on rapproche le PIB par habitant des émissions de CO2 par habitant, la corrélation est moins nette, tout en restant significative (43%) : en moyenne, les émissions croissent bien avec le niveau de vie mesuré par le PIB par habitant.

L’écart entre la relation moyenne PIB/émissions et les données d’un pays donné apporte d’intéressantes informations. Parmi les pays qui , en 2019, se situaient largement au-dessus de la relation moyenne en termes d’émissions, citons, par ordre de revenu par habitant croissant : l’Iran, l’Afrique du Sud, le Kazakhstan, la Russie, la Corée du Sud, l’Arabie Saoudite, le Canada, l’Australie et les États-Unis. Parmi les pays qui se situaient nettement en dessous, donc plus vertueux : les Philippines, le Sri-Lanka, la Roumanie, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark.

Résumons. La relation entre croissance économique d’un côté, consommation d’énergie et de matières premières et émissions de CO2 de l’autre, s’est inversée au cours des vingt dernières années dans les pays industrialisés, plus en Europe qu’aux États-Unis et plus en France que pour la moyenne européenne. La croissance des émissions mondiales provient essentiellement de la Chine, de l’Inde et des pays producteurs d’hydrocarbures. Et à l’avenir, l’Afrique deviendra une source majeure d’émissions, comme on commence à le voir en Afrique de l’Est.

La décroissance ferait-elle baisser les émissions plus rapidement?

Les décroissantistes feront remarquer à juste titre que la baisse des émissions des pays industrialisés se fait à partir d’un niveau très élevé, et qu’elle est trop lente au regard des objectifs. Mais que se produirait-il si la croissance venait à s’inverser, comme ils le souhaitent ? Imaginons que la baisse du revenu par habitant puisse se faire sans plonger la société dans le chaos – certains décroissantistes prônant d’y associer une redistribution massive des richesses. La probabilité d’y parvenir dans une démocratie libérale paraît faible, mais suivons néanmoins cette hypothèse.

Il est probable que les émissions baisseraient plus vite dans un premier temps, comme on a pu le constater en 2020, où la paix sociale fut financée par l’endettement. Mais, à mesure que les ressources financières s’amenuiseraient, l’intensité technologique de l’économie diminuerait, et avec elle le facteur à l’origine de la dématérialisation de l’économie et de la baisse des émissions. Les ressources allouées à l’innovation énergétique se tariraient faute de revenu, fermant la porte aux futures énergies décarbonées – on songe à la fusion nucléaire – ou d’extraction du CO2 atmosphérique. Au bout du compte, il n’est pas sûr que les émissions baissent plus vite que si la croissance s’était poursuivie, avec un renforcement des politiques de décarbonation de l’économie par des investissements publics et des incitations économiques comme un prix élevé et croissant du carbone. On aurait opté pour une baisse du niveau de vie et probablement opéré un virage illibéral, sans aucune garantie que le résultat visé – une baisse plus rapide des émissions – soit au rendez-vous.

Mais il y a pire. On a vu que, dans les pays en rattrapage économique, la relation entre croissance économique et émissions était positive. Or, comme le remarquait Nordhaus il y a cinquante ans, les émissions de CO2 créent une externalité négative mondiale, pas locale. Si la France réduisait ses émissions à zéro demain, pratiquement rien ne changerait pour le climat. Donner la possibilité aux pays en rattrapage d’inverser la relation croissance/émissions est donc crucial pour réduire les émissions mondiales. En optant pour une stratégie peau de chagrin dans les pays riches, on leur ôterait les moyens de transférer les technologies bas-carbone existantes et surtout à venir, faute de ressources financières suffisantes.

La décroissance, un marché de dupes

La stratégie décroissantiste prise au pied de la lettre apparaît donc comme un marché de dupes. Pour éviter la catastrophe existentielle dont parle Mark Carney, on réduirait les niveaux de vie au prix de dérives autoritaires, on briserait le moteur d’innovation vers des technologies décarbonées, et on ne laisserait aux pays les moins développés d’autre choix que d’utiliser leurs abondantes ressources en charbon pour satisfaire leurs besoins croissants en énergie, comme les économistes et dirigeants indiens le font souvent remarquer. Et l’on ne parviendrait probablement pas à réduire les émissions.

Pour conclure sur une note positive, formons le souhait que la mobilisation de chercheurs venus de disciplines différentes et réunis sous la bannière décroissantiste apporte des méthodes innovatrices, bouscule des idées reçues et mal fondées, et, ainsi, fasse avancer le débat sur les stratégies les mieux à même de réduire rapidement les émissions mondiales, sans recours à la décroissance.

Annexes : Consommation d’énergie et PIB – Émissions de CO2 et PIB, 77 pays

[1] Selon les données de juin 2021 du CPB hollandais.

[2] Avec James Tobin (prix Nobel en 1981), Nordhaus avait écrit en 1972un article qui devrait intéresser les décroissantistes d’aujourd’hui : « Is Growth Obsolete ? » (NBER 7620). Les deux économistes s’intéressaient déjà à la critique de la croissance, proposaient une « mesure du bien-être économique » alternative au PNB, et intégraient les ressources naturelles dans une fonction de production. Ils faisaient remarquer que l’objection des environnementalistes (formalisée dans le rapport Meadows) revenait à considérer qu’il n’y avait pas de substitution possible aux dites matières premières. Leurs propres estimations indiquaient au contraire que la substitution entre ressources d’un côté, capital et travail de l’autre, était élevée.

[3] Coefficient de corrélation entre PIB/habitant et consommation d’énergie primaire/habitant pour un échantillon de 70 pays communs aux bases de données de la Banque mondiale et de l’Annuaire statistique BP 2020. Les calculs portent sur la période 2014-2019.

[4] Selon les données de « BP Statistical Review of World Energy », juillet 2021.

Did you enjoy this article? close