Le Cachemire au centre des tensions entre Inde et Pakistan edit

L’attentat de la vallée de Baisaran au Cachemire indien, région montagneuse de l’Ouest du sous-continent indien, a provoqué un bref conflit militaire opposant New Delhi à Islamabad. L’Inde a bénéficié du soutien de la Russie, et le Pakistan de celui des Etats-Unis et de la Chine.

Les récentes tensions en Asie du Sud s’inscrivent dans un contexte géopolitique tourmenté, suite au retrait des forces étrangères d’Afghanistan et au retour des talibans à Kaboul. La confrontation indo-pakistanaise, quant à elle, revêt deux dimensions : l’une est religieuse ; la seconde est nucléaire, puisque les deux belligérants sont détenteurs d’une telle arme.

Le drame de Pahalgam intervient près de vingt ans après les graves attentats de Bombay, qui avaient fait 175 victimes. L’Inde a, de surcroît, saisi l’occasion de qualifier de nouveau le Pakistan d’État terroriste. Dans les tensions récurrentes entre les deux États, la question du Cachemire est un depuis les origines sujet épineux.

Une vieille histoire

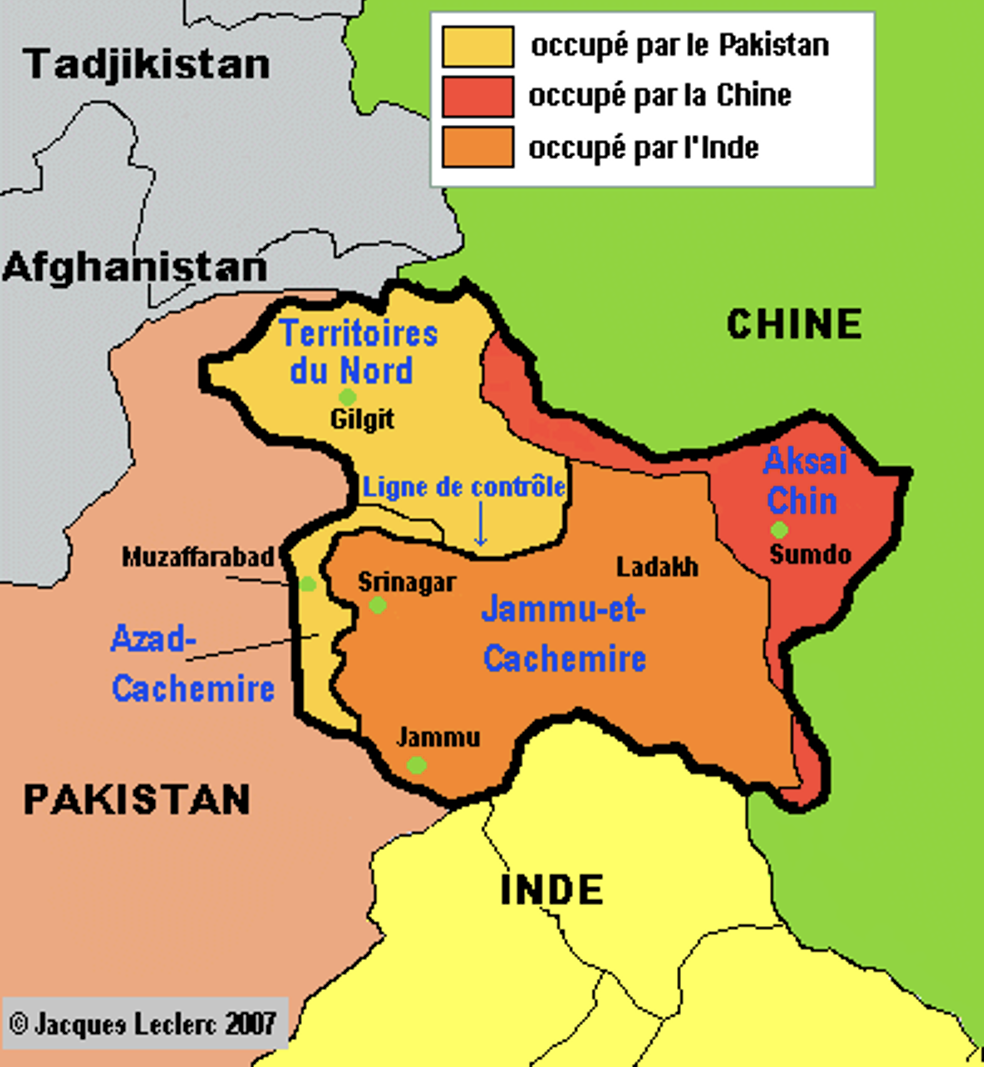

Depuis 1947, l’Inde et le Pakistan se sont livrés à pas moins de cinq guerres dont trois au nom du Cachemire, qui fut cause de la première guerre indo-pakistanaise, en 1947-1948. Jusqu’à la partition du sous-continent indien, à la veille du départ du colonisateur britannique (août 1947), le Gilgit-Baltistan, aujourd’hui une région administrative du nord du Pakistan, appartenait à l’État princier du Jammu-et-Cachemire. Il est frontalier de l’Afghanistan, du Xinjiang chinois, du Jammu-et-Cachemire indien dans ses frontières nées du conflit de 1947-1948, enfin du Khyber Pakhtunkhwa pakistanais.

Le premier gouvernement de l’Inde indépendante revendiqua l’Azad Jammu and Kashmir et le Gilgit-Baltistan en vertu du traité d’adhésion que le Maharajah du Jammu-et-Cachemire fut contraint de signer en octobre 1947. New Delhi dut renoncer à sa revendication sur le Gilgit-Baltistan et une partie de l’ancien Jammu-et-Cachemire, mais obtint la Vallée du Cachemire, dont la population est à majorité musulmane.

La Vallée du Cachemire, à la fin des années 1980, prit les armes, revendiquant l’azadi. Ce terme (ourdou et cachemiri) recouvre deux réalités : la majorité de la population cachemirie souhaite, aujourd’hui encore, l’indépendance, tandis qu’une minorité prône le rattachement au foyer musulman pakistanais.

En Inde, une partie des observateurs usa longtemps du terme de « militant » dans une volonté d’impartialité lorsqu’elle considérait des aspirations indépendantistes que la population cachemirie avait choisi, un temps tout au moins, de défendre par les armes.

Depuis l’avènement de Narendra Modi et l’affirmation du majoritarianism hindou, les Indiens tendent à user du seul vocable de terrorisme, lequel insiste sur le danger que l’azadi représenterait pour l’unité de la nation hindoue. C’est toutefois oublier que les populations musulmanes des provinces de Jammu et du Cachemire (mais aussi d’AJK) ont vainement réclamé la convocation d’un plébiscite, que le Conseil de Sécurité avait prescrit dès le début des années 1950. De même les musulmans du Cachemire et du Jammu ont-ils payé un lourd tribut à la quête d’azadi tant la répression indienne, suite à l’éclatement du phénomène militant, fut sévère.

Ce que l’ONU nomme le Jammu-et-Cachemire sous administration indienne (à savoir le Cachemire, le Jammu et le Ladakh) est l’un des lieux les plus militarisés de la planète. Les observateurs impartiaux estiment que 350 000 à 700 000 soldats y demeurent stationnés. D’une superficie de 15 950 kilomètres carrés, la vallée du Cachemire, pour sa part, accueille une population de 7,5 millions d’habitants. L’on y dénombre 70 000 morts (la moitié d’entre eux étant des civils), 8000 disparus et plus de 6000 tombes anonymes depuis l’éclatement du récent conflit armé.

Les Cachemiris avaient espéré une amélioration d’une situation économique malmenée par l’abrogation unilatérale, en août 2019, de l’autonomie constitutionnelle (en grande partie fictive) dont avait joui l’État indien du Jammu-et-Cachemire. Les provinces de Jammu et du Cachemire avaient été rétrogradées au rang de territoire qui, les rassemblant, était ainsi administré directement par le Centre (New Delhi), le Ladakh formant un second territoire. Placé sous un régime d’exception sévère tandis que les dirigeants de la classe politique cachemirie qui adhéraient à la légalité républicaine étaient emprisonnés ou placés en résidence surveillée, le Cachemire ne retourna aux urnes que tout récemment.

Les quelques groupes armés qui opèrent encore au Cachemire (et dans les zones à majorité musulmane du Jammu, à savoir les districts de Rajouri, de Poonch et de Doda), continuent d’user de la stratégie du hit and run (mot à mot, « frapper et courir »), abandonnant la population civile à l’ire des forces de sécurité indiennes.

L’attentat de la vallée de Baisaran

Le 22 avril, dans l’univers paradisiaque de la vallée de Baisaran, au pied de l’Himalaya, 26 touristes dont un guide qui a cherché à s’interposer ont trouvé la mort. Le scénario choisi rappelle une période que le territoire du Jammu-et-Cachemire sous administration indienne aurait souhaité oublier : les victimes furent désignées en fonction de leur appartenance religieuse puis mises à mort devant leur famille... Un touriste népalais, qui avait le tort de ne pas être de confession musulmane, fut également exécuté. L’Inde a déclaré que cinq membres du Front de résistance, une branche du Lashkar-e-Toiba (« Armée des pieux »), étaient responsables de l’attentat sans toutefois en apporter la preuve.

Les circonstances de l’attentat, dans une région située à 32 kilomètres de Pahalgam, interpellent, d’autant que le tourisme est l’une des principales ressources du Cachemire : 1500 touristes se sont rendus à pied ou en poney, sans aucune escorte, dans une vallée éloignée de tout accès routier. Des observateurs se sont interrogés sur cette anomalie dans une zone qui a été la cible d’autres attentats dramatiques. Des hommes armés pouvaient-ils se cacher bien à l’avance à Baisaran, sans que leur cheminement préalable n’attirât l’attention ? Les autorités indiennes ont rétorqué en soulignant que ce lieu était fermé au public, une assertion qui a été en définitive démentie. Par ailleurs, des voix courageuses se sont – à demi-mot – élevées à l’encontre de la propagande du gouvernement central qui, jusque-là, affirmait avec force que le phénomène terroriste dont le Jammu-et-Cachemire était la scène avait été éradiqué, encourageant en quelque sorte les touristes à séjourner dans la vallée… Ce fut là l’occasion de s’interroger sur les sombres desseins qui seraient ceux des nationalistes hindous dont Narendra Modi est la figure de proue, et d’élaborer une nième théorie de conspiration dont l’Inde et le Pakistan ont le secret.

Chief Minister (Chef de l’État) du territoire du Jammu-et-Cachemire, Omar Abdullah tout comme ses compatriotes cachemiris a bien saisi tout l’enjeu de l’attentat. Il l’a sévèrement condamné, insistant sur le souci de dignité et l’attachement aux valeurs d’humanité des Cachemiris. Rappelant la tradition d’hospitalité d’une vallée vers laquelle les touristes affluaient jadis, il a en premier lieu cherché à apaiser New Delhi qui présente tout musulman comme un ennemi de l’intérieur. Cependant, la tentative d’Abdullah a été vaine : plus de 2000 individus ont été placés en détention administrative, des maisons de personnes jugées proches de militants, qui n’ont pourtant pas été identifiés, ont été détruites. Ironie, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi s’est parallèlement vanté de ce que les guides touristiques, marchands et citoyens cachemiris se fussent portés au secours des touristes menacés.

Comme à l’accoutumée, Narendra Modi a su brouiller toute réflexion, réveillant les passions anti-pakistanaises de la population à très grande majorité hindoue et l’honneur national bafoué. Il s’est fait le chantre du droit de réplique d’une puissance indienne qui affirme davantage sa prééminence sur la scène mondiale. Modi avait longtemps été persona non grata en Occident, jusqu’à son ascension au poste de Premier ministre en mai 2014. S’érigeant en leader à la stature internationale, vise-t-il désormais à faire oublier aux puissances mondiales son rôle dans les pogroms antimusulmans qui eurent lieu au Gujarat en 2002, provoquant la mort de 2000 personnes dans des circonstances dramatiques ? Modi était alors Chief Minister de cet État. Il a, depuis lors, été disculpé de toute implication, mais nul n’est plus guère la dupe de l’impartialité de la justice indienne.

Depuis l’attentat de Pulwama (Cachemire indien) de février 2019, le Premier ministre laisse entendre que l’Inde peut également procéder à des frappes chirurgicales en territoire pakistanais, si elle l’estime nécessaire. Il s’inspire ainsi de la politique des Etats-Unis au lendemain de la mise en œuvre de la guerre contre la terreur, et plus récemment de la politique de défense d’Israël, deux pays qui se proclament à demi-mot libres d’instrumentaliser le droit international pour répondre à des enjeux de sécurité qu’ils déclarent prééminents.

New Delhi a de nouveau accusé son voisin d’abriter des camps d’entraînements terroristes sur le territoire de l’Azad Jammu and Kashmir (AJK, « Le Jammu-et-Cachemire libre ») sous administration pakistanaise. L’expression de « camp d’entraînement » laisse toutefois perplexe : nombre de musulmans du Jammu-et-Cachemire ont été poussés à l’exil, traversant une ligne de cessez-le-feu devenue, en 1972, ligne de contrôle (Ligne of control, LoC), longue de 740 kilomètres. Ils ont cherché refuge en AJK, notamment suite aux conflits de 1947-1948 et de 1965, puis suite à l’éclatement de l’insurrection dans la vallée du Cachemire à la fin des années 1980. Les habitants de ces camps de réfugiés, qui ne comprennent désormais que des habitations en dur, entretiennent l’espoir d’un retour chez eux… le Pakistan puise encore, de temps à autre dans ce vivier, pour tenter de s’approprier la partie de l’ancien Etat princier du Jammu-et-Cachemire sous administration indienne, tandis que New Delhi l’accuse de mener un Proxy War (« Guerre par procuration ») pour saigner l’Inde.

Il est vrai qu’Islamabad et Rawalpindi, siège des instances « militantes », rappelèrent rapidement à l’ordre les premiers groupes armés indépendantistes qui opérèrent au Cachemire, leur intimant l’ordre de défendre le seul rattachement du Jammu-et-Cachemire sous administration indienne au foyer musulman pakistanais. Islamabad (et Rawalpindi) continue, en tout état de cause, de faire peu de cas de la pauvre population civile musulmane du Jammu et du Cachemire, otage des groupes militants et des forces de sécurité indiennes.

Outre les « frappes chirurgicales » auxquelles New Delhi a eu recours et qui ont visé immanquablement des civils, Modi s’est empressé de suspendre de manière unilatérale le Traité de l’Indus de 1960, qui règle l’utilisation de l’eau de l’Indus et de ses affluents. Il a notamment placé l’agriculture du Pendjab pakistanais dans une situation périlleuse. Se flattant du rôle de premier plan de son pays sur la scène internationale, le Premier ministre ignore une fois encore les réactions timorées des puissances mondiales, inquiètes de l’affirmation chinoise. Il tente ainsi de résoudre le stress hydrique dont son pays souffre déjà… Et il appelle des électeurs, lassés des maigres dividendes économiques d’un troisième mandat nationaliste hindou, à lui renouveler leur soutien. Reculera-t-il néanmoins, puisqu’il porte atteinte aux intérêts du grand voisin chinois ? L’Indus prend sa source dans les hauteurs du plateau tibétain, tandis que Pékin vise également au contrôle de l’eau.

Modi s’est saisi de la situation délicate que traverse le Pakistan, prisonnier de l’aide financière occidentale. Ce pays est, de plus, confronté au séparatisme du Baloutchistan et à la renaissance du mouvement taliban que le nouveau régime de Kaboul appuie. En outre, l’ancien Premier ministre Imran Khan a, peu avant son premier emprisonnement en mai 2023, enjoint ses compatriotes au devoir de résistance, les poussant à remettre en cause les privilèges d’une armée largement impopulaire.

La République Populaire de Chine, quant à elle, est demeurée discrète, alors même que Pékin, Islamabad et Rawalpindi se targuent d’une amitié à toute épreuve, ce que les deux États nomment des all-weather friends. La Chine demeure toutefois la grande rivale de l’Inde dans cette région de l’Himalaya, lui disputant aussi plusieurs parties de son territoire. Au demeurant, le Pakistan et la Chine ont décidé, au mois d’avril 2015, de la mise en place du Corridor économique Chine-Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC). Ce que l’on nomme également les « nouvelles routes de la soie » visent à relier Kachgar (région autonome ouïghoure du Xinjiang) au Gilgit-Baltistan pakistanais ainsi qu’aux ports de Karachi (État du Sindh) et de Gwadar (dans le Baloutchistan pakistanais). À noter la situation géostratégique d’importance du Gilgit-Baltistan qui abrite le K2 dans la chaîne du Karakorum.

Deux puissances nucléaires prisonnières d’un nationalisme sourcilleux

Depuis 2020, les parties indienne et pakistanaise ont considérablement renforcé leur arsenal aérien. L’Inde a signé en 2016 un premier contrat pour acquérir des avions Rafale, équipés de missiles à longue portée, qui lui ont permis durant le récent conflit de frapper des cibles ennemies sans pénétrer en territoire pakistanais, notamment le long de la LoC. Islamabad et Rawalpindi, pour leur part, ont remplacé leurs Mirage par des chasseurs chinois J-10 CE. De son côté la Russie a conclu de récents contrats visant à livrer à l’Inde du matériel militaire naval et des chars ; Moscou continue de fournir à New Delhi près de 60% de son équipement militaire[1].

Il est encore trop tôt pour traiter des conséquences de l’Opération Sindoor, qui a marqué le début des hostilités. Ce vocable, à connotation religieuse, fait référence à la poudre de vermillon que les jeunes mariées hindoues mettent dans leurs cheveux. Les quatre jours de confrontation militaire dont l’Inde fut l’initiatrice (le 7 mai) ont dépassé les frontières des deux Cachemire pour toucher, en particulier, quatre sites déclarés terroristes dans le Pendjab pakistanais. Rawalpindi, quant à lui, s’est flatté de la modération dont il a fait preuve, même si dans sa réplique, il n’a guère fait cas non plus de la population civile du Cachemire et de Jammu.

Dans un second temps, les deux belligérants ont eu recours à des drones, puis s’en sont pris à des bases militaires installées en territoire ennemi. L’une d’entre elles est située dans la ville sainte de Rawalpindi. Reste l’analyse des images satellites qui permettra d’appuyer ou de réfuter les thèses des deux parties en présence. Le site internet du quotidien The Wire a été bloqué, car ce journal d’opposition a osé relayer une information proposée par CNN : d’après les informations d’un membre des services de renseignements français, le Pakistan aurait gravement endommagé un Rafale tandis que le Pakistan annonce en avoir abattu plusieurs. De plus, l’Inde a déclaré avoir visé un site nucléaire pakistanais, non loin de Sargodha (Pendjab pakistanais), une assertion que Rawalpindi a démentie. La guerre de l’information devient une autre manière de continuer la guerre dans un contexte où tout est verrouillé.

Les 15 millions de Cachemiris vivant de part et d’autre de la frontière-partition restent les principales victimes d’une histoire sanglante. La guerre et la répression dont le Cachemire indien est le théâtre rythment la vie quotidienne de citoyens victimes d’arrestation arbitraires, tandis que leurs habitations peuvent être détruites. Suite au récent attentat, les touristes indiens ont, une nouvelle fois, fui la vallée ; à noter que le tourisme est la deuxième activité de cette région après l’agriculture.

Un cessez-le-feu provisoire a été déclaré ; les États indiens (Gujarat, Pendjab et Rajasthan) frontaliers du Pakistan restent soumis à une surveillance accrue. Donald Trump, pour sa part, a saisi l’occasion de se mettre en scène, en se présentant comme le promoteur de l’arrêt d’hostilités qui, selon lui, auraient pu conduire à une confrontation nucléaire, il a cependant froissé l’ego de Modi. Depuis le Traité de Shimla de 1972 qui mit fin à la quatrième confrontation militaire indo-pakistanaise, les Indiens soulignent que la résolution du conflit du Jammu-et-Cachemire relève d’un seul règlement bilatéral.

Did you enjoy this article? close

[1] Dans la continuité de l’héritage soviétique, où l’Inde est resté depuis 1955 un partenaire privilégié de la Russie, voir Kristian Feigelson « L’axe soviéto-indien », in Esprit, 107, 1985, La Démocratie indienne.