L’Espagne politique en phase de recomposition edit

Avec une participation de plus de 75%, les élections générales de ce dimanche 28 avril en Espagne viennent de livrer des enseignements nombreux sur l’état de la recomposition politique en cours. Au terme d’une législature éprouvante – la crise catalane qui atteint son apogée à l’automne 2017, la motion de censure de juin 2018 qui chasse Mariano Rajoy et le Partido Popular du pouvoir au profit du socialiste Pedro Sánchez, lui-même un rescapé de cette législature si accidentée (voir Pedro Sánchez et le défi du gouvernement, Telos, 19 octobre 2018) –, le vote des Espagnols allait porter au moins deux significations : le jugement qu’ils portaient sur la gestion de ces crises et les espérances qu’ils formulaient pour l’avenir.

On ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir parlé assez clairement.

La victoire socialiste (28,7% des voix et 122 sièges) permet de sortir le PSOE d’une décennies calamiteuse. Après avoir, en 2008, vaincu à nouveau le Parti Populaire, le PSOE de Zapatero s’est enfoncé dans ses contradictions, incapable qu’il fut, d’abord, de reconnaître l’existence d’une crise économique majeure et d’y répondre, ensuite, par une politique différente de celle recommandée par le conservatisme d’Angela Merkel. En 2011, le PSOE tombait à 28% des voix avant de s’effondrer à 22% en 2015 et 2016. Il était alors menacé par la concurrence de Podemos. Avec Pedro Sánchez, le PSOE semble sorti du purgatoire où l’avaient relégué les électeurs espagnols. Mais le parti reste convalescent. Grâce à une pratique présidentialiste poussée à l’extrême (c’est devenu une marque du fonctionnement politique espagnol), Pedro Sánchez s’est constitué un groupe parlementaire à sa botte dont il n’a à craindre aucune fronde. Son autorité sur le parti semble désormais sans concurrence à moyen terme. Il s’est imposé sur une ligne qui oscille entre la revendication de l’idéal de gauche et un réalisme gouvernemental. Il se projette sur les dix prochaines années et assigne au PSOE le soin de transformer l’Espagne, à commencer par son modèle social encore beaucoup trop inégalitaire.

Bien entendu, nombre de points restent obscurs, à commencer par sa vision de la sortie de crise en Catalogne. Mais les électeurs lui ont fait crédit, justement, de ne pas s’enfermer dans une thématique unique et crispante. En ne faisant pas de la Catalogne l’alpha et l’oméga de toute la politique espagnole, le PSOE en premier, mais plus largement la gauche espagnole et Podemos ont réussi à battre la droite sur le plan des idées et des thématiques (électoralement, les trois partis de droite rassemblent 43,5% des voix contre 41,5% à la gauche, mais en sièges, le rapport est de 147 à 165).

Podemos, dont tous les observateurs s’attachaient à souligner la perte de dynamisme, enregistre un recul marqué en passant de 71 élus à 45 et tombant de 21,1% des voix à 14,3%. C’en est fini du rêve de dépassement du PSOE : la gauche radicale se sait condamnée à n’être que l’aiguillon de gauche d’un gouvernement progressiste. Elle sait aussi que le PSOE peut choisir de gouverner seul et de s’appuyer un coup à gauche, un coup au centre dans une version espagnole de la triangulation macronienne. Mais si le résultat est moins mauvais que prévu, Podemos subit quelques revers significatifs : en Catalogne, première force en 2016, UP recule à la quatrième position et perd plus de 200 000 suffrages ; au Pays Basque la formation tombe de 29% des voix à 17%. Autrement dit, la « question nationale » est un caillou dans la chaussure de la gauche radicale. Son positionnement équidistant n’est plus complètement gagnant.

Un dernier élément : la somme PSOE-Podemos est à presque 42%. En 2016, elle était d’un peu plus de 43%. C’est l’équilibre au sein de la gauche qui a changé, non la tendance globale. La gauche espagnole se recentre sur sa force historique, le PSOE.

Le Parti Populaire est le grand vaincu du scrutin. Il recule nettement, passant de 33% des voix et 137 députés à 16,7% et 66 élus. Il perd la majorité absolue au Sénat, au bénéfice des socialistes. Surtout, il cesse d’être ce parti agglomérant toutes les droites pour ne plus représenter qu’un parti à la dérive. Le bilan ne peut être plus calamiteux. En 2016, le PP s’imposait et c’est le PSOE qui était au bord du précipice. Cette fois-ci, le PP est presque blessé à mort. Non seulement, le PP a perdu le pouvoir de manière presque honteuse en juin 2018 et Mariano Rajoy a comme abandonné ses compagnons à leur sort ; mais le parti paye aujourd’hui les échecs politiques de M. Rajoy et l’esquisse de réponse qu’avait voulu leur apporter le nouveau leader Pablo Casado. En réalité, et en simplifiant beaucoup, la guerre des courants qui était implicite et souterraine, a éclaté au grand jour lors des primaires de juillet 2018, du congrès et de la confection des listes pour les élections générales. Pablo Casado a nettoyé le parti de tout reste de « marianisme » et s’est aligné sur une ligne plus « aznarienne ». Ce faisant, il a négligé l’héritage gouvernemental de Rajoy et le succès du redressement économique et il a mis en lumière les défaillances proprement politiques que sont l’attentisme vis-à-vis de la crise en Catalogne, l’absence de discours articulé et globalisant et, last but not least, la procrastination, quand ce n’est pas la complicité, en matière de corruption. Le PP de Pablo Casado, traumatisé par les conditions de sa sortie du pouvoir, n’a aucunement entrepris une démarche de rénovation, mais il a effectué une purge qui n’a échappé à personne, et surtout pas à ses électeurs.

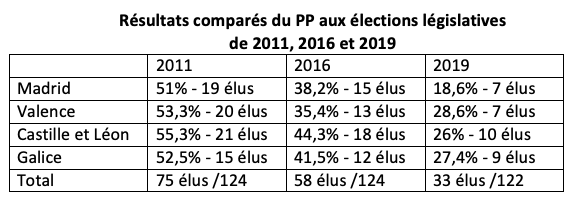

L’ampleur du désastre pour le PP risque de se répéter lors des élections municipales et régionales du 26 mai. Il n’est pas un fief dans lequel leur recul est d’ampleur comme en témoigne ce tableau.

En outre, le PP disparaît du Pays Basque et n’obtient qu’un seul siège de député en Catalogne, communauté autonome qui envoie 48 députés à Madrid ! Bref, par quelque côté qu’on prenne le bilan, sa dimension catastrophique apparaît.

Les dirigeants du PP attribuent cette situation à la division et à la fragmentation de la droite. Avec un scrutin électoral proportionnel utilisant la loi d’Hondt (les sièges sont attribués progressivement en divisant le résultat de chaque parti par le rang du siège à pourvoir et l’emporte le plus fort quotient) et à circonscription provinciale, il est vrai que la concurrence entre les partis fragilise les camps. Ce fut le cas en 2015 et 2016 quand la rivalité entre le PSOE et Podemos eut pour effet de bénéficier légèrement au PP ; cette année le PSOE est le grand bénéficiaire de ce système (à titre d’exemple, dans la Rioja, avec 31,7% des voix le PSOE remporte deux sièges quand en 2016, le PP avec 42% des voix avait obtenu le même résultat). Mais l’explication mécanique qu’avancent les responsables du PP n’est pas seule en cause.

Vox, avec 2,6 millions de voix (10,7%), mord sur l’électorat conservateur (ainsi à Madrid 13,8%, à Valence 12%, à Murcie 18,6%, en Andalousie 13,4%). Mais la somme Vox et PP ne rassemble que 27% des voix, soit l’étiage de la droite dans ses basses eaux des années 1980. Il y a donc bien eu une division létale de l’électorat conservateur, mais malgré cette division, il se retrouve à un niveau antérieur à la refondation du PP en 1990 par José María Aznar.

Le phénomène Vox était attendu plus fort. Il entre au Parlement avec 24 élus. Surtout, il confirme son implantation territoriale en Andalousie (il gagne 200 000 voix entre décembre 2018 et avril 2019), à Murcie, c’est-à-dire dans des régions à forte concentration de population étrangère. En revanche, c’est un échec sans appel au Pays Basque (2,2%) bien que ses fondateurs sont d’anciens militants PP dans cette région, en Catalogne (3,6%), en Galice (5,3%). Le discours ultra centralisateur a eu pour effet de mobiliser les nationalismes et de diviser les droites. Vox est peut-être entré dans la vie politique pour durer, comme l’affirme son leader Santiago Abascal, il n’empêche, il aura rapidement un problème de positionnement et il risque de devenir l’obstacle à la victoire des droites… Curieuse situation pour le paladin de la Reconquista !

L’autre grand enseignement du scrutin est la montée en puissance du vote nationaliste. 34 députés appartiennent à différentes formations : Gauche Républicaine Catalane [ERC] (17) et Junts pel Catalunya (7), formations toutes deux clairement indépendantistes, Parti Nationaliste Basque (6), EH Bildu formation indépendantiste basque (4), Coalition Canarienne (2), Parti Régionaliste de Cantabrie (1). Bien entendu, ces différentes formations n’ont ni la même histoire, ni la même signification politique. Les deux dernières sont l’expression d’un régionalisme qui négociera avec la majorité quelle qu’elle soit pour obtenir des avantages sonnants et trébuchants pour leur région. Le Parti Nationaliste Basque n’est pas loin d’être dans la même dynamique, mais il s’abrite derrière une longue histoire pour masquer le caractère quémandeur de sa démarche. Bien autre chose sont les deux partis indépendantistes catalans qui, dès dimanche soir, estimaient que leur succès était celui de l’indépendance. Pourtant, ERC et Junts pel Catalunya n’obtiennent que 37% des voix en Catalogne. Si on ajoute d’autres formations indépendantistes, cette option a rassemblé tout juste 40% des voix. Le Parti Socialiste de Catalogne est le grand « ressuscité » de ce scrutin : avec 23% des voix et 12 élus, il gagne 5 sièges et 400 000 voix !

L’éclatement du vote, qui ne caractérise pas que l’Espagne mais devient un élément de la crise de la représentation démocratique en Europe, prend ici un tour régionaliste et indépendantiste qu’explique l’histoire du pays, ses fortes traditions locales et la dynamique d’un État des Autonomies fortement articulé sur des clientèles locales déterminantes.

Si les centristes anti-nationalistes de Ciudadanos obtiennent un score honorable (presque 16% des voix et surtout 57 élus soit 25 de plus que dans la précédente assemblée), ils ont profité de la droitisation de leur campagne pour « cannibaliser » une partie du PP mais ont pâti d’une fuite d’électeurs plus modérés vers le PSOE. Albert Rivera a choisi de se positionner comme futur leader de l’opposition à Pedro Sánchez. Il fait le calcul très politicien que la droite en décomposition lui ouvre un boulevard et il entend que les socialistes s’abiment en devant gouverner avec Podemos et les « séparatistes ». Faisant cela, il s’enferme dans une contradiction : alors que numériquement, ses 57 députés permettraient à Sánchez et au PSOE de ne pas dépendre des séparatistes, comment expliquer à un électorat qui lui a fait confiance qu’il vaut mieux abandonner le pays à la majorité Frankenstein pendant quatre ans dans le seul espoir de ramasser la mise quatre ans plus tard ?

Bien d’autres leçons sortiront de ce scrutin. Elles sont d’ailleurs suspendues car leur signification dépend du scrutin municipal et régional du 26 mai prochain. Pourtant, une première réalité s’impose : la culture politique de la démocratie espagnole a toujours tendu à survaloriser la modération et le centre (centre gauche et centre droit). En se mobilisant si puissamment dimanche, les électeurs espagnols ont redit leur attachement à cette voie modérée et demandent à leurs élus d’en être désormais les garants. C’est le sens du vote pour le PSOE et pour Ciudadanos. C’est le sens des reculs du PP et de Podemos. La classe politique espagnole saura-t-elle entendre ce vœu majoritaire ?

Did you enjoy this article? close