Sahara occidental: le droit, le doute et le tournant edit

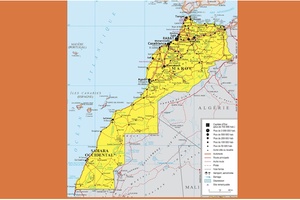

Tandis que le Maroc célèbre le cinquantenaire de la Marche verte, qui lui a assuré le contrôle du Sahara occidental en novembre 1975, le Conseil de sécurité de l’ONU vient de corriger spectaculairement, sur ce dossier, sa copie. Sa résolution du 31 octobre 2025 valorise la solution de l’autonomie interne du Sahara occidental au sein du Maroc, reléguant au second plan l’idée de référendum d’indépendance. Autonomie plutôt que référendum, c’est un détail qui change tout, un tournant dans le traitement international du dossier. Essayons d’y voir clair dans cette affaire obscure.

Initialement, l’ONU avait critiqué la Marche verte du 6 novembre 1975, par laquelle 350 000 Marocains non armés avaient mis fin à la colonisation espagnole du territoire sur l’appel du Roi Hassan II. La Marche avait déclenché un processus de réunion au Maroc alors que le Front Polisario, mouvement armé soutenu par l’Algérie, revendiquait l’indépendance.

À l’époque, l’Assemblée générale et le Conseil de Sécurité avaient refusé d’entériner la réunion au Maroc, y voyant une infraction au droit international et une occupation illégale. Le début du règne d’Hassan II renvoyait l’image d’un pouvoir autoritaire, entaché par la répression. Au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’ONU exigeait un référendum permettant aux populations locales de se prononcer. De là, maintes proclamations, émanant de tous horizons et exaltant le « droit inaliénable des Saharaouis à l’autodétermination et à l’indépendance ». Sous ce jour, la résolution du 31 octobre ne peut que surprendre.

En fait, deux bémols onusiens tempéraient, dès le début, ces fortes sentences.

Le premier est d’ordre pratique : un référendum suppose de définir le corps électoral. En 1991, lors du cessez-le-feu, une Mission de l’ONU fut instituée : la Mission des nations-Unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso). Le sujet s’est avéré redoutable. Il s’agissait de nomades, vivant de plus à cheval sur plusieurs pays : 74 000 personnes présentes au dernier recensement espagnol, sur un territoire ayant la taille de l’Italie.

Une partie des Sahraouis avaient rejoint le Maroc après son indépendance, devant la prolongation de l’occupation espagnole du Sahara occidental (1956-1975). Une autre partie, plus nombreuse, avait fui en Algérie (camps de Tindouf) après la Marche verte (1975-1976). Depuis que ce territoire est pour l’essentiel administré par Rabat, un nombre encore supérieur de Marocains en provenance de régions plus au nord s’y sont installés (de 1976 à nos jours…).

Identifier les vrais électeurs « sahraouis » à date de 1975 s’est révélé impossible. Dès 1999, la « Minurso » a cessé ses travaux sur ce volet pour se concentrer sur le maintien de la paix. Son intitulé mentionnant le référendum est donc théorique, ceci depuis un quart de siècle…

Au bémol pratique s’ajoutait une réserve plus principielle. Très vocale sur l’idée d’autodétermination (notion difficile à récuser), l’ONU s’est montrée beaucoup moins allante sur les conséquences éventuelles, notamment l’hypothèse d’indépendance, qu’elle n’a évoqué que du bout des lèvres. Quant à la création d’un Etat séparé, il s’agit d’une perspective n’ayant jamais été entérinée. Pour expliquer cette ambiguïté langagière, les défenseurs du Polisario pointent la responsabilité de la France, membre permanent du Conseil de Sécurité et détentrice à ce titre du droit de veto. Il est indéniable que celui-ci a servi de bouclier au Maroc : aucune mesure de contrainte à son égard n’aurait recueilli l’assentiment de Paris.

Toutefois, le veto français ne saurait rendre compte à lui seul de la retenue onusienne : il n’a pas cours, on le sait, à l’Assemblée générale. Or elle aussi s’est montrée prudente : en cinquante ans, elle n’a vraiment mis en avant la notion d’indépendance sahraouie que deux fois (1979 et 1980). Cette retenue reflétait une série d’interrogations discrètes, noyées à l’époque sous les passions. Le revirement du Conseil de Sécurité invite à les examiner au grand jour.

La plus importante concerne la caractérisation des populations locales. Constituent-elles une nation au sens fort, c’est-à dire un peuple à même de former le soubassement d’un Etat ? Ou bien s’agit-il de populations autochtones comme il en existe des centaines en Afrique et des milliers dans le monde ? Ces dernières ont un droit internationalement reconnu à la protection de leur identité et à une liberté d’administration locale, mais nullement à la création d’un Etat. Une telle création risquerait souvent, par sa fragilité, de nuire à la stabilité internationale et de se retourner contre les habitants.

Concrètement, les Sahraouis se composent de trois groupes de tribus, les Teknas, les Ouled Delim et les Reguibets. Ces trois groupes parcouraient séparément cette immense contrée où elles ne se rencontraient qu’épisodiquement. Elles partageaient par ailleurs avec le Maroc la même langue, la même religion et, sous réserve du mode de vie nomade, la même histoire. En 1976, le Front Polisario a proclamé l’abrogation soudaine du fait tribal, abrogation corroborant la cause de l’indépendance en vertu de la doctrine de l’ONU sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Faut-il considérer cette proclamation comme un processus authentique de genèse d’une nation ? Telle est la première question à poser. Elle ne l’a jamais été. La réponse affirmative fut tenue pour acquise du fait de l’existence de résolutions en ce sens, alors même que ces dernières n’avaient pas été précédées de vraies discussions sur ce point. Ajoutons que le nomadisme implique une organisation sociale minimaliste. Entre cette contrainte et le fait étatique, il existe une antinomie, mentionnée par les ouvrages de droit international[1]. En 1962, la création d’un Etat pour les Touaregs (situés aux confins du Niger, du Mali et de l’Algérie) n’avait même pas été envisagée, alors que ce groupe est autrement plus nombreux que les Sahraouis. Mais en 1975, année de la victoire du FNL vietnamien sur les Etats-Unis, les mouvements armés bénéficiaient d’un prestige que l’on peine à imaginer aujourd’hui. Contester la légitimité du Front Polisario eût été sacrilège.

Deuxième interrogation : pourquoi le Maroc tient-il tant à ce territoire, et pourquoi la France l’a-t-elle épaulé ? Ces questions renvoient à l’histoire des frontières en Afrique du Nord.

Leur fixation s’est effectuée sous la colonisation dans des conditions défavorables au Maroc, pour plusieurs raisons. D’abord, il est resté longtemps indépendant (jusqu’en 1912). Il était exposé aux impérialismes européens, qui l’encerclaient. Ensuite, le Protectorat institué par le Traité de Fès de 1912 se voulait provisoire, différence notable avec le statut de l’Algérie que la France se croyait définitivement acquise, ce qui l’incitait à l’étendre. Enfin, le Maroc a connu, non pas une, mais deux puissances coloniales, la France et l’Espagne, ce qui a favorisé, de manière encore plus significative, le morcellement de son territoire. À l’indépendance, ce territoire était atrophié. Les proportions se discutent mais le fait est admis, même par des experts hostiles aux thèses marocaines[2].

Les frontières Maroc-Algérie ont donné lieu à maintes péripéties. En 1961, le GPRA algérien de Ferhat Abbas s’était engagé par écrit à tenir des consultations après l’indépendance (1962). Mais les dirigeants FLN parvenus au pouvoir ne se sont pas senti tenus par la signature du GPRA. Contrairement à ce que pourrait croire le Maroc, cette position ne visait pas particulièrement les engagements à son égard mais plutôt, au départ, les obligations vis-à-vis de la France. Il n’empêche : les discussions sur les frontières n’ont pas vu le jour. D’où la brève guerre des sables ayant opposé les deux pays en octobre 1963. Elle s’est soldée par un maintien du statu quo. Mais la méfiance était née qui allait nourrir leur antagonisme sur d’autres dossiers.

De là l’aide algérienne au Polisario. L’Algérie n’est pas directement concernée car le Sahara occidental, situé plus au sud, est majoritairement éloigné des confins algéro-marocains. Mais la rivalité amène chaque pays à rechercher des moyens de pression sur l’autre. De plus, l’Algérie doute de l’acceptation par le Maroc de ses frontières. Un abcès de fixation engluant ce dernier au Sahara occidental peut être vu par elle comme une garantie.

La France gardait conscience des grignotages subis de son fait par le Maroc : ils avaient en leur temps suscité des tensions entre l’armée française d’Algérie, qui en était à l’origine, et les responsables civils, qui s’y opposaient comme ils pouvaient, invoquant l’obligation de protection souscrite envers le Maroc.

Même si le Sahara occidental a été séparé du Maroc essentiellement par les œuvres de la colonisation espagnole, l’injustice territoriale subie par ce pays a conduit Paris à lui apporter un soutien instinctif et hors normes. Non seulement la menace du veto a été maniée pour bloquer au Conseil de Sécurité les textes trop gênants pour Rabat mais une force aérienne a même été dépêchée en 1977 contre le Polisario, qui cherchait à prendre le contrôle de la Mauritanie[3]. Le soutien diplomatique français au Maroc s’est déployé dans toutes les instances, de New-York à Bruxelles, durant des décennies. Il s’est assorti d’un dialogue bilatéral intense. Paris a d’emblée appuyé le Plan d’autonomie bâti en 2007 par Mohammed VI pour offrir une perspective de solution compatible avec la souveraineté marocaine.

Mais la France a nimbé ses positions de pudeur pour deux raisons subtilement articulées. D’une part, Alger demandait la discrétion comme une sorte d’égard, en compensation du soutien accordé à Rabat. Les Marocains s’en accommodaient d’ailleurs parfaitement. D’autre part, la légalité de la présence marocaine au Sahara occidental n’avait pas été reconnue par l’ONU. Paris ne souhaitait pas heurter de front le « droit international » constitué par les résolutions initiales de l’ONU, et le Maroc ne le désirait pas davantage. Il fallait conserver la bienveillance des Etats-Unis d’Amérique : tout en étant plutôt favorables au royaume, ils faisaient grand cas du principe d’autodétermination. Durant la guerre froide, le tiers-monde risquait de basculer dans le camp soviétique. Ce principe servait à Washington de viatique.

Alger trouvait une grande satisfaction dans l’idée d’avoir le droit de son côté, même si le Maroc s’imposait sur le terrain, en particulier avec l’ambitieuse politique de développement lancée par Mohammed VI dans les années 2000.

Ce fragile équilibre a été chamboulé par Donald Trump en 2020. Dans le fil des Accords d’Abraham, il a reconnu sans ambages la marocanité du Sahara en échange de la reconnaissance d’Israël par le Maroc. Soudain, les précautions françaises sont apparues excessives aux Marocains qui aspiraient, avec le temps, à voir leur souveraineté reconnue.

Telle fut la toile de fond de la crise survenue entre Paris et Rabat en 2023. Elle prit fin avec la lettre du Président au Roi en 2024 : elle précise que l’autonomie du Sahara occidental s’inscrit aux yeux de la France dans la « souveraineté marocaine, présente et future »[4].

Par ailleurs, l’image du Maroc n’est plus celle des années 1960 et 1970. Le pays s’est transformé. L’ouverture démocratique entamée dès la fin du règne d’Hassan II a été amplifiée par Mohammed VI. Sa diplomatie s’est faite professionnelle et active. Au Sahara occidental, le développement passe par des infrastructures modernes mais aussi par des prestations sociales généreuses et des actions significatives en faveur de la culture sahraouie. Ces dernières soulignent un trait rarement souligné de la monarchie alaouite : misant sur la tolérance comme source d’harmonie, elle n’a pas cherché l’uniformisation culturelle. On la voit mal constituer un danger pour l’identité sahraouie.

Ce sont tous ces facteurs qui expliquent la décision du Conseil de Sécurité. Le brouillard des ambiguïtés onusiennes commence à se dissiper. La négociation continue mais le moment est venu de mettre tous les arguments sur la table.

Did you enjoy this article? close

[1] Voir par exemple Droit international public, Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet, 9ème édition, LGDJ, 2022. Extrait de la page 597 : « La population étatique moderne est une population sédentaire, stabilisée à l’intérieur des frontières d’un territoire étatique. L’idée d’un Etat nomade (ou déterritorialisé) est incompatible avec la conception moderne de l’Etat ».

[2] « Le règlement du conflit doit désormais être pensé dans le cadre d’une conférence internationale », tribune publiée par un collectif d’universitaires, à l’initiative de Khadija Mohsen-Finan et Jean-Pierre Sereni, Le Monde, 16 février 2023.

[3] Opération Lamantin (1977-1978).

[4] Message du Président de la République française au Roi du Maroc en date du 30 juillet 2024.