Démocratie sociale: la face cachée de la crise politique edit

La crise dans laquelle est enlisée notre démocratie parlementaire a deux faces. La première, visible, est l’affaiblissement du système politique, pris entre la puissance des extrêmes et la difficulté des partis de gouvernement, partagés en trois blocs, à s’entendre tout en marquant leurs différences. Mais il existe aussi une face cachée de la crise politique : la faiblesse persistante de la démocratie sociale, qui reporte tout le poids des réformes sur des décideurs politiques de moins en moins à même d’assumer seuls cette responsabilité.

Revenons ici sur cette faiblesse, qui est au cœur des réflexions développées dans notre ouvrage, Sauver la démocratie sociale (Calmann-Lévy). Les premiers échos donnés à ce livre dans les médias attestent les crispations sur ce sujet brûlant, qui amènent acteurs et commentateurs à détourner l’attention ou à se focaliser sur certaines de nos propositions, quitte à en dénaturer le sens. Un exemple ? Dans cet ouvrage nous ne parlons jamais d’interdire la grève mais de reporter, un temps durant, l’exercice de ce droit et donc de suspendre les appels à des arrêts collectifs de travail lors de l’ouverture de négociations. Plus largement notre propos n’est pas antisyndical, bien au contraire : il appelle fondamentalement à renforcer le syndicalisme et avec lui la démocratie sociale. Or il est essentiel pour ce faire de prendre la mesure des faiblesses, accablantes, d’un modèle français qui fonctionne de plus en plus mal. Ces faiblesses touchent au premier chef les acteurs, mais elles sont le fait des institutions[1].

Une faiblesse congénitale de la Ve République

Depuis le retour des grands conflits sociaux en 1995, la plupart des réformes importantes ont suscité une forte opposition syndicale. Cette situation, exceptionnelle en Europe, ne donne aucun signe de fléchissement, au contraire. En 2023, l’opposition à la réforme des retraites a fini par réunir l’ensemble des acteurs, des habitués de la contestation aux centrales considérées comme réformistes comme la CFDT qui, vingt ans plus tôt, avait pris sa part de l’effort lors de la réforme des retraites de 2003.

Au sein du camp réformiste, une lecture prévaut depuis longtemps : on reproche au pouvoir politique de ne pas tenir assez compte des corps intermédiaires. L’État jacobin et dirigiste imposerait par la loi des transformations mal pensées et toujours à reprendre. Les gouvernements Juppé en 1995, Jospin en 2000, Villepin en 2006, Valls en 2014, et ceux d’Emmanuel Macron tout au long de ses deux mandats ont vu surgir ce reproche.

Sur le plan des principes, il est fondé et, plus qu’à blâmer l’exercice du pouvoir par tel ou tel gouvernement, on peut y voir une faiblesse congénitale de la Ve République. La reconnaissance du rôle des corps intermédiaires est l’un des piliers garantissant le bon fonctionnement de toute démocratie digne de ce nom. Et depuis longtemps d’autres pays européens montrent que la démocratie sociale, c’est-à-dire la forme de gouvernement dans laquelle syndicats et patronat participent à la régulation aux côtés de l’État et du pouvoir politique, peut être une ressource pour la démocratie politique.

L’Allemagne et les pays d’Europe du Nord font figure de modèles. L’une des clés de leur réussite économique est la présence de partenaires sociaux puissants, capables de passer des compromis ambitieux dans les branches et les entreprises. Les responsabilités qu’ils endossent contribuent aussi à expliquer la stabilité politique de ces pays, loin des vastes mouvements sociaux sur lesquels se fracassent régulièrement en France les réformes portées par les différents gouvernements.

Mais les acteurs français de la démocratie sociale sont-ils capables d’endosser une telle responsabilité ? Cette question est aujourd’hui plus brûlante que jamais, et elle exige d’être traitée avec courage et lucidité.

Un paradoxe à dénouer

D’un côté, les partenaires sociaux revendiquent cette responsabilité de créer et d’adapter les normes sociales, et ils le font désormais de façon unanime. C’est une nouveauté : côté syndical, la montée en puissance de la démocratie sociale est une vieille revendication du camp réformiste, mais il n’en allait pas de même pour les organisations marquées par une culture conflictuelle ou communiste. Or, en 2024, dans un communiqué commun publié après les résultats des élections législatives, sept syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, FSU, UNSA, Solidaires) se sont associés pour demander davantage de « démocratie sociale », la CFTC ayant décidé de ne pas s’y associer même si elle « en partage l’essentiel sur le fond ». Poussant les feux d’une opposition résolue à la réforme de l’assurance chômage et à celle des retraites, ces organisations concluent ainsi : « Démocratie sociale et démocratie parlementaire doivent retrouver pleinement leur rôle et leur complémentarité. »

Mais, d’un autre côté, le « conclave » sur les retraites, au premier semestre 2025, a fait apparaître les limites de cette volonté d’engagement. Sur proposition du Premier ministre François Bayrou, il réunissait au départ l’ensemble des partenaires sociaux afin de réexaminer le contenu de la réforme des retraites promulguée en 2023 et d’aboutir éventuellement à un accord. Le 27 février, FO est sorti du jeu dès la première réunion en dénonçant une « mascarade », les discussions n’ayant qu’un but : « instrumentaliser » les partenaires sociaux. Le 19 mars, c’est la CGT qui claque la porte, fustigeant « le durcissement des positions » du Premier ministre « sur injonction du MEDEF ». On notera la divergence d’analyse : selon les uns le gouvernement instrumentalise les partenaires sociaux, selon les autres c’est le gouvernement qui est instrumentalisé. Divergence d’analyse, mais convergence des luttes, ou plutôt de la politique de la chaise vide – la meilleure façon, sans doute, de défendre les intérêts des travailleurs. Les représentants des entreprises ont eu un comportement symétrique. Le 19 mars, l’U2P claque aussi la porte, les représentants des entreprises artisanales refusant toute remise en cause des 64 ans. Et l’histoire ne s’arrête pas là : en juin, c’est le MEDEF lui-même qui menace de déserter, avant de se raviser.

Discuter, négocier, assumer des contraintes de gestion : à ces fondamentaux de la démocratie sociale, une partie des acteurs ne répondent pas « présent », mais « absent ». Cette absence interroge, ne serait-ce que par le contraste avec la présence dans la rue. « On est là », scandaient les manifestants contre la réforme des retraites en 2023. « On n’est pas là », leur font écho les participants au conclave de 2024 quand leur est offerte l’occasion d’améliorer la réforme. Derrière le spectacle de la puissance des foules en marche, derrière la légendaire capacité à mobiliser, se cache une impuissance persistante à peser, à négocier, à décider, à signer.

Ce paradoxe surgit d’une équation unique qui allie en France faible syndicalisation, division, et radicalité. Dans les autres grands pays européens, on compte deux ou trois centrales syndicales : chez nous, elles sont huit alors que le taux de syndicalisation est beaucoup plus faible ! Le rapport Perruchot (2011) a montré que le financement des organisations syndicales françaises provient à plus de 90 % des entreprises et de l’État, quand dans d’autres pays il est majoritairement le fait des cotisations des adhérents. La situation française n’a aucun équivalent. En dernier ressort, c’est bien la faiblesse qui distingue nos organisations de celles de nos voisins européens. Et c’est à cette faiblesse qu’il faudra remédier pour qu’elles puissent, enfin, endosser les responsabilités qu’elles revendiquent sur le papier, mais dont elles ont bien du mal à se saisir en pratique.

Casser le cercle vicieux de l’impuissance

Il serait trop facile d’accuser les acteurs. Certes, ils sont sur la défensive dès qu’on interroge leur légitimité, ils assument une politisation et une conflictualité qui sont pourtant les corollaires de leur faiblesse, et qui l’entretiennent.

Mais ce qui est en cause, ici, ce sont les institutions de la démocratie sociale : les règles du jeu qui dictent leurs comportements, instituent leurs modes de légitimation, et structurent leurs modes d’action et d’organisation. Ces règles du jeu ont certes évolué, mais au fil des décennies elles ont façonné des acteurs qui, sans forcément s’en rendre compte, se sont laissé piéger dans des façons de faire et de penser qui avaient un, parfois deux temps de retard. Ces acteurs ont fini par caler quand les institutions évoluaient, et que les politiques acceptaient enfin de se dessaisir de certaines de leurs prérogatives pour leur faire une place.

Un des moments clés des vingt dernières années a ainsi été la loi Larcher de 2007, qui conférait aux partenaires sociaux un rôle de prélégislateur sur « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ». Une dynamique d’accords, traduits ensuite dans la loi, s’est ensuivie, mais elle n’a pas duré. Dès 2015, avec l’échec de la négociation sur le dialogue social et les institutions représentatives du personnel, la dynamique se casse et, si des accords nationaux interprofessionnels (ANI) ont été signés depuis, certains dans le cadre de la loi Larcher, d’autres à l’initiative des partenaires sociaux, ils sont à la fois moins nombreux et peu normatifs — les trois ANI signés le 14 novembre 2024 en fournissent une triste illustration. Comme si, au fond, les partenaires sociaux s’en remettaient encore et toujours à l’État et au politique, quitte à contester, de plus en plus souvent, ses décisions.

Pour se donner une chance de faire évoluer le jeu et voir advenir une démocratie sociale plus substantielle, il faut ouvrir les yeux. Les acteurs français vivent dans l’illusion de leur puissance, mais restent au fond à l’écart des décisions et des réformes. Le syndicalisme français s’est fait une spécialité des grandes manifestations protestataires et des conflits, parfois violents. Mais ce « pouvoir de dire non » est souvent vain. Car la propension des syndicats au conflit ne signifie nullement qu’ils sont forts, bien au contraire.

Dans les pays d’Europe du Nord, où les syndicats disposent d’une forte influence et de nombreuses ressources, ils usent en premier lieu de leur pouvoir de négociation, pour obtenir des avantages plus importants (et à moindre coût), que ceux qu’ils arracheraient par un recours à la grève. En règle générale, le recours fréquent à la grève ou aux « luttes » concerne surtout des syndicats en position de faiblesse. Dans les sociétés modernes, la grève est avant tout une action défensive. Elle est un acte par défaut car elle n’existe que faute de moyens plus efficaces.

Comment sortir de ce piège ? Notre conviction est que la révolution institutionnelle de la loi Larcher (et des réformes qui ont suivi, jusqu’à la loi Pénicaud de 2018) était condamnée à l’échec, si une réforme tout aussi vigoureuse ne reconfigurait en parallèle le jeu des acteurs, en réduisant significativement le nombre de confédérations représentatives.

Des réformes inachevées

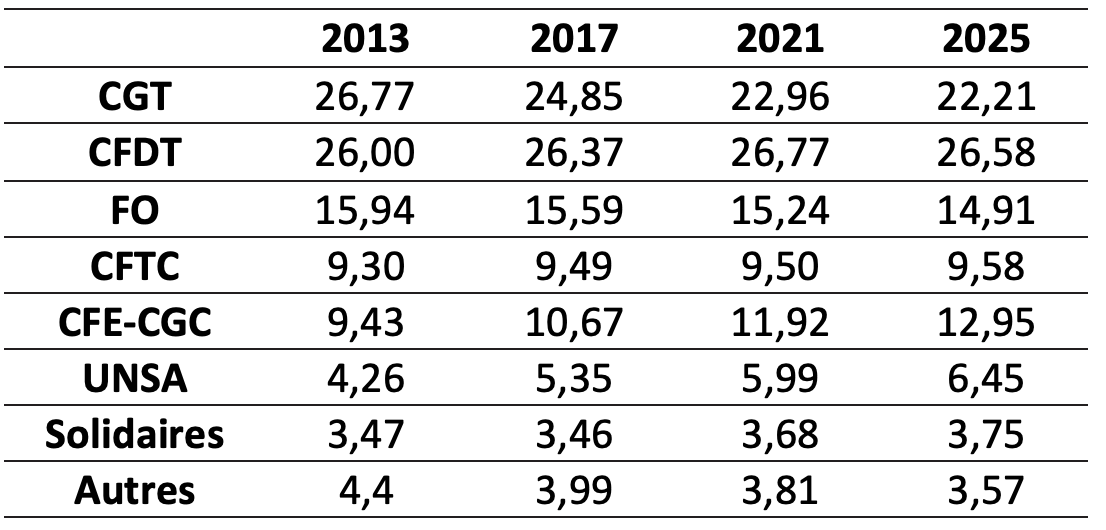

La loi du 20 août 2008, reprise fidèle — dans l’esprit de la Loi Larcher — de la position commune du 9 avril 2008 signée par les cinq confédérations représentatives au niveau national, n’a changé qu’à la marge les règles de représentativité. Ni les organisations syndicales, ni le législateur n’ont assumé un « Big Bang » qui aurait permis une réduction drastique du nombre d’organisations. Certes, on s’attendait à ce que l’instauration de seuils de représentativité favorise une consolidation, avec la fusion de certaines centrales. Mais les seuils retenus, trop bas, n’ont pas eu le moindre effet, et après quatre cycles électoraux le paysage syndical est encore plus fragmenté : les trois « grandes » organisations ont cessé de progresser (pour la CFDT) ou perdu des points (pour la CGT et FO), les trois suivantes ont pris du champ et retrouvent de la vigueur en cultivant leurs différences.

Tableau 1. Résultats des syndicats aux élections professionnelles – 2013-2025 (en %)

Source : ministère du Travail.

Le maintien de cet oligopole dysfonctionnel complique terriblement la tâche aux acteurs qui, comme la CFDT mais aussi la CGT pendant le deuxième mandat de Bernard Thibault, souhaiteraient vraiment s’engager. Car, exactement comme dans notre système parlementaire désuni et fragmenté, les effets délétères de la concurrence et d’un trop grand nombre d’acteurs rendent toujours plus difficile d’obtenir un compromis solide. C’est un problème classique d’action collective : le système incite davantage les acteurs à se différencier, par le refus ou la surenchère, et la qualité des compromis trouvés est de moins bonne qualité car le jeu est brouillé par les logiques et stratégies de négociateurs trop nombreux, dont tous n’ont pas l’intention d’aboutir. La même situation s’observe d’ailleurs, à un moindre degré, du côté des employeurs.

Les institutions de la démocratie sociale, en particulier les règles du jeu électoral, ont fait l’objet de multiples réformes depuis une vingtaine d’années, et on peut même remonter à Jacques Delors et Jacques Chaban-Delmas, entre 1969 et 1972, pour une première tentative de créer les conditions d’une démocratie sociale au sein de l’édifice institutionnel de la Ve République. Ces réformes menées par des gouvernements de sensibilités très diverses ont élargi, progressivement, l’espace laissé aux partenaires sociaux. Mais ceux-ci restent prisonniers d’un jeu bien plus ancien, issu de l’immédiat après-guerre et dont ils n’arrivent pas à sortir. Il ne s’agit pas ici simplement du nombre d’acteurs représentatifs, mais aussi et plus largement de l’institutionnalisation de leur rôle : voulue à l’origine (ordonnances de 1945, loi de 1950) pour compenser leur faiblesse, elle n’a fait que l’aggraver en orientant leur action non vers la conquête de nouveaux adhérents, mais vers un rôle institutionnel et des responsabilités dans les instances.

Le passage en 2008 à une légitimité fondée principalement sur l’élection n’a pas corrigé les défauts historiques du modèle français : un syndicalisme sans adhérents, des centrales prises dans le piège de la concurrence électorale, des salariés dubitatifs et souvent défiants. Symptôme inquiétant, la participation aux élections professionnelles ne cesse de baisser : son taux était encore de 43% pour le cycle 2013-2016, il est tombé à 38% pour le cycle 2017-2020 puis à 36,5% pour le cycle 2021-2024. Face à cette désaffection à bas bruit, il est urgent de renforcer les liens entre les salariés et leurs élus. Cela passe par une révision conséquente des modalités de désignation des représentants des travailleurs dans la négociation collective.

Une démocratie sociale forte exige des acteurs puissants et dont la légitimité soit incontestable. C’est hélas à l’opposé de cet objectif que nous entraînent les dynamiques actuelles. Notre situation historique a ceci d’ironique qu’il est aujourd’hui urgent de sauver une démocratie sociale qui, en réalité, n’a encore jamais dans notre pays fonctionné de façon performante, c’est-à-dire dans une réelle recherche du bien commun. Ses dysfonctionnements, ses faiblesses structurelles, ses acteurs englués dans des jeux d’un autre siècle, n’étaient pas un problème insurmontable tant que la démocratie politique fonctionnait. Ce n’est plus le cas. C’est pourquoi il est urgent d’agir.

Les enjeux sont essentiels, face aux transformations démographiques, géopolitiques, ou technologiques qui sont autant de défis lancés à un pays dont la capacité de réponse est amoindrie. Ces défis mettent à l’épreuve notre capacité collective à nous entendre sur une réponse. C’est une raison de plus pour se donner une chance de sauver la démocratie sociale. Dans une version adulte et fonctionnelle, elle contribuerait activement à l’élaboration d’une réponse aux défis présents. Dans sa version actuelle, elle a l’effet inverse. Les radicalités syndicales renforcent le sentiment, très puissant dans l’opinion et les médias, qu’il existe en France une conflictualité irréductible et que les tentatives politiques de pacification des rapports sociaux se soldent toujours par un échec. Or il n’y a aucune fatalité en la matière, et il est possible de frayer une voie nouvelle, en sortant d’une ornière où les hasards de l’histoire nous ont enlisés à la fin du XXe siècle. La première étape est de prendre conscience de cet enlisement.

Gilbert Cette, Guy Groux et Richard Robert publient aujourd’hui dans la collection « Liberté de l’esprit », aux éditions Calmann-Lévy, Sauver la démocratie sociale, un essai qui part des faiblesses du modèle français, analyse les efforts pour le faire évoluer au cours des cinquante dernières années et propose huit réformes pour une transformation radicale.

Did you enjoy this article? close

[1] Ce paragraphe a été ajouté le 22 janvier.