Une révolution sans bonnet phrygien : la discipline budgétaire permanente edit

Ceux qui aspirent à présider la France ne semblent pas avoir compris qu’ils vont devoir effectuer un virage historique à 180 degrés : l’ère des déficits budgétaires est terminée. Depuis 1974, bientôt quarante ans, aucun gouvernement n’a équilibré ses comptes. Le moyen d’échapper à la loi d’airain de la discipline budgétaire est de repousser les échéances en empruntant, mais le risque est, bien sûr, d’emprunter sans limite. C’est très joli de pester contre les agences de notation, de les qualifier d’anglo-saxonnes pour suggérer un complot ou une déviance psychiatrique. Mais la discipline budgétaire n’est pas une question de gauche ou de droite, et encore moins de volontarisme politique. Elle s’impose à tous et, un jour ou l’autre, il faut s’y mettre. Ce jour est arrivé, c’est le sens profond de la crise des dettes souveraines dans laquelle l’Europe se débat.

Certes, tout le monde parle aujourd’hui d’austérité, ce mot encore très récemment politiquement incorrect. Les candidats promettent un retour à l’équilibre dans deux, trois ou cinq ans. Il faut avoir la mémoire courte pour ne pas se rappeler que cela fait près de quarante ans que chaque déficit a toujours été présenté comme exceptionnel, uniquement justifié par des raisons urgentes et vitales, et destiné à être éliminé très bientôt. Nous avons eu récemment le Grand Emprunt destiné à propulser la France à la première place de l’inventivité. Quelques années auparavant, nous avons eu la fameuse cagnotte de Chirac-Jospin, le « risque » d’avoir un budget en surplus alors que tant de besoins restaient insatisfaits. On peut continuer à remonter le temps, une conclusion s’impose : en matière de discipline budgétaire, les politiques n’ont pas la moindre crédibilité.

Et pour cause ! Nous les électeurs, nous voulons toujours plus de subventions, d’emplois publics, de moyens pour l’école ou les hôpitaux, etc. mais nous voulons que ce soit les autres qui paient pour tout cela. En démocratie, les politiques font ce que veut le peuple. Mais le peuple n’a pas toujours raison. Il va falloir le lui dire, et dire comment on va s’y prendre. C’est une véritable révolution des mentalités qui va nous tomber dessus.

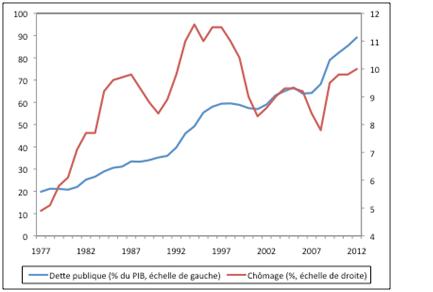

Pour commencer, il y a cette bonne vieille idée que la discipline budgétaire nuit à la croissance et à l’emploi. C’est vrai à court terme, et c’est l’un des arguments toujours employés pour, encore une fois cette année, laisser filer le déficit pour la dernière fois. C’est la raison pour laquelle, la petite austérité des plans Fillon 1 et 2 est un contresens économique qui va sans doute coûter sa réélection à Nicolas Sarkozy (sujet précédemment traité ici). Mais les déficits continus n’ont aucune justification économique. Pire, à long terme, l’accumulation de la dette publique est source de croissance faible et de chômage. La figure ci-dessous en offre une illustration spectaculaire. Depuis 1977, endettement de l’État et chômage ont augmenté presque en parallèle. Dans les détails, à court terme, les périodes d’accélération de l’endettement coïncident avec la montée du chômage. A court terme, ce n’est pas la dette qui fait grimper le chômage, mais l’inverse. Plus de chômage, c’est plus d’allocations et moins de rentrées fiscales. Mais ce sont aussi d’innombrables plans de traitement social du chômage, souvent accompagnés de subventions aux entreprises, qui ne produisent aucun effet détectable à l’œil nu. Conclusion : deux ou trois ans de déficits pour faire face à un ralentissement conjoncturel, c’est le bon sens, mais il faut alors avoir des surplus pour rembourser la dette accumulée pendant cette période. Ce sont ces surplus en période de croissance revenue qui n’ont jamais existé depuis quarante ans. Et maintenant, il ne s’agit pas seulement de rembourser les dernières années de récession, mais quarante années de folie. Cela va prendre sans doute des années, de l’ordre d’une ou deux générations, mais il est faux de croire que ce ne sera pas contractionniste sur le long terme. On le sait, parce que beaucoup de pays l’ont fait.

Dans ce début de campagne, le sujet est complètement évacué. En centrant le débat sur la question de savoir si le retour à l’équilibre se fera d’ici 2013 ou 2015, nos candidats évacuent complètement la question essentielle : comment la dette publique, aujourd’hui à un niveau insoutenable, sera-t-elle profondément et durablement réduite ? Parce qu’il s’agit d’une véritable révolution, cette exigence doit être acceptée par l’opinion publique. S’ils n’expliquent pas comment ils vont s’y prendre, les candidats n’auront pas la légitimité démocratique pour le faire. Soit ils ne le feront pas, et la France sera dans la situation de la Grèce d’aujourd’hui, soit ils le feront et la classe politique perdra encore plus la confiance des citoyens.

Car la question est difficile. Il faudra d’abord une règle budgétaire constitutionnelle, un sujet traité précédemment ici. Mais il faut savoir si ce seront les dépenses qui seront réduites ou les impôts qui seront alourdis. Le débat est bien mal engagé. Le génie français, c’est de faire la synthèse entre des thèses qualifiées d’extrêmes : un peu moins de dépenses, un peu plus de prélèvement obligatoires, tous semblent d’accord. Et bien, non !

De nombreuses études montrent que, pour être durable, une stabilisation budgétaire passe par une baisse des dépenses. La raison est simple. La pression politique pour toujours plus de dépenses est irrésistible. Augmenter les impôts ouvre à la voie à de nouvelles dépenses. Baisser les dépenses est politiquement difficile, mais plus facile à maintenir par la suite. Une fois le capital politique dépensé, un gouvernement n’a aucune envie de le gaspiller. C’est la raison pour laquelle, le futur président Hollande n’augmentera pas les effectifs de la fonction publique que l’ancien président Sarkozy a réduits.

L’autre raison pour baisser les dépenses est que les prélèvements obligatoires représentent presque la moitié du PIB (47%), plaçant la France au second rang mondial, juste après le Danemark qui s’efforce de nous laisser le haut du podium, et loin devant l’Allemagne (40%) du PIB. Les prélèvements obligatoires nuisent à la croissance, car ils ont un effet désincitatif (et ils encouragent l’évasion fiscale, ce qui occasionne plus de dépenses pour essayer de la contenir). Tout le monde se désole de la perte de compétitivité de la France, mais d’où vient elle ? En grande partie, du poids de la fiscalité, qui est non seulement pénalisante mais aussi complexe et donc génératrice de coûts de gestion (et d’évasion) ignorés. En partie aussi d’un maquis de règles hautement pénalisantes, largement inventées par une administration pléthorique qui justifie ainsi sa raison d’être. On ne dira jamais assez à quel point le principe de précaution, inventé pour protéger politiques et l’administration des aléas de la vie, conduit à des mesures aux effets catastrophiques pour la compétitivité. Les grandes entreprises emploient des armées de personnes pour mettre en place ces règles abusives, ce qui leur coûte cher ; les PME, qui n’en ont pas les moyens, plient bagage. Alors, pour compenser ces coûts, on verse aux entreprises des subventions ou on leur offre des niches fiscales. Perte de compétitivité et déficits publics sont intimement liés. Cette logique doit disparaître.

Bien d’autres réflexes vont devoir aussi être remis en cause. Par exemple, notre vie politique est rythmée de la « découverte » de problèmes (criminalité, échecs scolaires, médicaments nocifs, engorgement des tribunaux, crise du logement, etc.). À chaque fois, le gouvernement répond par des dépenses supplémentaires ou de nouvelles règles, le plus souvent les deux. Bien souvent, cependant, ces problèmes sont le résultat de dysfonctionnements dans le service public. Mais soulever la question, c’est se heurter à un mur qu’aucun gouvernement n’a le courage de démanteler. On peut multiplier les exemples à l’infini, le service public est très inefficace et impose des coûts non mesurés mais très substantiels. Simplifications des procédures et autres RGPP se succèdent de gouvernement en gouvernement, mais ce sont là des mesures administratives et les résultats sont, et resteront symboliques sans réelle volonté politique, ni soutien de l’opinion publique. Il semblerait naturel de passer au banc d’essai la moitié de ce que nous dépensons collectivement et toutes les règles auxquelles nous sommes soumis. Le débat n’a jamais eu lieu, mais il ne pourra pas être éludé indéfiniment si la dette publique doit être réduite, ce qui est désormais inéluctable, avec ou sans crise à la grecque.

Did you enjoy this article? close