Une démocratie sociale (toujours) hésitante edit

En 2023, le mouvement social sur les retraites fut marqué par un thème qui eut un fort écho dans les médias et le monde militant : la crise de la démocratie sociale, illustrée notamment par les recours répétés de l’exécutif au 49.3 durant les débats parlementaires sur la réforme[1]. Certes en contrepoint, on a pu assister à une activité contractuelle très soutenue y compris lorsque le mouvement était à son apogée. De février à l’automne 2023, plusieurs accords interprofessionnels ont été conclus : partage de la valeur, bonnes pratiques en matière d’écologie, accidents du travail et maladies professionnelles, auxquels s’ajoutent des accords sur l’AGIRC-ARCCO et l’assurance-chômage. Soit une production contractuelle rarement égalée sur un laps de temps aussi court. Pourtant, la rentrée sociale fut particulièrement morose tout d’abord pour les syndicats.

Une rentrée morose

Dans le prolongement du mouvement sur les retraites, ces derniers souhaitaient des actions revendicatives d’ampleur. L’épisode des « casserolades » a fait long feu et la « journée de mobilisations du 13 octobre » fut un échec tant du point de vue des manifestations que des actions ou des grèves dans les entreprises privées comme publiques. L’existence de l’intersyndicale, active lors du conflit sur les retraites et appelée à durer, a pris fin au début décembre. Et à tout cela s’ajoutent les tensions entre l’exécutif et les partenaires sociaux quant à l’application des accords sur l’AGIRC-ARCCO et l’assurance-chômage, qui ternissent l’activité contractuelle soutenue des derniers mois. Au total, on est toujours en présence d’une démocratie sociale que brouillent de multiples faits et circonstances.

Ces faits ou circonstances ne forment que des séquences d’un cadre beaucoup plus général, celui d’une démocratie sociale qui semble toujours à la recherche d’elle-même, inachevée et fragile quant à ses assises. C’est ce que montre avec force le cas de la représentativité des syndicats, dont le rappel est aujourd’hui d’autant plus pertinent que nous sommes dans un cycle électoral de renouvellement des CSE (et donc de mesure de la représentativité concernée).

À l’origine des règles actuelles, on trouve une déclaration commune signée en 2006 par les seules CFDT et CGT, et une loi adoptée en août 2008.

2006. La déclaration commune CFDT-CGT

Ces textes impliquaient que les syndicats habilités à négocier des accords collectifs y compris au niveau national soient soumis à des seuils de représentativité découlant désormais du vote direct des salariés dans les entreprises[2]. Il s’agissait là d’une rupture comparée au passé et en ce sens la « déclaration commune » devenait hautement symbolique car elle s’inscrivait sous la Ve République dans le sillage d’autres grandes réformes visant à toujours plus de démocratie sociale : la loi sur les sections syndicales d’entreprises (décembre 1968), les lois Auroux sur le droit d’expression des salariés ou celle sur la présence des élus des personnels au sein des Conseils d’administration des entreprises nationalisées.

En effet, la « déclaration commune » et la loi de 2008 impliquaient deux objectifs. Par la fixation de seuils électoraux en-deçà desquels les syndicats ne pouvaient prétendre à la représentation des salariés lors des négociations, il s’agissait tout d’abord de renforcer la légitimité institutionnelle des syndicats, voire de favoriser certains rapprochements entre eux afin de donner aux accords collectifs une assise représentative plus solide et donc moins sujets à contestation[3]. En outre, en faisant des salariés l’assise électorale et donc démocratique centrale de la représentation syndicale, la CGT, la CFDT et le législateur mettaient en relief l’importance d’un « acteur » singulier et souvent oublié. En effet, il est fréquent de constater que les approches des relations professionnelles accordent surtout de l’importance à un système composé de trois acteurs : le patronat, les syndicats et l’État, en occultant ce que Daniel Mothé – « sociologue, syndicaliste et ouvrier » – nommait dès les années 1970 les « autres » c’est-à-dire les « simples salariés de base »[4]. En réinsérant ces derniers dans le jeu des institutions, par le biais de l’élection, il s’agissait alors de resserrer leurs liens aux syndicats, liens déjà très fragilisés.

Le délitement du lien syndicats-salariés

Aujourd’hui, force est de reconnaître que dix-sept ans après la publication de la «déclaration commune », les rapports entre salariés et syndicats n’ont nullement été bouleversés. Depuis plus de dix ans, on constate une baisse inquiétante de la participation aux élections professionnelles : en 2021, le taux d’abstention dans le secteur privé était de 62%, et en 2022 il était de 56% dans les fonctions publiques.

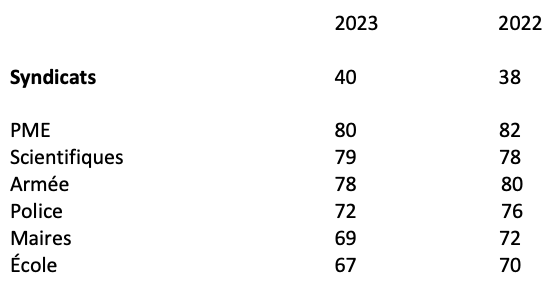

Comme toute démocratie, la démocratie sociale repose d’abord sur la confiance. Or sur ce plan, le constat fait par de nombreuses enquêtes est sans appel. En 2023, suite au mouvement sur les retraites, le niveau de confiance que les salariés accordaient aux syndicats est de 40%. Ce niveau de confiance est absolument identique à celui que l’on constatait en 2021. Or il s’agit d’une confiance très relative et minoritaire puisque le taux de défiance des salariés est de 60%[5]. D’un point de vue plus général et comparatif, les syndicats demeurent année après année en « queue de peloton » des classements concernant la confiance des Français ou des salariés à l’égard des institutions ou des acteurs (tableaux ci-dessous). Il s’agit là d’une situation critique que le syndicalisme partage avec les médias, les partis politiques et les réseaux sociaux, c’est-à-dire les « mal-aimés » de ce type de classement[6].

Tableau 1. Confiance dans les institutions et les acteurs. Une confiance relative envers les syndicats

Source : Enquête « Fractures francaises », Cevipof, Fondation Jean-Jaurès, Le Monde, Institut Montaigne, octobre 2023 (en %)

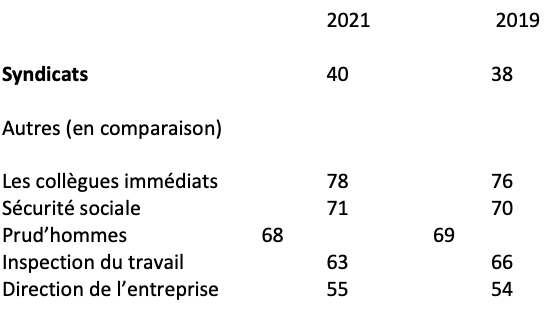

Tableau 2. Confiance dans les institutions ou les acteurs. Salariés des secteurs privé et nationalisé. En %

Source : Baromètre du dialogue social, Cevipof, Dialogues

Concernant l’organisation des élections professionnelles, c’est près de 80% des salariés qui estiment qu’il faut permettre aux listes de non syndiqués de se présenter dès le premier tour des élections professionnelles (où aujourd’hui les syndicats disposent d’un monopole de candidatures).

Enfin, on constate dans de nombreux cas l’essor, grâce aux réseaux sociaux, de plateformes revendicatives qui se situent en marge voire à l’encontre des syndicats et qui peuvent connaître une réelle influence parmi les salariés, parfois de façon durable, le plus souvent lors de grands conflits qui ne concernent pas forcément des déserts syndicaux mais aussi des entreprises avec une forte présence syndicale. Il en fut ainsi, et la liste n’est pas exhaustive, à la RATP en 2019-2020 lors du conflit sur les retraites ; dans les hôpitaux ; à la SNCF, avec la grève des contrôleurs à à Noël dernier ou plus récemment à l’aéroport d’Orly ou à Walt Disney, etc., etc.[7]

Pléistocratie et démocratie sociale

Concernant les rapports entre salariés et syndicats, les raisons de l’échec des mesures sur la représentativité syndicale mais aussi les impasses auxquelles se heurtent les diverses propositions faites afin de remédier à cet échec sont dues à un fait : le trop plein de parties prenantes – huit organisations syndicales, trois organisations patronales au niveau national – qui ont voix au chapitre, ce qui aboutit à ce que certains sociologues nomment « la pléistocratie ». Dans tout système démocratique, un nombre trop élevé de parties prenantes implique une forte pluralité des intérêts, des influences et des interventions sur les problèmes et les questions à traiter ce qui affaiblit in fine les capacités collectives à y répondre par des décisions appropriées[8]. D’où une congestion des influences, des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui entraînent des effets d’encombrements et d’altération de la décision finale ou de la recherche de compromis.

À l’évidence, c’est ce que l’on constate d’hier à aujourd’hui au sujet des débats, discussions et mesures relatifs aux élections professionnelles et à la représentativité syndicale. De 2006 au vote de la loi, un seuil de représentativité se situant à 25% voire 30% des votants avait pu être évoqué. Mais les seuils fixés par le législateur n’étaient que de 10% au niveau des entreprises et 8% pour les branches. Il s’agit d’un taux extrêmement bas lorsque l’on sait que seuls les résultats du premier tour des élections, où les syndicats disposent d’un monopole de candidatures, sont retenus pour mesurer l’audience de ces derniers et donc leur légitimité à négocier. Et surtout lorsque l’on sait que ceci est valable quel que soit le taux de participation à ce premier tour et même lorsque le quorum électoral n’est pas atteint[9].

Pour emprunter un exemple fourni par Jacques Barthélémy et Gilbert Cette, si dans une entreprise de 1000 salariés, seuls 10 salariés votent au premier tour, c’est bien le résultat de leur vote qui désignera les syndicats représentatifs habilités à négocier pour l’ensemble des salariés de l’entreprise[10]. En fait ce qui peut apparaître au regard de certains comme un « déni de démocratie réelle » découle des concessions faites par le législateur à l’égard des « petits syndicats » voire de Force ouvrière qui ne voulaient nullement être contraints à disparaître ou à se fondre dans des rapprochements disparates ou structurés par les « deux grandes », la CGT et la CFDT.

Face au délitement du lien entre « salariés » et « syndicats » et à la fréquente mise en cause de la représentativité des seconds par les premiers, certains ont proposé de rehausser le seuil de représentativité syndicale à un niveau plus conséquent et significatif : 20%, 25%, 30% ? En fait, peu importe aujourd’hui les chiffres puisqu’il y a de fortes chances pour que ceux qui militaient hier pour un seuil très bas de représentativité afin d’assurer leur propre existence s’en tiennent à leurs positions passées, favorisant ainsi un statu quo dont on connaît les effets sur la perception du fait syndical au regard de très nombreux salariés.

Outre les seuils de représentativité, Jacques Barthélémy et Gilbert Cette évoquaient ce printemps sur Telos une autre perspective, qui à leurs yeux devrait renforcer le rôle décisionnel de la négociation d’entreprise. En cas d’absence de quorum électoral au premier tour, ils proposent que « le CSE dont les membres sont désignés au second tour de scrutin – là où les syndicats n’ont plus le monopole de présentation – devienne l’instance légitime de négociation au nom du collectif de travail ». Ce qui suppose alors que le chef d’entreprise quitte la présidence du CSE[11]. À l’évidence, cette proposition qui élargirait le périmètre de la négociation d’entreprise et donc de la démocratie sociale a peu de chances à court ou moyen terme d’être retenue, et pour cause : elle suscite l’opposition de l’ensemble des syndicats très attachés au monopole syndical de la représentation des salariés dans les négociations d’entreprises mais aussi de beaucoup d’employeurs attachés à leur présidence des CSE.

On le voit, la pléistocratie découle de ce qui constitue une originalité – malheureuse – du syndicalisme français : son extrême division comparée à ce qui existe dans la quasi-totalité des pays européens. C’est avec la faiblesse de ses effectifs, ce qui le conduit à la défense pas-à-pas et pour la survie de chacun du statu quo au nom d’intérêts qui découlent au moins aussi souvent de « corporatismes d’appareils » que de l’intérêt général des salariés. Ce contexte « pléistocratique » et la division des syndicats conduisent ou obligent l’État à des interventions massives et à des décisions pour arbitrer, initier, inciter ou contraindre[12]. C’est ce qui s’est fait à propos de la représentativité syndicale comme pour d’autres réformes. Mais alors la décision politique pâtit de ce qui l’induit et perd en clarté, en force et en efficacité. Au cours du mouvement sur les retraites, les arguments concernant la crise de la démocratie sociale se sont surtout adressés à l’État et au politique. À l’évidence, une part de ses critiques était justifiée. Mais demeure un fait incontournable : dans de nombreux cas, l’État n’est que le reflet de ce que sont et de ce que font les acteurs de la société civile. Ou en l’occurrence les acteurs sociaux.

Vous avez apprécié cet article ?

Soutenez Telos en faisant un don.

(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)

[1]. Ce texte vise à poursuivre la réflexion présente dans un article publié par Telos au printemps dernier : Gilbert Cette, Guy Groux, Richard Robert, « Une démocratie sociale hésitante », Telos, 9 juin 2023.

[2]. Auparavant, la représentativité des syndicats notamment au niveau national et interprofessionnel avait été fixée de façon irréfragable par les seuls pouvoirs publics en mars 1966.

[3]. Sur ces points, voir Guillaume Duval, « Pourquoi la France est-elle incapable de passer des compromis sociaux et comment en sortir ? », Note de la Fondation Jean-Jaurès, juin 2023.

[4]. Daniel Mothé (ou Jacques Gautrat) fut ouvrier-fraiseur chez Renault (1950-1971), syndicaliste CFDT et membre de Socialisme ou Barbarie (avec Cornelius Castoriadis et Claude Lefort). Après avoir repris ses études, il devint en 1979 sociologue au CNRS où il exerça notamment aux côtés de Renaud Sainsaulieu.

[5]. Dans le second tableau, on observe que la hausse du taux de confiance est entre 2019 et 2021, identique à celle que l’on constate dans l’enquête « Fractures françaises » faite en octobre dernier. En 2021, période du confinement lié à la Covid, on estimait que ce regain de confiance était dû au rôle des syndicats qui en lien avec les directions, s’attachaient à assurer au mieux le maintien de l’activité et la protection sanitaire des salariés qui restaient présents dans les entreprises.

[6]. Pour plus de détails sur les enquêtes indiquées dans les tableaux ci-dessous : www.cevipof.com/études et enquêtes.

[7]. Cf. « Collectifs de salariés, quels impacts sur le dialogue social ? », Table ronde organisée par LHH et « La Fabrique du Social », 12 septembre 2023.

[8]. Cf. Jean-Daniel Reynaud, « Tout le pouvoir au peuple ou De la polyarchie à la pléistocratie » in Hommage à Georges Friedmann, Paris, Gallimard, 1973 ; voir aussi, Michel Lallement, « Régulation et rationalisation » in Gilbert de Terssac, ed., La Théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud, Paris, La Découverte, Coll. « Recherches », 2003.

[9]. En règle générale, le quorum est atteint lors du premier tour si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.

[10]. Cf. Jacques Barthélémy et Gilbert Cette, « Renforcer le rôle de la négociation d’entreprise : comment faire ? », Telos, 1er mars 2023.

[11]. Ibid.

[12]. Cf. Guy Groux, « Démocratie sociale et tutelle politique », Cités, 95/2023, PUF.